Dissoziation durch Traumata: Wenn sich Realität und Bewusstsein trennen

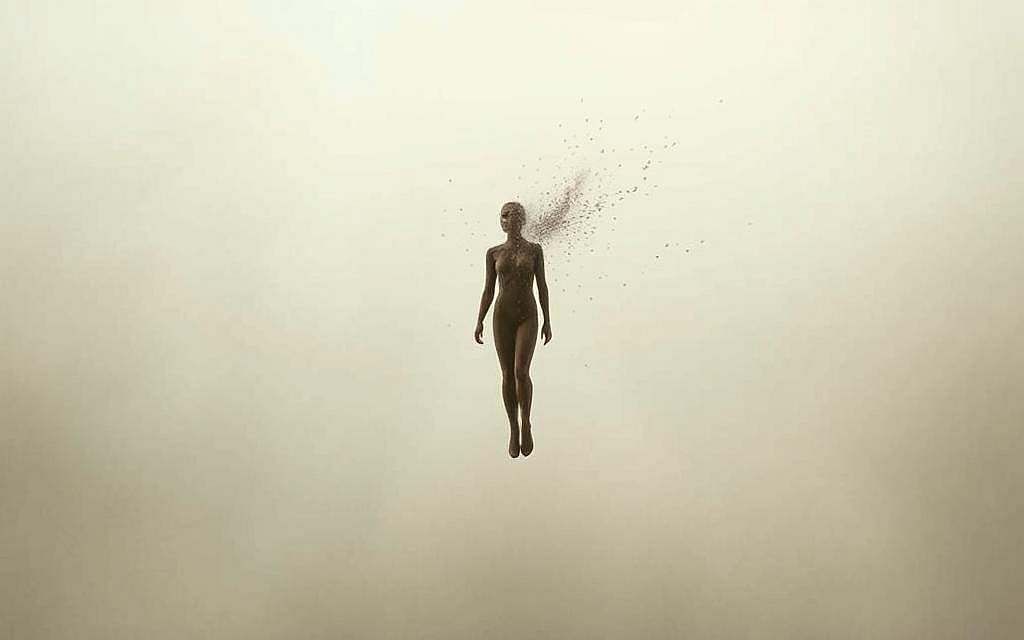

Manchmal fühlt es sich an, als wäre man nicht wirklich da. Die Umgebung wirkt fremd, und die eigenen Gedanken scheinen weit entfernt. Dieses Gefühl der Losgelöstheit kann ein Hinweis auf eine tiefgreifende Erfahrung sein, die oft mit belastenden Ereignissen verbunden ist. Etwa 50% aller Menschen erleben mindestens einmal in ihrem Leben solche Zustände1.

Diese Erfahrungen können als Schutzmechanismus des Geistes verstanden werden. Sie helfen, schmerzhafte Erinnerungen oder Situationen zu bewältigen. Doch wenn sie häufiger auftreten, können sie das tägliche Leben stark beeinträchtigen. In Deutschland wird dieses Problem oft unterschätzt, was zu einer unzureichenden Anerkennung der Symptome führt1.

Traumatische Ereignisse wie Gewalt, Missbrauch oder schwere Unfälle können dazu führen, dass sich das Bewusstsein von der Realität abspaltet. Bis zu 65% der Fälle von posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) treten nach direkten Kriegserlebnissen auf2. Diese Trennung kann Wochen, Monate oder sogar Jahre andauern, abhängig von der Schwere des Erlebten1.

Es ist wichtig, diese Symptome zu erkennen und zu verstehen. Nur so können Betroffene die nötige Unterstützung erhalten. Dieser Artikel beleuchtet die verschiedenen Formen dieser Erfahrungen und zeigt Wege auf, wie man damit umgehen kann.

Schlüsselerkenntnisse

- Dissoziative Zustände treten bei etwa 50% der Menschen mindestens einmal im Leben auf1.

- Traumatische Ereignisse können zu einer Trennung von Bewusstsein und Realität führen2.

- Die Symptome können Wochen, Monate oder sogar Jahre andauern1.

- In Deutschland wird das Problem oft unterschätzt, was zu einer unzureichenden Anerkennung führt1.

- Betroffene benötigen gezielte Unterstützung, um mit den Symptomen umzugehen.

Einführung in das Thema Dissoziation

Das menschliche Bewusstsein kann sich in bestimmten Situationen von der Umwelt abkoppeln. Dieses Phänomen wird oft als Schutzmechanismus beschrieben, der in belastenden Momenten aktiviert wird. Es ist ein natürlicher Prozess, der jedoch bei Überforderung pathologische Züge annehmen kann3.

Begriffsklärung und Grundkonzepte

Dissoziation bezeichnet die Trennung von Gedanken, Gefühlen oder Erinnerungen vom Bewusstsein. In klinischen Fällen kann dies zu Gedächtnislücken oder Identitätsveränderungen führen4. Bei vielen Menschen tritt dies in milden Formen auf, etwa bei Tagträumen oder Stresssituationen.

Abnormale Dissoziationsprozesse hingegen können das tägliche Leben stark beeinträchtigen. Sie treten oft nach traumatischen Ereignissen auf und sind ein häufiges Symptom bei psychischen Erkrankungen wie der posttraumatischen Belastungsstörung3.

Bedeutung in der modernen Psychologie

Die Behandlung von dissoziativen Symptomen hat in der modernen Psychologie an Bedeutung gewonnen. Studien zeigen, dass bis zu 90% der Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung auch dissoziative Symptome aufweisen4.

Der Begriff wird sowohl im klinischen als auch im alltäglichen Kontext verwendet. Im klinischen Bereich beschreibt er schwerwiegende Störungen, während er im Alltag oft für harmlosere Phänomene steht.

- Dissoziation kann als natürlicher Schutzmechanismus dienen.

- Abnormale Formen können das Leben stark beeinträchtigen.

- Die Behandlung ist ein wichtiger Schwerpunkt in der modernen Psychologie.

Dissoziative Störung – Dissoziation: Traumata und Derealisation

Belastende Ereignisse können tiefe Spuren im Leben einer Person hinterlassen. Sie führen oft zu Veränderungen in der Wahrnehmung und im Erleben. Diese Reaktionen sind natürliche Schutzmechanismen, die in extremen Situationen aktiviert werden1.

Traumatische Erfahrungen wie Gewalt oder Missbrauch können dazu führen, dass sich das Bewusstsein von der Umwelt abkoppelt. Dies ist ein Versuch, den Schmerz zu bewältigen. Studien zeigen, dass etwa 70% der Betroffenen von schweren Kindheitserlebnissen berichten4.

Die Ausprägung dieser Reaktionen variiert stark. Manche Menschen erleben leichte Episoden, während andere schwerwiegende Symptome entwickeln. Etwa 2% der Bevölkerung leiden an anhaltenden dissoziativen Zuständen1.

Der Zusammenhang zwischen Trauma und psychischen Reaktionen ist komplex. Extreme Ereignisse können das Zeitgefühl beeinträchtigen und dazu führen, dass Vergangenes als gegenwärtig erlebt wird5.

„Die Psyche schützt sich, indem sie schmerzhafte Erinnerungen abspaltet.“

Diese Abspaltung kann Wochen, Monate oder sogar Jahre andauern. Sie beeinflusst das tägliche Leben und die zwischenmenschlichen Beziehungen4.

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Formen und ihre Auswirkungen:

| Form | Beschreibung | Häufigkeit |

|---|---|---|

| Leichte Episoden | Kurzzeitige Abkopplung von der Umwelt | 50% der Bevölkerung1 |

| Anhaltende Zustände | Wiederholte und langfristige Symptome | 2% der Bevölkerung1 |

| Schwere Störungen | Gedächtnisverlust und Identitätsveränderungen | 1-3% der Bevölkerung4 |

Es ist wichtig, diese Reaktionen zu verstehen und zu erkennen. Nur so können Betroffene die nötige Unterstützung erhalten. Achtsamkeitsübungen und strukturierte Tagesabläufe haben sich in vielen Fällen als hilfreich erwiesen4.

Formen und Erscheinungsbilder der Dissoziation

Die Wahrnehmung der eigenen Person und der Umwelt kann sich in bestimmten Situationen stark verändern. Diese Phänomene treten in verschiedenen Formen auf und beeinflussen das Erleben und Verhalten der Betroffenen. Sie reichen von leichten Zuständen bis hin zu schwerwiegenden Störungen6.

Depersonalisation und Derealisation

Bei der Depersonalisation fühlen sich Betroffene von sich selbst losgelöst. Sie nehmen ihren Körper und ihre Gedanken als fremd wahr. Die Derealisation hingegen beschreibt das Gefühl, dass die Umgebung unwirklich oder verändert erscheint7.

Beide Zustände können gemeinsam auftreten und sind oft mit Angst oder Unsicherheit verbunden. Sie treten häufig nach belastenden Ereignissen auf und können das tägliche Leben stark beeinträchtigen8.

Dissoziative Amnesie und Identitätsstörung

Die dissoziative Amnesie führt zu Gedächtnislücken, die sich auf bestimmte Ereignisse oder Zeiträume beziehen. Betroffene können sich nicht an wichtige Informationen erinnern, obwohl ihr Gedächtnis ansonsten intakt ist6.

Identitätsstörungen gehen noch einen Schritt weiter. Hier entwickeln Betroffene unterschiedliche Persönlichkeitszustände, die sich in Verhalten und Erleben unterscheiden. Diese Zustände können abwechselnd auftreten und sind oft eine Reaktion auf extreme Belastungen8.

„Die Psyche schützt sich, indem sie schmerzhafte Erinnerungen abspaltet.“

Die klinische Relevanz dieser Formen ist hoch, da sie oft mit anderen psychischen Erkrankungen wie posttraumatischer Belastungsstörung einhergehen. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um langfristige Folgen zu vermeiden7.

- Depersonalisation und Derealisation beeinflussen die Wahrnehmung von sich selbst und der Umwelt.

- Dissoziative Amnesie führt zu Gedächtnislücken, die sich auf bestimmte Ereignisse beziehen.

- Identitätsstörungen können die Entwicklung unterschiedlicher Persönlichkeitszustände zur Folge haben.

Traumata als Auslöser von Dissoziation

Frühe Erfahrungen prägen das Leben eines Menschen oft nachhaltig. Besonders belastende Ereignisse in der Kindheit können tiefe Spuren im Gehirn hinterlassen. Diese können später zu dissoziativen Reaktionen führen, die das Erleben und Verhalten beeinflussen9.

Erfahrungen in der Kindheit

Traumatische Erlebnisse in der Kindheit, wie Gewalt oder Vernachlässigung, können die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigen. Dies kann zu Erinnerungslücken oder sogar zu einer fragmentierten Identität führen1. Studien zeigen, dass etwa 70% der Betroffenen von schweren Kindheitserlebnissen berichten10.

Diese frühen Erfahrungen können das Gehirn so prägen, dass es später auf Stresssituationen mit Abkopplung reagiert. Dies ist ein Schutzmechanismus, der jedoch langfristige Folgen haben kann9.

Akute und chronische Belastungssituationen

Nicht nur Kindheitserlebnisse, sondern auch akute oder chronische Belastungen im Erwachsenenalter können dissoziative Reaktionen auslösen. Akute Stresssituationen, wie Unfälle oder Gewalterfahrungen, führen oft zu kurzfristigen Abkopplungen1.

Chronischer Stress hingegen kann langfristige Symptome wie Amnesie oder Identitätsveränderungen verursachen. Diese Zustände können das tägliche Leben stark beeinträchtigen10.

| Art der Belastung | Auswirkungen | Häufigkeit |

|---|---|---|

| Akute Belastung | Kurzfristige Abkopplung | 50% der Bevölkerung9 |

| Chronische Belastung | Langfristige Symptome | 2% der Bevölkerung1 |

| Kindheitstrauma | Fragmentierte Identität | 70% der Betroffenen10 |

Es ist wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen, um Betroffene gezielt unterstützen zu können. Eine frühzeitige therapeutische Intervention kann helfen, langfristige Folgen zu minimieren9.

Neurobiologische Grundlagen und psychische Mechanismen

Das Gehirn reagiert auf extreme Belastungen mit komplexen Mechanismen. Diese Prozesse sind eng mit der Entwicklung von Schutzreaktionen verbunden, die in stressigen Situationen aktiviert werden. Neurobiologische Veränderungen spielen dabei eine zentrale Rolle4.

Rolle von Hirnstrukturen und Neurotransmittern

Bestimmte Hirnregionen wie der Hippocampus und die Amygdala sind entscheidend für die Verarbeitung von Stress und Emotionen. Bei extremer Belastung kann ihre Funktion beeinträchtigt werden, was zu Gedächtnislücken und verändertem Verhalten führt11.

Neurotransmitter wie Glutamat und GABA beeinflussen die Kommunikation zwischen Nervenzellen. Veränderungen in ihrem Gleichgewicht können dissoziative Zustände begünstigen4.

Stresshormone und neuronale Prozesse

Chronischer Stress führt zu einem Anstieg von Cortisol, einem Hormon, das die Gehirnfunktion beeinflusst. Hohe Cortisolspiegel können die Struktur des Hippocampus verändern und langfristige Folgen haben11.

Erfahrungen in der Kindheit prägen diese Prozesse besonders stark. Frühe Traumata können die neuronale Entwicklung beeinträchtigen und später zu Identitätsstörungen führen4.

„Die Neurobiologie zeigt, wie tiefgreifend Belastungen das Gehirn verändern können.“

- Hirnstrukturen wie Hippocampus und Amygdala sind zentral für die Stressverarbeitung.

- Neurotransmitterveränderungen können dissoziative Zustände auslösen.

- Chronischer Stress und hohe Cortisolspiegel beeinflussen die Gehirnfunktion langfristig.

Symptome und Alltagsauswirkungen

Viele Menschen erleben Momente, in denen sie sich wie ein Beobachter ihres eigenen Lebens fühlen. Diese Zustände können das tägliche Leben stark beeinflussen und zu Gedächtnislücken oder Konzentrationsproblemen führen. Etwa 50% der Menschen, die Traumata erleben, berichten von solchen Symptomen12.

Gedächtnislücken und Konzentrationsprobleme

Betroffene haben oft Schwierigkeiten, sich an wichtige Ereignisse oder Details zu erinnern. Diese Erinnerungslücken können den Alltag erschweren, besonders in beruflichen oder sozialen Situationen. Studien zeigen, dass 65% der Menschen mit dissoziativen Symptomen Probleme haben, Erinnerungen abzurufen12.

Konzentrationsprobleme sind ebenfalls häufig. Viele fühlen sich, als wären sie nur ein Teil ihrer selbst, was die Fähigkeit zur Fokussierung beeinträchtigt. Dies kann zu Fehlern bei der Arbeit oder in der Schule führen13.

Identitäts- und Realitätsverlust

Ein weiteres häufiges Symptom ist das Gefühl, die Kontrolle über die eigene Identität zu verlieren. Betroffene beschreiben oft, dass sie sich von ihren Gedanken und Emotionen entfremdet fühlen. Etwa 60% der Betroffenen empfinden eine solche Entfremdung von ihrem eigenen Körper12.

Das Gefühl der Unwirklichkeit kann ebenfalls belastend sein. Viele fühlen sich, als würden sie ihr Leben aus der Ferne betrachten. Diese Reaktion auf extreme Belastungen kann das soziale Leben stark beeinträchtigen13.

„Manchmal fühlt es sich an, als wäre ich nicht wirklich hier. Alles wirkt fremd und unwirklich.“

Diese Symptome werden oft übersehen oder falsch interpretiert. Eine frühzeitige Erkennung und Unterstützung sind entscheidend, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern12.

Diagnostik und Klassifikation dissoziativer Störungen

Die Diagnose von dissoziativen Zuständen erfordert präzise Methoden und eine klare Klassifikation. Diese Prozesse sind entscheidend, um Betroffene gezielt unterstützen zu können. Die ICD-10 bietet eine umfassende Kategorisierung, die als Grundlage für die Diagnose dient14.

ICD-10 Kategorien und diagnostische Instrumente

Die ICD-10 unterscheidet zwischen verschiedenen Formen dissoziativer Störungen, wie Amnesie, Identitätsstörungen und Depersonalisation. Diese Klassifikation hilft Ärzten, die Symptome genau zu erfassen und die richtige Therapie einzuleiten14.

Diagnostische Instrumente wie der DES (Dissociative Experiences Scale) und das SCID-D (Structured Clinical Interview for Dissociative Disorders) werden häufig eingesetzt. Sie ermöglichen eine systematische Erfassung der Symptome und unterstützen die Differenzialdiagnose15.

Differenzialdiagnosen und Fallanalysen

Die Abgrenzung zu anderen psychischen Erkrankungen wie PTBS oder Angststörungen ist oft herausfordernd. Fallanalysen zeigen, dass etwa 10% der Fälle von dissoziativen Krampfanfällen auch Epilepsie aufweisen14.

Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend, um langfristige Folgen zu minimieren. Studien belegen, dass eine präzise Klassifikation den Behandlungsverlauf deutlich verbessert16.

„Eine genaue Diagnose ist der Schlüssel zur effektiven Behandlung.“

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die häufigsten Formen und ihre Merkmale:

| Form | Beschreibung | Häufigkeit |

|---|---|---|

| Amnesie | Teilweise oder vollständige Erinnerungslücken | 3-4% der Bevölkerung14 |

| Identitätsstörungen | Entwicklung unterschiedlicher Persönlichkeitszustände | 0,5-17% bei Kindern und Jugendlichen14 |

| Depersonalisation | Gefühl der Losgelöstheit von sich selbst | 40% der Fälle14 |

Eine frühzeitige und präzise Diagnose ist entscheidend, um Betroffenen ein besseres Leben zu ermöglichen. Sie bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Therapie und langfristige Heilung15.

Behandlungsmöglichkeiten und therapeutische Ansätze

Die Behandlung von psychischen Belastungen erfordert oft einen ganzheitlichen Ansatz, der verschiedene Therapieformen kombiniert. Dabei spielen sowohl psychotherapeutische Interventionen als auch medikamentöse Ansätze eine wichtige Rolle. Ziel ist es, Betroffenen langfristig zu helfen und ihre Lebensqualität zu verbessern17.

Psychotherapeutische Interventionen

Psychotherapie ist ein zentraler Bestandteil der Behandlung. Methoden wie die Ego-State-Therapie zielen darauf ab, abgespaltene Ich-Anteile zu integrieren und eine stabile Identität zu fördern18. Diese Therapie erfolgt in vier Phasen: Sicherheit schaffen, Ressourcen klären, Traumata durcharbeiten und die Persönlichkeit festigen.

Ein weiterer Ansatz ist die kognitive Verhaltenstherapie, die darauf abzielt, negative Denkmuster zu verändern. Studien zeigen, dass diese Methode bei vielen Betroffenen zu einer deutlichen Verbesserung führt12.

Selbsthilfe und medikamentöse Ansätze

Neben professioneller Therapie können auch Selbsthilfegruppen eine wichtige Unterstützung bieten. Sie schaffen eine sichere Umgebung, in der Betroffene ihre Erfahrungen teilen und voneinander lernen können17.

Medikamente wie Antidepressiva oder Angstlöser können in schweren Fällen ergänzend eingesetzt werden. Sie helfen, akute Symptome zu lindern und den Therapieerfolg zu unterstützen18.

„Die Kombination aus Therapie und Selbsthilfe bietet Betroffenen die beste Chance auf Heilung.“

Langfristig ist es wichtig, die Behandlung an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Eine kontinuierliche Betreuung kann dazu beitragen, Rückfälle zu vermeiden und die Zeit der Genesung zu verkürzen12.

Strategien zur Alltagsbewältigung

Der Alltag kann oft überwältigend sein, besonders wenn man mit psychischen Belastungen zu kämpfen hat. Praktische Strategien können helfen, den Stress zu mildern und die Lebensqualität zu verbessern. Achtsamkeit und strukturierte Tagesabläufe sind dabei besonders wirksam19.

Achtsamkeit und Entspannung

Achtsamkeitsübungen können die Wahrnehmung des Alltags verbessern und Stress reduzieren. Einfache Techniken wie tiefes Atmen oder Meditation helfen, den Geist zu beruhigen. Studien zeigen, dass regelmäßige Achtsamkeitspraxis die Symptome von Belastungsstörungen deutlich lindern kann20.

Meditation ist eine weitere effektive Methode. Sie fördert die Konzentration und hilft, negative Gedanken zu kontrollieren. Schon zehn Minuten täglich können einen spürbaren Unterschied machen19.

Strukturierte Tagesabläufe

Ein strukturierter Tagesablauf gibt Sicherheit und hilft, den Alltag besser zu bewältigen. Planen Sie feste Zeiten für Arbeit, Entspannung und Schlaf. Diese Routine kann das Gefühl der Kontrolle zurückgeben und Stress reduzieren20.

Erinnerungshilfen wie Kalender oder Notizen unterstützen dabei, wichtige Aufgaben nicht zu vergessen. Sie sind besonders nützlich bei Gedächtnislücken, die oft mit Derealisation einhergehen19.

„Eine klare Struktur im Alltag kann das Leben deutlich erleichtern und Stress reduzieren.“

| Strategie | Vorteile | Empfehlung |

|---|---|---|

| Achtsamkeit | Reduziert Stress und verbessert die Konzentration | Täglich 10-15 Minuten19 |

| Strukturierter Tagesablauf | Gibt Sicherheit und Kontrolle | Feste Zeiten für Aktivitäten20 |

| Erinnerungshilfen | Unterstützt bei Gedächtnislücken | Kalender oder Notizen19 |

Diese Strategien können den Umgang mit psychischen Belastungen erleichtern und das tägliche Leben verbessern. Eine Kombination aus Achtsamkeit und Struktur bietet die beste Grundlage für langfristige Stabilität20.

Erfahrungsberichte und persönliche Perspektiven

Persönliche Geschichten geben Einblick in die Herausforderungen, die Betroffene täglich bewältigen müssen. Sie zeigen, wie komplex und vielschichtig das Leben mit psychischen Belastungen sein kann. Authentische Berichte verdeutlichen, wie Ereignisse das Leben nachhaltig prägen können21.

Patientenstimmen und narrative Beispiele

Ein Betroffener berichtet: „Ich fühlte mich, als wäre ich nicht wirklich da. Alles wirkte fremd und unwirklich.“ Diese Erfahrung beschreibt eine Situation, die viele Menschen mit ähnlichen Belastungen teilen22. Solche Erlebnisse können das Leben über Jahre hinweg beeinflussen und prägen.

Ein weiterer Bericht erzählt von einem Ereignis in der Kindheit, das bis ins Erwachsenenalter nachwirkt. „Ich konnte mich nicht mehr an bestimmte Dinge erinnern. Es war, als hätte mein Gehirn diese Momente gelöscht“, sagt eine Betroffene. Solche Erinnerungslücken sind oft ein Schutzmechanismus des Geistes23.

„Manchmal fühlt es sich an, als wäre ich nicht wirklich hier. Alles wirkt fremd und unwirklich.“

Diese persönlichen Perspektiven zeigen, wie wichtig es ist, Betroffene zu verstehen und zu unterstützen. Sie verdeutlichen, dass jeder Fall einzigartig ist und individuelle Lösungen erfordert21.

- Authentische Berichte geben Einblick in das Leben der Betroffenen.

- Ereignisse können das Leben über Jahre hinweg prägen.

- Persönliche Perspektiven sind entscheidend für Diagnose und Therapie.

Die Analyse solcher Berichte hilft, die Situation der Betroffenen besser zu verstehen. Sie zeigt, wie wichtig es ist, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und langfristige Unterstützung zu bieten22.

Gesellschaftliche Wahrnehmung und Stigmatisierung

Die Art und Weise, wie psychische Phänomene in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, beeinflusst maßgeblich den Umgang damit. Leider führt die mediale Darstellung oft zu Missverständnissen und Vorurteilen. Dies gilt besonders für Phänomene wie Depersonalisation, die häufig falsch interpretiert werden24.

In Filmen und Serien werden dissoziative Zustände oft dramatisiert oder übertrieben dargestellt. Dies schafft ein verzerrtes Bild, das mehr Unterhaltung als Aufklärung bietet. Solche Darstellungen können bei Betroffenen Angst verstärken und die gesellschaftliche Akzeptanz erschweren16.

Mediale Darstellung und ihre Folgen

Die Medien neigen dazu, komplexe psychische Zustände zu vereinfachen. Dadurch entsteht der Eindruck, dass Depersonalisation eine seltene oder gar fiktive Erfahrung sei. Tatsächlich erleben jedoch viele Menschen solche Zustände, oft als Reaktion auf extreme Belastungen24.

Diese falsche Darstellung führt dazu, dass Betroffene sich unverstanden fühlen. Sie haben oft das Gefühl, dass ihre Erfahrungen nicht ernst genommen werden. Dies kann die Angst verstärken und den Zugang zu Unterstützung erschweren25.

„Die Medien sollten mehr Verantwortung übernehmen und realistische Darstellungen psychischer Phänomene fördern.“

Aufklärung und Abbau von Stigmatisierung

Eine bessere Aufklärung kann helfen, Vorurteile abzubauen. Kampagnen, die über Depersonalisation und ähnliche Zustände informieren, sind ein wichtiger Schritt. Sie können das gesellschaftliche Bewußtsein schärfen und Betroffenen das Gefühl geben, gehört zu werden16.

Schulen und Arbeitsplätze spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie können durch Workshops und Schulungen dazu beitragen, das Verständnis für psychische Gesundheit zu verbessern. Dies schafft eine Umgebung, in der Betroffene sich sicher fühlen können24.

- Mediale Darstellungen prägen die gesellschaftliche Wahrnehmung.

- Falsche Darstellungen verstärken Angst und Stigmatisierung.

- Aufklärungskampagnen können das Bewußtsein schärfen und Vorurteile abbauen.

Ein verbessertes gesellschaftliches Verständnis ist entscheidend, um Betroffene besser zu unterstützen. Es hilft, Barrieren abzubauen und ein Umfeld zu schaffen, in dem psychische Gesundheit ernst genommen wird25.

Zusammenhang mit weiteren psychischen Erkrankungen

Psychische Erkrankungen sind oft miteinander verknüpft, was die Diagnose und Behandlung komplex macht. Besonders bei Zuständen wie der Depersonalisation oder Derealisation zeigt sich, dass sie häufig im Kontext anderer Störungen auftreten. Dies macht es wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen und gezielte Therapieansätze zu entwickeln10.

PTBS, Borderline und andere Komorbiditäten

Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist ein häufiger Begleiter von dissoziativen Zuständen. Studien zeigen, dass bis zu 90% der PTBS-Patienten auch dissoziative Symptome aufweisen26. Diese Kombination erschwert den Prozeß der Diagnose und erfordert eine integrierte Therapie.

Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung treten dissoziative Zustände oft als Reaktion auf emotionale Belastungen auf. Betroffene beschreiben häufig das Gefühl, sich von sich selbst oder ihrer Umgebung losgelöst zu fühlen. Diese Symptome können den Alltag stark beeinträchtigen und erfordern spezielle therapeutische Möglichkeiten10.

„Die Behandlung von komorbiden Störungen erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die Symptome als auch die zugrunde liegenden Ursachen adressiert.“

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die häufigsten komorbiden Störungen und ihre Symptome:

| Störung | Häufige Symptome | Therapieansätze |

|---|---|---|

| PTBS | Flashbacks, Vermeidungsverhalten, dissoziative Zustände | Traumatherapie, Expositionstherapie26 |

| Borderline | Emotionale Instabilität, dissoziative Episoden | Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT)10 |

| Depression | Antriebslosigkeit, Gedächtnislücken | Kognitive Verhaltenstherapie, Medikation26 |

Die Diagnose von komorbiden Störungen erfordert eine umfassende Anamnese und den Einsatz spezieller diagnostischer Instrumente. Der Prozeß der Diagnosestellung ist oft langwierig, aber entscheidend für den Therapieerfolg10.

Ein integrierter Ansatz, der verschiedene Therapieformen kombiniert, bietet die besten Möglichkeiten für eine langfristige Besserung. Dabei spielen sowohl psychotherapeutische Interventionen als auch medikamentöse Ansätze eine wichtige Rolle26.

Spezielle Fallbeispiele und Klinikansätze in Friedenweiler

Erfolgsgeschichten aus der Klinik Friedenweiler zeigen, wie gezielte Therapien das Leben von Betroffenen verändern können. Ein Patient, der unter dissoziative amnesie litt, berichtete von gravierenden Erinnerungslücken, die sein tägliches Leben stark beeinträchtigten. In der Klinik wurde ein individueller Therapieplan entwickelt, der auf seine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten war17.

Die Ursache für seine Symptome lag in einem traumatischen Erlebnis aus der Kindheit. Durch gezielte Gesprächstherapie und kreative Ansätze wie Kunsttherapie konnte er seine Erinnerungen schrittweise zurückgewinnen. Nach sechs Monaten intensiver Behandlung zeigte sich eine deutliche Verbesserung seiner Lebensqualität9.

Ein weiterer Fall betraf eine junge Frau, die unter chronischen dissoziativen Zuständen litt. Ihre Ursache war eine Kombination aus emotionaler Vernachlässigung und schweren Stresssituationen im Erwachsenenalter. Die Klinik setzte auf eine Kombination aus Achtsamkeitsübungen und kognitiver Verhaltenstherapie, um ihre Symptome zu lindern5.

„Die Therapie in Friedenweiler hat mir geholfen, mich wieder mit mir selbst zu verbinden. Ich fühle mich endlich wieder lebendig.“

Die Klinik Friedenweiler ist bekannt für ihre innovativen Ansätze. Sie kombiniert traditionelle Methoden mit modernen Techniken, um den erlebnis-basierten Therapieprozess zu optimieren. Jeder Patient erhält einen maßgeschneiderten Plan, der auf seine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist17.

Die Erfolgsquote der Klinik spricht für sich. Viele Patienten berichten von einer deutlichen Verbesserung ihrer Symptome und einer gesteigerten Lebensqualität. Die Kombination aus professioneller Betreuung und einem unterstützenden Umfeld macht die Klinik zu einem Ort der Heilung und Hoffnung9.

Fazit

Hilfe und Verständnis sind entscheidend, um Betroffenen den Weg zur Heilung zu ebnen. Dieser Artikel hat gezeigt, wie komplex und vielschichtig die Auswirkungen bestimmter Erfahrungen sein können. Es ist wichtig, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten zu verstehen, um gezielte Unterstützung zu bieten25.

Ein offenes Gespräch kann dabei helfen, Vorurteile abzubauen und das Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen. Betroffene benötigen eine Umwelt, die sie unterstützt und ihnen das Gefühl gibt, gehört zu werden. Dies ist besonders wichtig bei Zuständen wie der dissoziativen Identitätsstörung, die oft falsch verstanden werden27.

Die medizinischen und therapeutischen Ansätze sind vielversprechend, doch es gibt noch Herausforderungen. Gesellschaftliche Akzeptanz und gezielte Therapien können das Leben der Betroffenen deutlich verbessern. Auch in schwierigen Umweltsituationen ist es möglich, Hilfe und Verständnis zu finden28.

Ein offenes Gespräch und die Bereitschaft, zuzuhören, sind der erste Schritt. Gemeinsam können wir eine Umwelt schaffen, in der sich Betroffene sicher und unterstützt fühlen. Dies ist der Schlüssel zur Heilung und zur Bewältigung der Herausforderungen, die mit der dissoziativen Identitätsstörung einhergehen.

Was ist Dissoziation?

Dissoziation beschreibt einen Zustand, in dem sich das Bewusstsein von der Realität trennt. Es kann als Schutzmechanismus bei extremen Belastungen auftreten.

Welche Formen der Dissoziation gibt es?

Zu den häufigsten Formen gehören Depersonalisation, Derealisation, Amnesie und Identitätsstörungen. Jede zeigt sich durch unterschiedliche Symptome.

Können Kindheitserfahrungen Dissoziation auslösen?

Ja, traumatische Erlebnisse in der Kindheit sind oft Auslöser. Sie können zu langfristigen psychischen Reaktionen führen.

Wie wird eine dissoziative Störung diagnostiziert?

Diagnostik erfolgt durch spezielle Instrumente und Kriterien wie die ICD-10. Differenzialdiagnosen sind wichtig, um andere Erkrankungen auszuschließen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Psychotherapie ist die Hauptmethode. Selbsthilfestrategien und in manchen Fällen Medikamente können ebenfalls unterstützen.

Wie beeinflusst Dissoziation den Alltag?

Betroffene leiden oft unter Gedächtnislücken, Konzentrationsproblemen und einem Gefühl des Identitätsverlusts. Dies kann das tägliche Leben stark beeinträchtigen.

Gibt es Zusammenhänge mit anderen psychischen Erkrankungen?

Ja, Dissoziation tritt häufig gemeinsam mit PTBS, Borderline-Störungen oder anderen psychischen Erkrankungen auf.

Wie kann man im Alltag mit Dissoziation umgehen?

Achtsamkeitsübungen und strukturierte Tagesabläufe können helfen, die Symptome zu bewältigen und das Wohlbefinden zu verbessern.

Quellenverweise

- 5 Menschen beschreiben, wie sich eine dissoziative Störung anfühlt – https://www.buzzfeed.de/news/dissoziative-stoerung-dissoziation-erfahrung-krankheit-wahrnehmung-gefuehl-bericht-91471872.html

- Komplexe seelische Traumatisierung – https://www.forschung-bw.de/RT_TUE/AKBewegungstherapie/Tagung Weinsberg 2016/Koerperlichkeit_traumatisierte_Menschen.pdf

- Dissoziative Störungen verstehen: Mehr als multiple Persönlichkeiten – https://www.editverse.com/de/dissoziative-Störungen/

- Dissoziation: Wenn sich Realität und Bewusstsein trennen | Klinik Friedenweiler – https://www.klinik-friedenweiler.de/blog/dissoziation-trennung-realitaet-bewusstsein-psychische-erkrankungen/

- Strukturelle Dissoziation – https://de.wikipedia.org/wiki/Strukturelle_Dissoziation

- 07. Dobmeier – https://sbt-in-berlin.de/cip-medien/2001-1-09-Dobmeier.pdf

- Psychopathologischer Befund – Wissen @ AMBOSS – https://www.amboss.com/de/wissen/psychopathologischer-befund

- Differentialdiagnostik der Dissoziativen Identitätsstörung (DIS – https://edoc.ub.uni-muenchen.de/4409/1/Overkamp_Bettina.pdf

- Depersonalisation – https://de.wikipedia.org/wiki/Depersonalisation

- Depersonalisations- und Derealisationssyndrom – MEDICLIN Traumazentrum Durbach – https://www.traumazentrum-durbach.de/traumafolgestoerungen/depersonalisations-und-derealisationssyndrom/

- 09. Kapfhammer – https://sbt-in-berlin.de/cip-medien/2001-1-11-Kapfhammer1.pdf

- Psychotherapie bei Depersonalisation und Derealisation in Hamburg Altona Ottensen – https://www.psychotherapie-hamburg-altona.de/depersonalisation-derealisation

- PDF – https://www.nischak.com/fileadmin/nischak/Trauma___Dissoziation_im_ICD-11_1.pdf

- Microsoft PowerPoint – 2023-11-07 Dissoziative Störungen-Funktionelle Störungen_Lypke.pptx – https://www.klinikum-stuttgart.de/media/01_Medizin-Pflege/zsg/kinder-jugendpsychiatrie/downloads/vorlesungen/wintersemester_23-24/2023-11-07_Dissoziative_Stoerungen-Funktionelle_Stoerungen_Lypke.pdf

- Der Blick auf das Besondere: Störungsspezifische Diagnostik – https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-540-48849-1_4

- Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung bei forensischen Patienten – https://epub.ub.uni-greifswald.de/files/332/diss_chevalier_cathrin_2_dissertation.pdf

- Depersonalisation: Diagnose & Was tun? – https://www.netdoktor.de/krankheiten/depersonalisation/

- Ego-State-Therapie – https://de.wikipedia.org/wiki/Ego-State-Therapie

- PDF – https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2018/11/BAfF_Praxisleitfaden-Traumasensibler-Umgang-mit-Gefluechteten_2018.pdf

- Konzept – https://www.psychologe-in-muenchen.de/images/pdf/Traumafolgestoerungen-bei-Jugendlichen.pdf

- “Ich bin nicht da”: Dissoziative Störungen – https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/ich-bin-nicht-da-dissoziative-stoerungen/

- Depersonalisation & Derealisation – Symptom: neben sich sein – https://www.die-inkognito-philosophin.de/blog/depersonalisation-derealisation

- Dissoziative Störungen – https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-03637-8_60.pdf?pdf=inline link

- Theorie und Praxis der Trauma-fokussierten Mentalisierungsbasierten Therapie – https://www.springermedizin.de/borderline-muster/posttraumatische-belastungsstoerung/theorie-und-praxis-der-trauma-fokussierten-mentalisierungsbasier/26065112

- Theorie und Praxis der Trauma-fokussierten Mentalisierungsbasierten Therapie – Die Psychotherapie – https://link.springer.com/article/10.1007/s00278-023-00686-2

- Dissoziative Störungen hängen oft mit frühkindlichen Traumata zusammen – was hilft? – Medizin im Text – https://www.medizin-im-text.de/2024/55/dissoziation/

- Folie 1 – https://www.ifs-essen.de/fileadmin/user_upload/2017-05_Hanswille_Diagnostik_in_der_Traumatherapie_Heidelberg.pdf

- Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen – Wissen @ AMBOSS – https://www.amboss.com/de/wissen/reaktionen-auf-schwere-belastungen-und-anpassungsstorungen