Gefahr von natürlichen und synthetischen Nanopartikeln: Welche gibt es heutzutage?

Winzig, aber wirkungsvoll – Nanopartikel sind längst Teil unseres Alltags. Sie kommen sowohl in der Natur vor als auch in industriellen Anwendungen. Vulkanasche oder Meeressaerosole sind Beispiele für natürliche Quellen. Künstlich hergestellte Varianten hingegen revolutionieren Medizin und Technik.

Doch diese kleinsten Teilchen bergen auch grosse Herausforderungen. Während sie in der Medizin Heilung versprechen, werfen sie in der Umwelt grosse Fragen auf. Besonders in Deutschland wird über den Umgang mit Nanomaterialien diskutiert. Die EU prüft aktuell strengere Richtlinien.

Für Verbraucher und Industrie ist das Thema äusserst relevant. Viele Produkte enthalten bereits solche Partikel. Ihre Wirkung auf den Körper und die Ökosysteme wird intensiv erforscht. Eine klare Regulierung steht jedoch noch aus.

Wichtige Punkte

- Natürliche und künstliche Nanopartikel sind weit verbreitet

- Sie bieten medizinischen Fortschritt, aber auch grosse ökologische und gesundheitliche Fragen

- Deutschland und die EU diskutieren über Regulierungen

- Viele Alltagsprodukte enthalten bereits Nanomaterialien

- Forschung zu Auswirkungen auf Mensch und Umwelt läuft

Einführung in Nanopartikel und Nanotechnologie

In einer Größenordnung von 1–100 Nanometern entfalten Partikel einzigartige Fähigkeiten. Diese winzigen Strukturen verändern Materialien grundlegend und eröffnen neue Wege in Forschung und Industrie.

Was sind Nanopartikel?

Nanopartikel messen weniger als 100 Nanometer – das ist 1.000-mal dünner als ein Haar. Ihre Eigenschaften unterscheiden sich stark von größeren Partikeln. Beispielsweise leiten sie Strom besser oder reagieren schneller mit anderen Stoffen.

Natürliche vs. synthetische Nanopartikel

Natürliche Varianten entstehen durch Vulkanausbrüche oder Waldbrände. Synthetische Partikel werden gezielt hergestellt, etwa in deutschen Laboren. Hier zwei gängige Methoden:

| Verfahren | Beschreibung | Anwendung |

|---|---|---|

| Top-down | Größere Materialien werden zerkleinert | Metallbeschichtungen |

| Bottom-up | Atome werden zu Strukturen zusammengefügt | Medikamententransport |

Anwendungsbereiche der Nanotechnologie

In der Automobilbranche schützen Nanobeschichtungen vor Rost. Quantenpunkte verbessern Bildschirmfarben. Die Medizin nutzt Partikel für präzise Therapien. Einige Beispiele:

- Selbstreinigende Oberflächen durch Titandioxid

- Leichtbauweise in Flugzeugen

- Diagnostik-Tools für Krebserkennung

Nanopartikel in der Halbleitertechnologie und Nano-Computerchips

Die Halbleiterbranche steht vor einer neuen Ära – dank winziger Strukturen, die große Veränderungen bringen. Nano-Computerchips ermöglichen leistungsstärkere und energieeffizientere Geräte. Doch mit dem Fortschritt kommen auch neue Herausforderungen.

Wie Nanochips die Technologie revolutionieren

Moderne 3D-NAND-Flash-Speicher nutzen mehrlagige Nanostrukturen. Sie verdoppeln die Leistung und senken den Energieverbrauch um 40%. Das ist ein Meilenstein für Smartphones und Rechenzentren.

Deutsche Unternehmen wie Infineon setzen auf diese Halbleitertechnologie. Silber als Leitmaterial spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Chips werden kleiner, doch ihre Rechenkraft wächst exponentiell.

“Nanochips sind die Grundlage für KI, 5G und das Internet der Dinge.”

Risiken bei der Herstellung und Nutzung

Die Herstellung birgt Herausforderungen:

- Abhängigkeit von seltenen Erden – Recyclinginitiativen in Deutschland sollen gegensteuern.

- Arbeitsschutz: In Chipfabriken können freigesetzte Partikel die Gesundheit gefährden.

- Diskussionen um Elektrosmog bei 5G-Komponenten mit Nanoantennen.

| Chip-Generation | Energieverbrauch | Leistung |

|---|---|---|

| Traditionell | Hoch | Standard |

| Nanochips (7 nm) | Gering | Doppelt |

| Zukunftsmodell (3 nm) | Minimal | Vierfach |

Forscher arbeiten an Lösungen für diese Sicherheitsrisiken. Die EU plant strengere Richtlinien für die Produktion. Dennoch bleibt die Entwicklung unaufhaltsam.

Gesundheitliche Risiken durch Nanopartikel

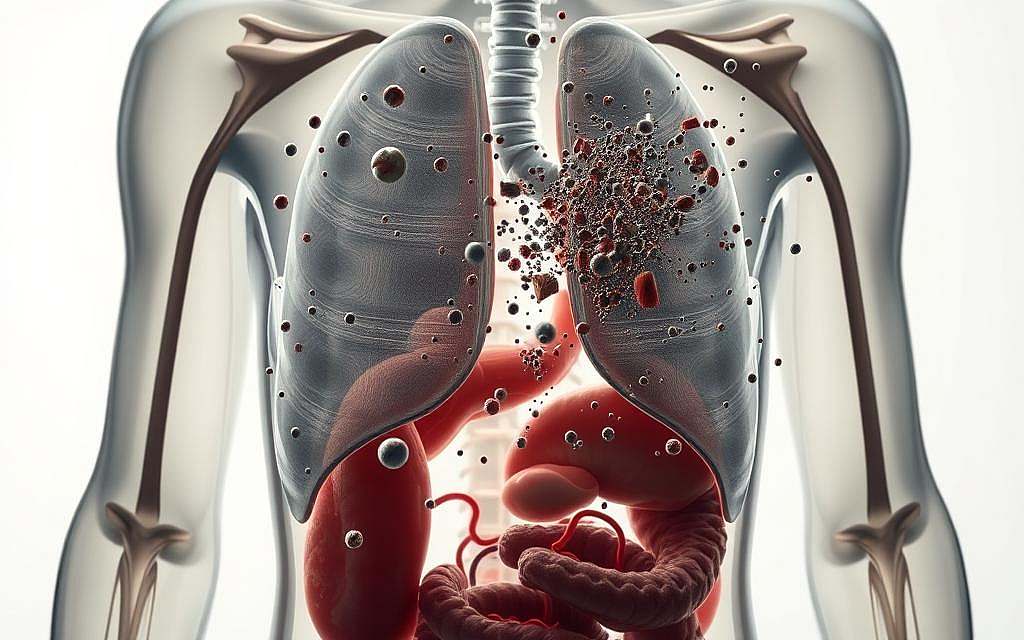

Unsichtbar, aber allgegenwärtig – winzige Partikel dringen in unseren Körper ein. Ihre geringe Größe ermöglicht es ihnen, biologische Schutzmechanismen zu überwinden. Deutsche Forschungseinrichtungen untersuchen diese Prozesse intensiv.

Eintrittspforten in den Organismus

Die Lunge ist der häufigste Aufnahmeweg. Studien des Fraunhofer-Instituts belegen: Teilchen unter 50 nm erreichen die Lungenbläschen. Dort können sie Entzündungen auslösen.

Über die Haut gelangen Partikel besonders bei verletzter Barriere ins Blut. Auch Nahrungsmittelverpackungen mit Silberbeschichtungen stehen unter Beobachtung.

Wirkung auf lebenswichtige Organe

In der Leber reichern sich Partikel in Kupffer-Zellen an. Tierversuche zeigen Veränderungen des Stoffwechsels. Die Filterfunktion des Organs kann beeinträchtigt werden.

Besonders alarmierend: Manche Strukturen überwinden die Blut-Hirn-Schranke. Titanoxid wurde bereits im Gehirn von Versuchstieren nachgewiesen. Die Folgen sind noch nicht vollständig geklärt.

“Die Partikelverteilung ähnelt manchmal gefährlichen Asbestfasern – besonders bei Kohlenstoffnanoröhren.”

Langzeitperspektiven und Vorsichtsmaßnahmen

Neben Lunge und Leber speichert auch die Milz Partikel. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt vor unkontrollierter Nutzung in Lebensmittelverpackungen.

Langzeitstudien fehlen bisher. Doch Experten diskutieren bereits über mögliche Schäden an Zellen und Erbgut. Deutschland setzt auf präventive Forschung statt später Schadensbegrenzung.

Die EU arbeitet an neuen Grenzwerten. Besonders im Fokus: Arbeitsplätze mit hoher Partikelexposition. Denn klar ist: Winzige Größe bedeutet nicht automatisch Unbedenklichkeit.

Nanopartikel in Lebensmitteln und Textilien

Unsere Lebensmitteln und Textilien werden immer smarter. Winzige Zusätze verleihen ihnen besondere Eigenschaften – oft unsichtbar fürs Auge. In Deutschland greifen Verbraucher täglich zu solchen Produkten, meist ohne es zu wissen.

Neue Funktionen für Lebensmittel

Die Industrie nutzt spezielle Wirkstoffe, um Nahrungsmittel zu verbessern. Vitamin E in Öl bleibt länger frisch durch mikroverkapselte Schutzschichten. Deutsche Hersteller setzen diese Technik bei Functional Food ein.

Die EU schreibt seit 2011 klare Kennzeichnungen vor. Nano-Zusätze müssen auf Verpackungen genannt werden. Typische Anwendungen sind:

- Kieselsäure als Rieselhilfe in Gewürzen

- Zinkoxid in Verpackungen gegen Keime

- Eisenpartikel für bessere Nährstoffaufnahme

Intelligente Textilien im Test

Sportbekleidung mit Silberionen wirkt antibakteriell. Deutsche Marken wie Adidas nutzen diese Technik. Doch Studien zeigen: Bei hohen Konzentrationen kann die Haut reagieren.

Das Fraunhofer Institut verglich herkömmliche Baumwolle mit High-Tech-Stoffen. Ergebnis: Spezielle Ausrüstungen halten bis zu 50 Waschgängen. Für Allergiker empfiehlt sich jedoch natürliche Kleidung.

“Textilinnovationen müssen Hautverträglichkeit und Nutzen in Einklang bringen.”

| Produktgruppe | Vorteil | Besonderheit |

|---|---|---|

| Lebensmittelverpackungen | Längere Haltbarkeit | Kennzeichnungspflicht |

| Sporttextilien | Geruchsneutral | Hautverträglichkeit prüfen |

| Sonnencremes | Hoher Lichtschutz | Migrationsrisiko beachten |

Im Alltag begegnen uns diese Innovationen ständig. Verbraucher sollten auf Siegel und Inhaltsangaben achten. Denn moderne Produkte vereinen oft Technologie und Tradition.

Umweltauswirkungen von Nanopartikeln

Deutsche Gewässer und Böden tragen eine unsichtbare Last moderner Technologien. Winzige Strukturen gelangen aus Produkten und Industrie in natürliche Ökosysteme. Das UFZ Leipzig untersucht diese Prozesse seit 2015 mit besorgniserregenden Ergebnissen.

Wasser- und Bodenkontamination

Klärwerke halten nur 65% der Silberpartikel zurück. Der Rest erreicht Flüsse wie Rhein und Elbe. Studien zeigen: Regenwürmer speichern diese Teilchen im Gewebe.

Besonders kritisch ist die Bioakkumulation. Kleinstlebewesen nehmen Partikel auf. Fische und Vögel fressen sie – die Teilchen wandern die Nahrungskette hoch. Das Bundesumweltamt warnt vor Langzeitfolgen.

Störungen mikrobieller Gemeinschaften

Bakterien in Gewässern reagieren empfindlich auf Titandioxid. Forscher fanden:

- Photosynthese-Bakterien reduzieren ihre Aktivität um 40%

- Abbauprozesse organischer Stoffe verlangsamen sich

- Gleichgewicht zwischen Arten verschiebt sich

In der Nordsee korreliert Nano-Plastik mit Muschelsterben. Das EU-Projekt NanoFASE entwickelt jetzt Monitoring-Verfahren. Erste Tests laufen in deutschen Küstengewässern.

“Mikroben sind die Kläranlagen der Natur – stören wir sie, gefährden wir ganze Ökosysteme.”

| Belastungsquelle | Nachweis in | Projektierte Abbauzeit |

|---|---|---|

| Silbertextilien | Klärschlamm | >5 Jahre |

| Sonnencremes | Badeseen | 2-3 Jahre |

| Industrieabwässer | Flusssedimenten | Unbekannt |

Deutsche Kommunen investieren in Filtertechnologien. Doch Experten fordern vorbeugende Maßnahmen. Denn einmal in der Umwelt, lassen sich die Teilchen kaum zurückholen.

Transhumanismus: Verschmelzung von Biologie und Technologie

Die Grenze zwischen Mensch und Maschine verschwimmt zunehmend – eine neue Ära bricht an. Transhumanismus beschreibt diese Entwicklung, bei der Technik unsere biologischen Grenzen überwindet. Deutsche Forscher spielen dabei eine Schlüsselrolle.

Fortschritte in Genetik und Medizin

Moderne Genomeditierung nutzt Trägersysteme aus Graphen. Das Broad Institute entwickelte CRISPR-Nano-Carrier, die präziser arbeiten als herkömmliche Methoden. Diese Technik könnte Erbkrankheiten in Zukunft heilen.

In der Neuroprothetik erreichten Berliner Wissenschaftler Meilensteile. Ihre Graphen-Elektroden ermöglichen direkte Hirn-Computer-Schnittstellen. Querschnittsgelähmte könnten so Gliedmaßen wieder bewegen.

- Menschenähnliche Prothesen mit Sensoren für Druck und Temperatur

- Implantate zur Regeneration von Organen

- Smart Pills zur Überwachung von Zellen im Körper

Ethische Herausforderungen und Visionen

Der Deutsche Ethikrat veröffentlichte 2022 ein Grundsatzpapier. Es warnt vor unkontrollierter Verbesserung des Menschen. Besonders militärische Anwendungen wie DARPA’s Nano-Biohybride sorgen für Diskussionen.

“Technischer Fortschritt braucht moralische Leitplanken. Sonst verlieren wir unsere Menschlichkeit.”

Beim Weltgesundheitsgipfel 2023 in Berlin debattierten Experten über Richtlinien. Zentrale Fragen waren:

- Dürfen wir Menschen optimieren wie Software?

- Wer hat Zugang zu diesen Technologien?

- Wie verhindern wir eine Zwei-Klassen-Gesellschaft?

Die Zukunft wird zeigen, wie Gesellschaft und Wissenschaft diesen Weg gestalten. Eins ist klar: Die Revolution hat bereits begonnen.

Künstliche Intelligenz und virtuelle Cloud: Die Rolle der Nanotechnologie

Die nächste Stufe der Digitalisierung baut auf winzigen Bausteinen. Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing profitieren von speziellen Chips, die kaum größer sind als Moleküle. Deutsche Unternehmen wie Bosch und Siemens setzen bereits auf diese Technik.

Innovative Hardware für intelligente Systeme

Neuromorphe Chips ahmen das menschliche Gehirn nach. Memristoren aus Hafniumoxid speichern Informationen ähnlich wie Synapsen. Diese Technik beschleunigt KI-Algorithmen um das Zehnfache.

Rechenzentren sparen bis zu 30% Energie durch 3D-NAND-Speicher. Diese Stapeltechnik ermöglicht höhere Datendichten. Gleichzeitig sinkt der Platzbedarf in Serverfarmen.

- Quantenspeicher nutzen Nanodiamanten mit Stickstoff-Fehlstellen

- Lichtbasierte Prozessoren arbeiten mit photonischen Kristallen

- Selbstlernende Chips optimieren ihre Struktur während des Betriebs

Herausforderungen bei Sicherheit und Speicherung

Die virtuelle Cloud braucht robuste Schutzmechanismen. Herkömmliche Verschlüsselung stößt an Grenzen. Nano-Sicherheitsmodule im Gaia-X-Projekt setzen neue Maßstäbe.

Forscher warnen vor physikalischen Angriffen auf Chips. Laser können gezielt Fehler in Schaltkreise einbringen. Spezielle Schutzschichten sollen diese Risiken minimieren.

“Deutschland entwickelt Schlüsseltechnologien für die nächste Digitalisierungsphase – Sicherheit steht dabei an erster Stelle.”

| Technologie | Vorteil | Herausforderung |

|---|---|---|

| Neuromorphe Chips | Energieeffizient | Komplexe Herstellung |

| Quantenspeicher | Hohe Kapazität | Temperaturempfindlich |

| Photonische Prozessoren | Lichtgeschwindigkeit | Integrationsprobleme |

Die Entwicklung schreitet rasant voran. Bis 2025 sollen erste kommerzielle Systeme verfügbar sein. Deutsche Industrie und Forschung arbeiten Hand in Hand an dieser Zukunftstechnologie.

Fazit: Nanopartikel – Fluch oder Segen?

Winzige Strukturen mit großer Wirkung – sie bringen medizinische Fortschritte, doch ihre ökologischen Folgen sind noch unklar. Ein Nano-Register nach REACH-Vorbild könnte Transparenz schaffen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung fordert hier klare Regelungen.

Verbraucher sollten auf Kennzeichnungen achten. Viele Produkte enthalten bereits solche Partikel. Die EU plant bis 2030 neue Initiativen für sichere Anwendungen. Forschung und Industrie arbeiten an nachhaltigen Lösungen.

Die Zukunft dieser Technologie und der Menschheit hängen entscheidend von verantwortungsvollem Umgang ab. Sie bietet Chancen, braucht aber klare Grenzen. Sicherheit und Innovation müssen im Einklang mit Ethik, Gesundheit und gemeinschaftlichem Nutzen stehen.

Was sind Nanopartikel?

Es sind winzige Teilchen mit einer Größe von 1 bis 100 Nanometern. Sie kommen natürlich vor oder werden künstlich hergestellt.

Wo werden Nanomaterialien eingesetzt?

Sie finden Anwendung in Medizin, Elektronik, Lebensmitteln und Textilien. Beispiele sind Wirkstofftransport oder verbesserte Materialeigenschaften.

Wie gelangen die Partikel in den Körper?

Durch Einatmen, Hautkontakt oder Nahrungsaufnahme. Besonders kleine Teilchen können Organe wie Gehirn, Lunge oder Leber erreichen.

Welche Risiken bestehen für die Umwelt?

Sie können Wasser und Boden belasten sowie Mikroorganismen schädigen. Langzeitfolgen für Ökosysteme sind noch nicht ausreichend erforscht.

Sind Nanoprodukte im Alltag sicher?

Viele Produkte werden als unbedenklich deklariert, aber Stoffe wie z.B. Silberpartikel können bei hohen Konzentrationen problematisch sein.

Welche Rolle spielen Nanochips in der Technik?

Sie ermöglichen leistungsstärkere Computer und KI-Systeme. Die Miniaturisierung steigert Effizienz, birgt aber auch Herstellungsrisiken und wirft ethische, gesellschaftliche und soziale Fragen auf.

Gibt es Hinweise auf gesundheitliche Schäden?

Studien zeigen beispielsweise mögliche Entzündungen in Lunge und Gehirn. Langzeitwirkungen werden aktuell intensiv untersucht.

Warum nutzt die Medizin diese Technologie?

Sie soll gezielte Therapien ermöglichen, etwa in der Krebstherapie. Nanocarrier transportieren Wirkstoffe präzise zu erkrankten Zellen.

Beeinflussen Textilien mit Nanobeschichtung die Haut?

Bei intakter Haut meist nicht, aber bei Beschädigungen können Partikel eindringen. Allergische Reaktionen sind selten, aber möglich.

Wer überwacht die Sicherheit von Nanomaterialien?

Behörden wie das BfR oder EPA bewerten Risiken. Hersteller müssen Nachweise für die Unbedenklichkeit ihrer Produkte erbringen. Die Kriterien hierfür sowie die derzeitig vorliegenden Erkenntnisse sind allerdings Gegenstand intensiver Diskussionen.