Hippokrates – der Begründer der “modernen” Medizin in Europa

Hippokrates von Kos ist ein Schlüssel zur Verständnis der europäischen Heilkunst. Er gilt als Pionier einer systematischen Krankheitsbetrachtung. Doch aktuelle Forschungen offenbaren überraschende Verbindungen. Eine Studie der Universität Manchester zeigt, dass griechische Heilkundige altes ägyptisches Wissen adaptierten. Dies gilt für chirurgische Techniken und Pflanzenheilverfahren.

Hippokrates‘ revolutionärer Ansatz bleibt unbestritten. Er schuf erstmals ein kohärentes System. Krankheiten wurden nicht mehr als Strafe der Götter gesehen, sondern als natürliche Prozesse. Archäologische Funde belegen, wie seine Lehren durch schriftliche Aufzeichnungen verbreitet wurden. Dies war ein Meilenstein für die Entwicklung der Heilkunde als eigenständige Disziplin.

Die Debatte um seine Originalität ist spannend. Handelt es sich bei seinen Schriften um gesammeltes Wissen oder individuelle Innovationen? Sein Erbe prägt bis heute – von der Betonung klinischer Beobachtung bis zur ethischen Verantwortung von Heilberufen.

Schlüsselerkenntnisse

- Neue Studien belegen ägyptische Einflüsse auf die griechische Heilkunst

- Hippokrates‘ Systematisierung ermöglichte die Ablösung von mystischen Erklärungsmodellen

- Schriftliche Überlieferung revolutionierte den Wissenstransfer in der Antike

- Archäologische Funde stützen die historische Bedeutung des Corpus Hippocraticum

- Sein Erbe prägt bis heute Grundprinzipien moderner medizinischer Ethik

Hippokrates im historischen Kontext

Um Hippokrates’ revolutionäre Bedeutung zu verstehen, ist ein Blick auf die antike griechische Medizin nötig. Vor seiner Zeit entwickelten sich Heilmethoden, die seine Lehren beeinflussten. Doch diese Methoden hatten andere Schwerpunkte.

Die griechische Medizin vor Hippokrates

Im 6. Jahrhundert v. Chr. entstanden die ersten Asklepiadenschulen. Diese verstanden Heilung als Mischung aus Ritualen und praktischen Maßnahmen. Alkmaion von Kroton, ein Anatomie-Pionier, machte bahnbrechende Entdeckungen. Seine Arbeit legte den Grundstein für rationales Denken in der Medizin.

Frische Ärzte dokumentierten Krankheitsverläufe systematisch. Sie nutzten Pflanzenheilmittel und chirurgische Instrumente. Doch Opfergaben an Asklepios, den Gott der Heilkunst, waren noch weit verbreitet. Dieser Dualismus kennzeichnete die vorhippokratische Zeit.

Kos vs. Knidos: Zwei medizinische Schulen

Der Wettstreit zwischen Kos und Knidos zeigte entscheidende Unterschiede:

- Kos (Hippokrates’ Wirkungsstätte): Ganzheitliche Diagnostik, Betonung der Selbstheilungskräfte

- Knidos: Symptomorientierte Behandlung mit standardisierten Therapien

Knidier klassifizierten Krankheiten genau, während Koer nach individuellen Ungleichgewichten suchten. Dieser Konflikt spiegelte sich später in der Humoralpathologie-Entstehung wider, die Kos’ Philosophie fortführte.

Biografische Eckdaten und Legendenbildung

Historisch gesichert ist wenig: Hippokrates wurde um 460 v. Chr. auf Kos geboren. Seine Arztausbildung erfolgte durch seinen Vater. Doch schon antike Autoren wie Galen verklärten ihn zum “vollkommenen Weisen”.

Moderne Forschungen zeigen, dass viele Texte, die ihm zugeschrieben werden, von Schülern stammen. Die Legendenbildung diente dazu, medizinische Autorität zu begründen. Dies beeinflusst bis heute die Rezeption seiner Lehren.

Die hippokratische Medizinphilosophie

Hippokrates revolutionierte die Heilkunst durch einen radikalen Perspektivwechsel. Er sah Krankheiten nicht als Strafe der Götter, sondern als natürliche Prozesse. Dieser Ansatz legte den Grundstein für eine rational-empirische Methode, die bis heute die Medizin prägt.

Abkehr von magisch-religiösen Heilmethoden

Im antiken Griechenland dominierten Tempelmedizin und Opferrituale die Behandlung. Hippokrates lehnte diese Praktiken ab – nicht aus Atheismus, sondern weil er beobachtbare Fakten zur Basis machte. Sein berühmter Ausspruch

“Die Natur ist die beste Ärztin”

verdeutlicht diese Haltung.

Konkret ersetzte er:

- Orakelbefragungen durch Pulsmessungen

- Beschwörungsformeln durch Fiebertagebücher

- Götteramulette durch Diätpläne

Interessanterweise überlebten magische Elemente in der Volksmedizin. Kritiker betonen, dass selbst Hippokrates’ Schriften gelegentlich astrologische Hinweise enthalten.

Naturbeobachtung als Grundprinzip

Die Umweltmedizin spielte eine Schlüsselrolle. Ärzte dokumentierten minutiös, wie Jahreszeiten oder Windrichtungen Epidemien beeinflussten. Eine Tabelle aus dem Corpus Hippocraticum zeigt:

| Jahreszeit | Häufige Krankheiten | Empfohlene Therapie |

|---|---|---|

| Frühling | Atemwegserkrankungen | Aderlass |

| Sommer | Durchfall | Kühlende Diät |

| Herbst | Fieber | Feuchtigkeitsreduktion |

Klima- und Umweltfaktoren in der Diagnostik

Patienten wurden immer im Kontext ihrer Lebensumstände betrachtet. Wohnortlage, Wasserqualität und sogar Beruf beeinflussten die Therapie. Ein Fischer mit Gelenkschmerzen erhielt andere Behandlungen als ein Bergbauer mit denselben Symptomen.

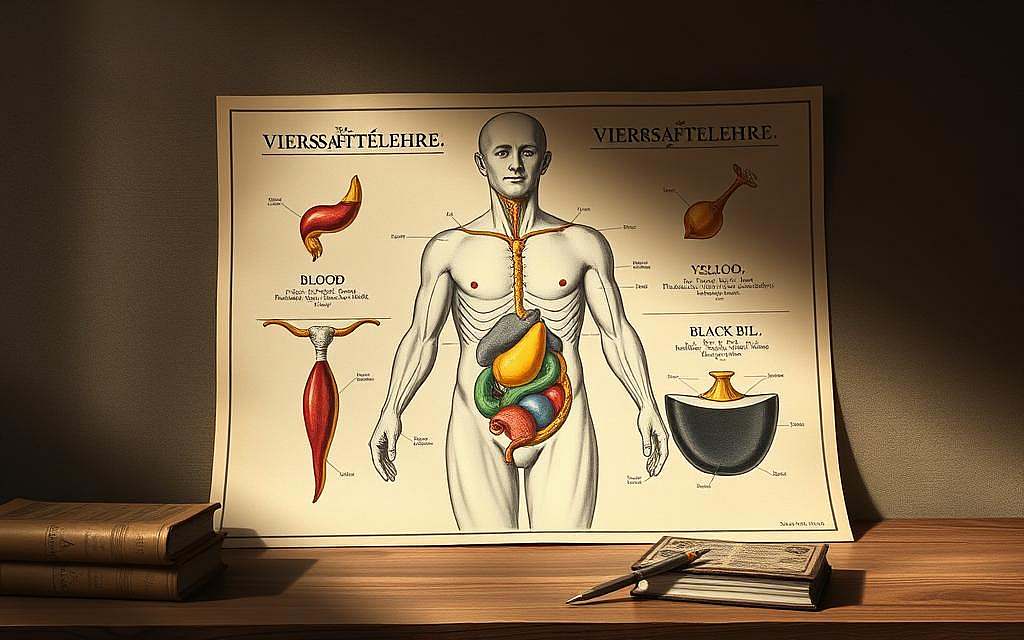

Die Rolle der Körpersäfte

Die Säftebalance galt als Gesundheitsgarant. Hippokrates unterschied vier Flüssigkeiten:

- Blut (luftig und warm)

- Schleim (kalt und feucht)

- Gelbe Galle (feurig und trocken)

- Schwarze Galle (erdig und schwer)

Störungen behandelte man durch Ausleitungen, Fasten oder Kräutermischungen – ein ganzheitliches Konzept, das Körper und Umwelt verknüpfte.

Die Viersäftelehre als zentrales Konzept

Im Zentrum der hippokratischen Medizin liegt ein beeindruckendes System: die Lehre von den vier Körpersäften. Dieses Modell prägte über 2.000 Jahre lang die europäische Heilkunst. Es erklärt Gesundheit als dynamisches Wechselspiel natürlicher Kräfte.

Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle

Die vier Säfte verkörperten nach hippokratischer Vorstellung Grundprinzipien des Lebens:

- Blut (Luft) – Symbol für Vitalität und Wärme

- Schleim (Wasser) – steht für Kälte und Feuchtigkeit

- Gelbe Galle (Feuer) – verantwortlich für Stoffwechselprozesse

- Schwarze Galle (Erde) – reguliert Verdauung und Gemütszustände

Humoralpathologische Zusammenhänge

Jeder Körpersaft wurde bestimmten Organen, Jahreszeiten und Temperamenten zugeordnet. Ein Überschuss an schwarzer Galle galt etwa als Auslöser für Melancholie, während zu viel gelbe Galle zu Cholerikern führen sollte.

Säftegleichgewicht (Eukrasie) vs. Ungleichgewicht (Dyskrasie)

Das Eukrasie-Konzept beschreibt den Idealzustand, bei dem alle Säfte im harmonischen Verhältnis zueinander stehen. Mediziner diagnostizierten Störungen durch:

- Urin- und Stuhluntersuchungen

- Pulsdiagnostik

- Beobachtung der Hautbeschaffenheit

Therapeutische Ansätze der Humoralmedizin

Zur Wiederherstellung des Säftegleichgewichts setzten Ärzte auf zielgerichtete Ausleitungsverfahren. Die Aderlass-Therapie (Phlebotomie) sollte überschüssiges Blut entfernen, während Schröpfköpfe lokale Säfteverschiebungen korrigierten.

Historische Quellen belegen den Einsatz spezieller Instrumente:

| Werkzeug | Anwendung | Risiken |

|---|---|---|

| Lanzetten | Gezielte Blutentnahme | Infektionsgefahr |

| Schröpfgläser | Unterdruckbehandlung | Hämatombildung |

Im Mittelalter entwickelten Ärzte komplexe Phlebotomie-Kalender, die optimale Aderlass-Termine mit Mondphasen verknüpften. Kritiker warnen jedoch vor historischen Fehlanwendungen – manche Patienten verbluteten bei übereifrigen Behandlungen.

Rational-empirische Medizin nach hippokratischem Vorbild

Hippokrates führte eine wissenschaftlich strukturierte Herangehensweise ein, die bis heute die Grundlage der klinischen Diagnostik bildet. Dieser Abschnitt beleuchtet, wie systematische Beobachtung und dokumentierte Fallanalysen magische Praktiken durch evidenzbasierte Methoden ersetzten.

Systematische Krankheitsbeobachtung

Die hippokratische Schule entwickelte standardisierte Protokolle zur Erfassung von Symptomen. Dies war ein Meilenstein der klinischen Dokumentation. Jeder Patient wurde nach festen Kriterien untersucht, die über bloße Beschwerdeerfassung hinausgingen.

Anamnese- und Diagnosetechniken

Vor der Behandlung stand eine detaillierte Befragung:

- Ernährungsgewohnheiten und Lebensumstände

- Krankheitsverlauf in zeitlicher Abfolge

- Körperliche Untersuchung mit Palpation und Auskultation

Besonders diehippokratischen Finger– charakteristische Verdickungen bei chronischen Lungenerkrankungen – dienten als frühes Differenzialdiagnose-Kriterium.

Prognostische Methoden

Anhand von 42 Prognosekriterien bewerteten Ärzte den wahrscheinlichen Krankheitsverlauf. Ein Beispiel aus dem Corpus Hippocraticum:

“Wenn bei Fieber der Urin dick und trüb bleibt, bedeutet dies den Tod am siebten Tag.”

Diese Aussagen basierten auf statistischen Auswertungen von über 3.000 dokumentierten Fällen.

Erste dokumentierte Fallstudien

Die 70 überlieferten Patientenberichte aus Epidauros zeigen erstaunliche Präzision:

| Fallnummer | Diagnose | Behandlungsdauer | Ergebnis |

|---|---|---|---|

| 12 | Pleuritis | 17 Tage | Genesung |

| 34 | Leberabszess | 9 Tage | Tod |

| 58 | Knochenfraktur | 61 Tage | Behinderung |

Die Aufzeichnungen dokumentieren nicht nur medizinische Details, sondern auch ethische Abwägungen bei Schmerzlinderung – etwa den Einsatz von Mohnsaft trotz Suchtrisiko.

Krankheitslehre und Diagnosemethoden

Die hippokratische Medizin revolutionierte die Diagnostik durch systematische Beobachtung und naturwissenschaftliche Herangehensweisen. Im Zentrum stand dabei das Verständnis von Krankheit als Störung natürlicher Prozesse. Dieses Konzept prägt bis heute moderne Therapieansätze.

Die Konzeption von Gesundheit als Gleichgewicht

Das homöostatische Prinzip bildete die Grundlage aller Diagnoseverfahren. Hippokrates sah den menschlichen Körper als geschlossenes System. Seine Stabilität wurde durch vier Säfte gewährleistet. Krankheit entstand seiner Lehre nach durch:

- Überschuss oder Mangel eines Körpersaftes

- Blockaden im Flüssigkeitsaustausch

- Umwelteinflüsse wie Klima oder Ernährung

Ärzte analysierten Hautfarbe, Atemgeruch und Körpertemperatur. Diese Methoden ermöglichten eine frühe Form der Ganzheitsdiagnostik. Sie berücksichtigte organübergreifende Zusammenhänge.

Krisentheorie und kritische Tage

Die kritische Phase von Erkrankungen wurde anhand von Fieberverläufen und Pulsmustern bestimmt. Hippokratische Ärzte dokumentierten minutiös:

| Parameter | Diagnostische Bedeutung | Moderner Vergleich |

|---|---|---|

| Fiebertypus | Vorhersage des Krankheitsverlaufs | Fieberkurven-Analyse |

| Schweißbildung | Entgiftungszeichen | Entzündungsmarker |

| Schlafstörungen | Hinweis auf Säftedysbalance | Neurologische Diagnostik |

Die Bedeutung des 7. Tages

Der siebte Krankheitstag galt als entscheidende Wendemarke. Moderne Studien zeigen erstaunliche Parallelen. Viele bakterielle Infektionen erreichen um diesen Zeitpunkt ihren immunologischen Höhepunkt.

“Am siebten Tage entscheidet sich meistens, ob der Mensch dem Tode verfällt oder zur Gesundheit zurückkehrt.”

Fieberinterpretationen

Die Fieberkurven-Analyse unterschied zwischen heilsamen Entgiftungsprozessen und lebensbedrohlichen Zuständen. Kontinuierliches Fieber deutete man als Kampf der Lebenskraft. Wechselnde Temperaturen wurden als Zeichen innerer Konflikte gedeutet.

Diese Beobachtungstechnik bildet die Basis moderner Infektionsverlaufsstudien. Selbst heutige Notfallmediziner erkennen charakteristische Fiebermuster. Diese wurden bereits im Corpus Hippocraticum beschrieben.

Der hippokratische Eid: Ethische Grundlagen

Über 2000 Jahre lang hat der hippokratische Eid das Ethos der Medizin geprägt. Er definierte erstmals Regeln, die das Vertrauen zwischen Heilern und Patienten schützen sollten. Diese Grundsätze beeinflussen bis heute Berufsordnungen, obwohl nicht alle Teile zeitgemäß geblieben sind.

Inhalt und ethische Maximen

Der Originaltext verbindet praktische Anweisungen mit tiefen philosophischen Idealen. Zwei Elemente stechen hervor: die Betonung der Schweigepflicht und das Verbot bestimmter Eingriffe. Diese Regeln sollten Machtmissbrauch verhindern und die Grenzen ärztlichen Handelns definieren.

Behandlungsverbote und Schweigepflicht

Der Eid untersagte explizit:

- Chirurgische Eingriffe durch Nicht-Spezialisten

- Verabreichung tödlicher Gifte

- Abtreibungen (kontrovers bis heute)

Die Schweigepflicht galt auch gegenüber staatlichen Stellen. Dies war ein revolutionärer Gedanke in antiken Überwachungsstaaten. Heute diskutieren wir in Datenschutzdebatten über die Aktualität dieses Prinzips.

Verhältnis zwischen Arzt und Patient

Der Eid betont die Fürsorgepflicht unabhängig vom sozialen Status oder der Zahlungsfähigkeit. Ein Satz prägte besonders die medizinische Ethik: “Ich werde die Kranken vor Schaden bewahren und vor Unrecht bewahren.”

“Was ich bei der Behandlung sehe oder höre, werde ich verschweigen, als handle es sich um ein Geheimnis.”

Modernisierte Versionen des Eides

Das Genfer Gelöbnis von 1948 aktualisierte die Grundsätze für das 20. Jahrhundert. Wichtige Änderungen:

| Originaltext (4. Jh. v. Chr.) | Genfer Fassung (2022) |

|---|---|

| Abtreibungsverbot | Betont Patientenautonomie |

| Schülerbindung an Lehrer | Kollegiale Zusammenarbeit |

| Götteranrufung | Wissenschaftliche Methode |

Kritiker warnen vor den Gefahren der Anpassung. In der NS-Zeit wurden abgewandelte Eide zur Rechtfertigung von Menschenversuchen missbraucht. Heute debattieren Ärzteverbände über digitale Schweigepflicht bei Telemedizin und KI-Diagnosen.

Das Corpus Hippocraticum

Das Corpus Hippocraticum besteht aus über 60 antiken Medizintexten, geschrieben zwischen dem 5. Jahrhundert v. Chr. und dem 2. Jahrhundert n. Chr. Es zeigt, dass die Autorschaft nicht einheitlich war. Vielmehr spiegeln diese Schriften das Wissen mehrerer Generationen griechischer Ärzte wider. Die handschriftliche Überlieferung begann im Byzantinischen Reich, wo Mönche Schlüsselwerke wie “Über die Frauenkrankheiten” abschrieben und kommentierten.

Ein Beispiel für methodische Vielfalt findet sich in gynäkologischen Abhandlungen. Hier verbinden sich präzise Beobachtungen von Gebärmutterverlagerungen mit Ernährungsratschlägen und Beschreibungen chirurgischer Instrumente. Galenische Kommentare aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. verbanden hippokratische Prinzipien mit römischem Medizinwissen.

Moderne Projekte wie das “Hippocrates Digital Corpus” erschließen die antiken Texte durch 3D-Rekonstruktionen und Textvergleiche. Forscher nutzen multispektrale Fotografie, um verlorene Passagen in palimpsestierten Handschriften wieder sichtbar zu machen. Diese Technologien offenbaren, wie byzantinische Kopisten ältere Werke aktualisierten.

Die Lektüre des Corpus offenbart: Hippokratische Medizin war kein starres Dogma, sondern ein lebendiger Diskurs. Von der Krisentheorie bis zur Ethik des Arztberufs bieten diese Texte Grundlagen, die bis heute in der evidenzbasierten Medizin debattiert werden. Ihre Überlieferungsgeschichte zeigt, dass medizinischer Fortschritt durch Dialog zwischen Epochen entsteht.

FAQ

Welche Rolle spielte ägyptisches Wissen in der hippokratischen Medizin?

Die Manchester-Studie zeigt, dass griechische Ärzte ägyptisches Heilwissen integrierten. Hippokrates systematisierte dieses Wissen durch rational-empirische Methoden. Er schuf so eine wissenschaftliche Medizin, die magische Praktiken durch Naturbeobachtung ersetzte.

Was unterscheidet die medizinischen Schulen von Kos und Knidos?

Die Schule von Kos (ganzheitlich-humoralmedizinisch) betonte Umweltfaktoren und Körperbalance. Knidos arbeitete symptomorientiert. Dieser Konflikt prägte die Entwicklung diagnostischer Methoden, etwa durch Alkmaions anatomische Studien vor Hippokrates.

Wie revolutionär war Hippokrates’ ökologisches Gesundheitsmodell?

Hippokrates verknüpfte Wettereinflüsse und Jahreszeiten systematisch mit Krankheitsverläufen. Seine Säftelehre interpretierte Gesundheit als dynamisches Gleichgewicht zwischen Körpersäften und Umwelt. Dies ist ein Vorläufer moderner ökologischer Medizinansätze.

Welche Risiken bargen Therapiemethoden der Viersäftelehre?

Exzessiver Aderlass mit Bronzemessern oder Schröpfköpfen führte oft zu lebensbedrohlichem Blutverlust. Mittelalterliche Ärzte missdeuteten hippokratische Dosierungsangaben. Dies führte bis ins 19. Jahrhundert zu gefährlichen Fehlanwendungen.

Wie wissenschaftlich waren hippokratische Patientendokumentationen?

Die 70 überlieferten Fälle aus Epidauros zeigen standardisierte Symptomprotokolle. Bei Lungenerkrankungen wurde bereits Differentialdiagnostik betrieben. Differenzierte Beschreibungen von Atemgeräuschen und Auswurf charakterisierten verschiedene Krankheitsbilder.

Was besagt die hippokratische Krisentheorie?

Diese Theorie postulierte kritische Krankheitstage für Prognosen. Der 7-Tage-Rhythmus kombinierte numerologische Tradition mit biologischer Beobachtung, etwa bei Fieberverläufen.

Wie wurde der hippokratische Eid in der NS-Zeit pervertiert?

Nationalsozialistische Ärzte missbrauchten das Nichtschadensprinzip für Eugenik-Programme. Fallbeispiele zeigen, wie rassenhygienische Ideologie mit selektiver Interpretation hippokratischer Ethik legitimiert wurde.

Welche Rolle spielten byzantinische Mönche für das Corpus Hippocraticum?

Byzantinische Klöster bewahrten antike Handschriften wie die Gynäkologie-Schrift “Über die Frauenkrankheiten”. Ihre Abschriften ermöglichten die Rezeption hippokratischen Wissens im arabischen Raum und später in Europa.

Wie erforschen digitale Technologien das Corpus Hippocraticum?

Projekte wie die digitale Paläographie analysieren Schreibstile zur Datierung von Texten. Künstliche Intelligenz entschlüsselt antike Abkürzungen und rekonstruiert beschädigte Stellen in Papyri.

Warum bleibt Hippokrates’ Beitrag trotz älterer Wurzeln revolutionär?

Obwohl griechische Ärzte vor ihm anatomische Studien (z.B. Alkmaion) betrieben, systematisierte Hippokrates erstmals Diagnostik, Therapie und Ethik zu einem geschlossenen Medizinsystem. Dies war Grundlage aller europäischen Arztausbildung bis ins 18. Jahrhundert.