Ist die Evolutionstheorie falsch? Eine Analyse der stärksten Gegenargumente

Evolution oder Intelligenz? Warum Materie allein keine Information erzeugt und Information geistigen Ursprung braucht

Die Evolutionstheorie, ein zentrales Konzept in der Biologie, beschreibt die Veränderung von Lebewesen über die Zeit. Trotz weitreichender Akzeptanz existieren Kritiker, die die Theorie in Frage stellen.

Ein wesentlicher Aspekt in dieser Debatte ist die Informationstheorie, die sich mit der Entstehung und Übertragung von Informationen auseinandersetzt. Die Bildung neuartiger Organe oder Strukturen, essentiell für die Makroevolution, wurde noch nie beobachtet und bleibt unbelegt.

Die Frage, ob die Evolutionstheorie falsch ist, verknüpft sich eng mit der Erklärung der Entstehung des Lebens. Die Informationstheorie bietet eine alternative Perspektive, indem sie die Rolle von Code und Informationsquelle bei der Entstehung von Leben hervorhebt.

Wichtige Erkenntnisse

- Die Evolutionstheorie ist umstritten.

- Die Informationstheorie bietet eine alternative Erklärung.

- Makroevolutionäre Veränderungen sind unbelegt.

- Die Rolle von Code und Informationsquelle ist wichtig.

- Die Entstehung des Lebens bleibt ein Rätsel.

1. Einleitung: Die Evolutionstheorie im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Weltanschauung

Die Evolutionstheorie gilt seit über 160 Jahren als eines der zentralen Erklärungsmodelle für die Entstehung und Entwicklung des Lebens. Seit Charles Darwins On the Origin of Species (1859) hat sie einen dominierenden Einfluss auf Biologie, Anthropologie und Philosophie ausgeübt.

Dennoch ist sie bis heute Gegenstand intensiver Kontroversen. Während ein Großteil der naturwissenschaftlichen Gemeinschaft die Evolution als grundlegendes Paradigma biologischer Vielfalt betrachtet, verweisen zahlreiche Wissenschaftler, Philosophen und Theologen auf schwerwiegende theoretische, empirische und erkenntnistheoretische Lücken.

Die hier analysierten Argumente stammen aus interdisziplinären Bereichen wie Informationstheorie, Biologie, Geologie, Kosmologie, Philosophie und Theologie. Sie teilen eine gemeinsame Grundannahme: dass der Ursprung von Information, Leben und Bewusstsein nicht hinreichend durch rein materialistische oder zufallsbasierte Prozesse erklärt werden kann.

Vielmehr scheint die Realität in ihren fundamentalen Strukturen auf Prinzipien hinzudeuten, die geistige, planvolle und zielgerichtete Komponenten enthalten.

Das Ziel dieser Analyse besteht nicht darin, die Evolutionstheorie in Gänze zu widerlegen, sondern ihre erkenntnistheoretischen Grenzen und inneren Widersprüche aufzuzeigen. Dabei wird ein neutral-wissenschaftlicher Zugang gewählt, der philosophische und spirituelle Dimensionen gleichwertig berücksichtigt – in der Überzeugung, dass Wissenschaft selbst ein Produkt geistiger Erkenntnisfähigkeit ist und somit nie vollständig außerhalb des Geistigen stehen kann.

2. Die Evolutionstheorie unter kritischer Betrachtung

Die Evolutionstheorie, einst als revolutionäre Erklärung für die Vielfalt des Lebens auf der Erde gefeiert, steht heute unter intensiver wissenschaftlicher Kritik. Diese Kritik umfasst sowohl methodische Einwände als auch empirische Widersprüche, die die Gültigkeit der Theorie in Frage stellen.

Grundlagen der Evolutionstheorie nach Darwin

Charles Darwins Theorie der Evolution durch natürliche Selektion basiert auf der Annahme, dass Arten durch spontane Variationen und Selektionsprozesse entstehen und sich entwickeln. Gemäß Darwins Lehre sollen Lebewesen in ihrer biologischen Geschichte durch spontane Ereignisse in ihrem genetischen Apparat gänzlich neue, vorher nicht vorhandene komplexe Baupläne, Organe und Funktionen hervorbringen können.

Wissenschaftliche Kritik im 21. Jahrhundert

Im 21. Jahrhundert hat die Kritik an der Evolutionstheorie zugenommen. Wissenschaftler führen sowohl methodische Einwände als auch empirische Widersprüche gegen die Theorie ins Feld.

Methodische Einwände

Einige Kritiker argumentieren, dass die Methodik der Evolutionsforschung fehlerhaft sei. Sie behaupten, dass die verwendeten Methoden nicht geeignet sind, die Komplexität der Lebensformen zu erklären.

Empirische Widersprüche

Empirische Widersprüche beziehen sich auf die Diskrepanz zwischen den Vorhersagen der Evolutionstheorie und den tatsächlichen Beobachtungen in der Natur. Einige Beispiele hierfür sind das Fehlen von Übergangsformen im Fossilbericht und die Komplexität biologischer Systeme.

| Kritikpunkt | Beschreibung |

|---|---|

| Methodische Einwände | Fehlerhafte Methodik in der Evolutionsforschung |

| Empirische Widersprüche | Diskrepanz zwischen Theorie und Beobachtung |

Wie der Wissenschaftsphilosoph Thomas Kuhn einst bemerkte: “Die Entscheidung, ein Paradigma abzulehnen, ist immer gleichzeitig die Entscheidung, ein anderes Paradigma zu akzeptieren.” Diese Aussage unterstreicht die Notwendigkeit, alternative Erklärungsmodelle für die Entstehung und Vielfalt des Lebens zu betrachten.

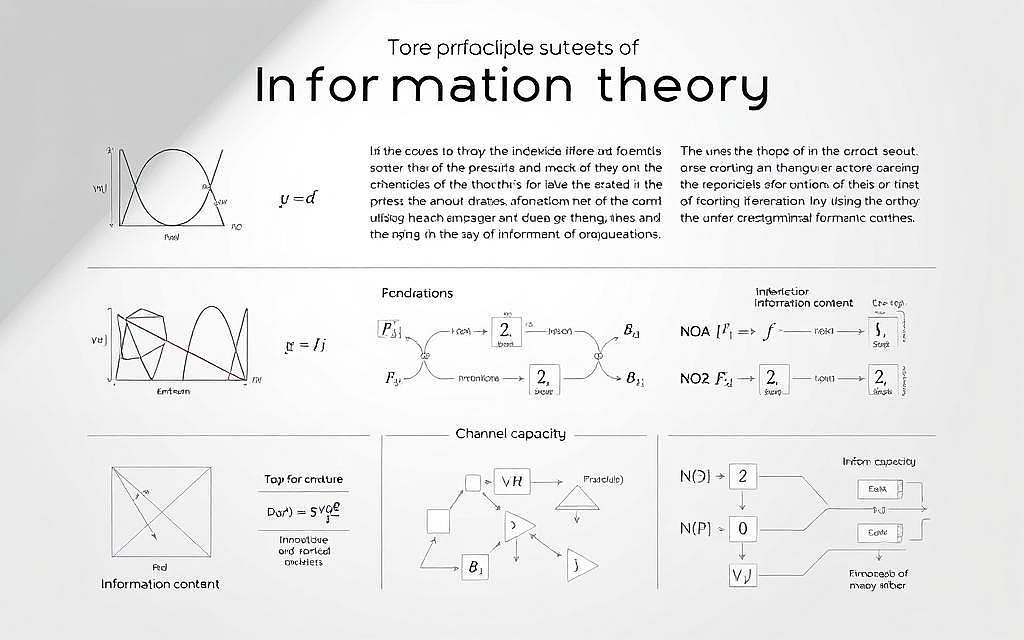

3. Informationstheorie, Code, Sender, Informationsquelle und geistiger Urheber

Die Entstehung komplexer biologischer Informationen erfordert ein Verständnis der Informationstheorie. Diese Theorie enthüllt fundamentale Aspekte der Struktur und Übertragung biologischer Informationen.

Information als nicht-materielle Größe

Information repräsentiert eine nicht-materielle Größe, die in biologischen Prozessen eine zentrale Rolle spielt. Sie ist eng mit der Organisation und Funktionalität lebender Organismen verbunden.

Die Notwendigkeit eines intelligenten Senders

Ein intelligentes Sendersystem ist für die Übertragung komplexer biologischer Informationen unerlässlich. Ohne solch ein System kann die erforderliche Komplexität und Spezifität nicht erklärt werden.

Kein Code ohne Codierer

Ein Code, ein System von Regeln oder Zeichen zur Darstellung und Übertragung von Informationen, setzt die Existenz eines Codierers voraus. Dieser Codierer erstellt und verwendet den Code.

Keine Information ohne geistigen Urheber

Die Existenz von Information ist eng mit einem geistigen Urheber verbunden. Ohne einen solchen Urheber kann die Entstehung komplexer und sinnvoller Informationen nicht erklärt werden.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aspekte der Informationstheorie in Bezug auf biologische Systeme zusammen:

| Konzept | Beschreibung | Beziehung zu biologischen Systemen |

|---|---|---|

| Information | Nicht-materielle Größe, die Organisation und Funktion bestimmt | Grundlage für die Komplexität lebender Organismen |

| Code | System von Regeln oder Zeichen zur Informationsdarstellung | Genetischer Code als Grundlage der Vererbung |

| Sender | Intelligente Entität, die Informationen überträgt | Notwendigkeit eines intelligenten Designs für komplexe biologische Systeme |

4. Information als geistige Größe – Warum Leben nicht aus Zufall entstehen kann

Einer der zentralen Kritikpunkte an der Evolutionstheorie beruht auf der Informationstheorie, insbesondere auf der These, dass es keine Information ohne geistige Quelle geben kann. Information – verstanden als strukturierte Bedeutung, die über zufällige Anordnung hinausgeht – setzt notwendigerweise einen Sender, Code und Empfänger voraus.

Nach den Prinzipien der Informationstheorie existieren fünf hierarchische Ebenen:

- Statistik (Zeichenhäufigkeit und Signalstruktur),

- Syntax (Regeln der Zeichenverknüpfung),

- Semantik (Bedeutung des Inhalts),

- Pragmatik (Handlungsbezug der Information) und

- Apobetik (Ziel und Wirkung der Information).

Kein rein materieller oder zufälliger Prozess kann diese fünf Ebenen vollständig hervorbringen, da Bedeutung und Zielgerichtetheit nicht aus physikalischen Wechselwirkungen resultieren, sondern aus einem bewussten Willensakt.

5. Die sechs Prinzipien der Information und ihre Konsequenzen für die Ursprungsfrage

Die in der Informationstheorie formulierten Grundsätze, wie sie von Kritikern der Evolution herangezogen werden, bilden einen zentralen Pfeiler der Argumentation gegen ein zufallsbasiertes Lebensmodell. Sie lauten:

- Es gibt keine Information ohne Code.

- Es gibt keinen Code ohne freie willentliche Vereinbarung.

- Es gibt keine Information ohne Sender.

- Es gibt keine Informationskette ohne einen geistigen Urheber.

- Information ist wesensmäßig eine geistige, nicht-materielle Größe.

- Es gibt keine Information ohne Wille.

Diese Prinzipien beschreiben Information als eine nicht-materielle Entität, die zwar in materiellen Strukturen (z. B. DNA, Sprache, Datenträgern) manifestiert, aber nicht aus ihnen hervorgeht. Materie ist demnach Träger, nicht Ursprung der Information.

Diese Sichtweise widerspricht der gängigen materialistischen Annahme, dass Bewusstsein und Geist emergente Phänomene biologischer Evolution seien. Wenn Information jedoch geistiger Natur ist, dann existiert Geist vor und unabhängig von der Materie. Dies führt zu einer Umkehrung des evolutiven Paradigmas: Nicht Geist ist Produkt der Materie, sondern Materie Ausdruck des Geistes.

Philosophisch betrachtet eröffnet sich hier ein erkenntnistheoretischer Übergang von einem naturalistischen Weltbild zu einem informationell-dualistischen oder idealistischen Modell. Während der Naturalismus behauptet, alles Sein lasse sich auf physikalische Prozesse reduzieren, argumentiert die informationstheoretische Perspektive, dass solche Prozesse selbst Ausdruck geistiger Ordnung sind.

Diese Ordnung zeigt sich in der Regelhaftigkeit, Wiederholbarkeit und Zielgerichtetheit biologischer Abläufe. So folgt etwa die Proteinsynthese einem festgelegten Algorithmus, dessen logische Struktur nicht aus der chemischen Natur der Moleküle selbst erklärbar ist. Es handelt sich um einen funktionalen Zusammenhang, der analog zu einem Programm Ziel und Funktion voraussetzt.

Damit wird die Kernfrage der Evolutionsdebatte erkenntnistheoretisch neu formuliert:

Kann ein System, das auf Bedeutung, Zielorientierung und Regelstruktur beruht, aus einem Prozess hervorgehen, der per Definition blind, zufällig und ohne Ziel verläuft?

Die Antwort vieler informations- und erkenntnistheoretischer Ansätze lautet: Nein. Das Auftreten von Bedeutung ist stets Ausdruck einer intentionalen Instanz, die auf Zielgerichtetheit beruht – ein Prinzip, das sowohl in Sprache als auch in Genetik beobachtbar ist.

Die Informationstheorie, durch ihre sechs Prinzipien, liefert einen wesentlichen Beitrag zur Deutung des Ursprungs des Lebens. Diese Prinzipien bilden einen umfassenden Rahmen, um die Komplexität der Informationsentstehung zu erfassen.

Statistik, Syntax und Semantik

Die ersten drei Prinzipien – Statistik, Syntax und Semantik – bilden die Grundlage für das Verständnis von Information. Statistik bezieht sich auf die Häufigkeit und Verteilung von Informationen. Syntax beschreibt die Struktur und Anordnung von Informationen, während Semantik die Bedeutung von Informationen betrifft.

Diese drei Prinzipien sind eng miteinander verknüpft und ermöglichen es, Informationen zu kodieren, zu übertragen und zu dekodieren.

Pragmatik, Apobetik und ihre Bedeutung für die Ursprungsfrage

Die Pragmatik befasst sich mit der praktischen Anwendung von Informationen, während die Apobetik die Zielgerichtetheit von Informationen untersucht. Pragmatik und Apobetik sind entscheidend für das Verständnis, wie Informationen in einem bestimmten Kontext wirken und welche Ziele sie verfolgen.

Zielgerichtetheit von Information

Die Zielgerichtetheit ist ein entscheidendes Merkmal von Informationen. Sie impliziert, dass Informationen nicht zufällig entstehen, sondern einem bestimmten Zweck dienen. Dieses Prinzip wirft Fragen bezüglich des Ursprungs von Informationen auf: Wenn Informationen zielgerichtet sind, wer oder was bestimmt dann ihre Richtung?

Die sechs Prinzipien der Information liefern wichtige Erkenntnisse für die Diskussion um den Ursprung des Lebens. Durch das Verständnis dieser Prinzipien können wir besser nachvollziehen, wie komplex und vielschichtig die Entstehung von Informationen ist.

6. Das Problem der Abiogenese: Kann Leben aus Unbelebtem entstehen?

Der Ursprung des Lebens bleibt eines der größten ungelösten Rätsel der Wissenschaft. Die sogenannte Abiogenese-Hypothese – also die Entstehung lebender Systeme aus unbelebter Materie – versucht zu erklären, wie aus anorganischen Molekülen die ersten selbstreplizierenden Organismen hervorgegangen sein könnten.

Wissenschaftliche Experimente zur Abiogenese

Trotz jahrzehntelanger Forschung existiert jedoch kein experimenteller Nachweis, dass komplexe, informationsverarbeitende Systeme spontan entstehen können.

Die chemische Evolutionstheorie geht davon aus, dass sich unter geeigneten Bedingungen – etwa in einer „Ursuppe“ aus organischen Verbindungen – Aminosäuren, Nukleotide und schließlich Makromoleküle wie Proteine oder RNA gebildet haben.

Miller-Urey-Experiment und seine Grenzen

Das berühmte Miller-Urey-Experiment (1953) konnte tatsächlich einfache Aminosäuren erzeugen, jedoch nur unter künstlich festgelegten, stark reduzierenden Bedingungen, die in der frühen Erdatmosphäre kaum existierten. Vor allem aber entsteht hier keine funktionale Information – die Moleküle sind zufällig verteilt, ohne codierte Bedeutung oder biologische Funktion.

Das Kernproblem der Abiogenese besteht somit nicht in der chemischen Synthese einzelner organischer Bausteine, sondern in der Organisation dieser Bausteine zu einem funktionalen, informationsverarbeitenden System.

Die Bildung einer selbstreplizierenden Zelle erfordert ein präzises Zusammenspiel von DNA, RNA, Proteinen, Lipiden und Membranstrukturen – ein System, das nur funktioniert, wenn alle Komponenten gleichzeitig vorhanden und korrekt integriert sind.

Dieses Prinzip gegenseitiger Abhängigkeit führt zur bekannten Problematik der Zirkularität biologischer Systeme: DNA benötigt Proteine, um gelesen und kopiert zu werden, aber Proteine können nur auf Basis von DNA hergestellt werden. Es existiert also kein plausibler „Zwischenzustand“, der durch Zufall oder schrittweise Mutation entstehen könnte.

Biochemisch betrachtet zeigen sich damit Grenzen der reduktionistischen Erklärungskraft. Die Selbstorganisation komplexer Systeme ohne vorherige Information ist bis heute empirisch unbelegt. Jede bekannte Form von Informationstransfer – ob in Sprache, Technik oder Biologie – setzt eine vorherige Semantik und Syntax voraus.

Diese Tatsache führt zu einer erkenntnistheoretischen Konsequenz: Wenn Leben Information verarbeitet, dann kann es nicht aus reiner Materie entstehen, sondern muss eine geistige Dimension seiner Ursache in sich tragen.

Mathematische Wahrscheinlichkeiten gegen zufällige Entstehung

Die Wahrscheinlichkeit für die zufällige Entstehung komplexer biologischer Strukturen ist extrem niedrig. Dies wirft die Frage auf, ob die Entstehung des Lebens auf der Erde tatsächlich durch Zufall erklärt werden kann.

Das Prinzip “Leben kommt nur aus Leben” (Vivum ex vivo)

Das Prinzip “Leben kommt nur aus Leben” stellt die spontane Entstehung von Leben aus unbelebter Materie in Frage. Es basiert auf der Beobachtung, dass in allen bekannten biologischen Prozessen Leben nur aus bereits existierendem Leben entsteht.

Wichtige Argumente gegen die Abiogenese umfassen:

- Die extrem geringe Wahrscheinlichkeit der zufälligen Entstehung komplexer biologischer Moleküle.

- Die Komplexität der einfachsten lebenden Zellen, die nicht durch einfache chemische Reaktionen erklärt werden kann.

- Die Notwendigkeit einer Informationsquelle für die genetische Information, die in allen lebenden Organismen vorhanden ist.

7. Irreduzible Komplexität – Wenn biologische Systeme nicht reduzierbar sind

Der Begriff der irreduziblen Komplexität, ursprünglich von Michael Behe geprägt, beschreibt biologische Systeme, die aus mehreren miteinander verbundenen Komponenten bestehen, von denen keine einzelne entfernt werden kann, ohne dass die Funktion des Gesamtsystems verloren geht.

Beispiele hierfür sind das Bakterien-Flagellum (ein rotierender Antrieb aus über 40 Proteinen), das Blutgerinnungssystem, der Zellkerntransport oder die Fotosynthese. In all diesen Fällen ist die Funktion nur dann gegeben, wenn alle Teile gleichzeitig vorhanden und korrekt zusammengesetzt sind.

Definition und Beispiele nichtreduzierbarer Komplexität

Irreduzible Komplexität beschreibt Systeme, deren Funktionstüchtigkeit von der gleichzeitigen Anwesenheit aller ihrer Komponenten abhängt. Fällt auch nur eine Komponente aus, verliert das System seine Funktionsfähigkeit.

Zwei prominente Beispiele für solche Systeme sind der bakterielle Flagellenmotor und die Blutgerinnungskaskade.

Bakterieller Flagellenmotor

Der bakterielle Flagellenmotor ist ein komplexes System, das Bakterien die Bewegung ermöglicht. Es besteht aus mehreren Proteinen, die zusammenarbeiten müssen, damit der Motor funktioniert. Ohne eine dieser Komponenten wäre der Motor nicht funktionsfähig.

Blutgerinnungskaskade

Die Blutgerinnungskaskade ist ein weiteres Beispiel für ein irreduzibel komplexes System. Sie ist entscheidend für die Blutstillung nach einer Verletzung und umfasst eine Reihe von Proteinen, die in einer bestimmten Reihenfolge aktiviert werden müssen.

Das Versagen gradueller Evolutionsmechanismen

Die Existenz solcher komplexen Systeme stellt die Theorie der graduellen Evolution vor Herausforderungen. Graduelle Evolution setzt voraus, dass komplexe Strukturen schrittweise aus einfacheren Vorgängern entstehen. Bei irreduzibel komplexen Systemen ist dies jedoch nicht möglich, da sie nur in ihrer vollständigen Form funktionsfähig sind.

Die Evolutionsmechanismen – Mutation und natürliche Selektion – können solche Strukturen jedoch nur schrittweise erklären. Eine Zwischenstufe, die keine Funktion besitzt, bietet keinen Selektionsvorteil und kann daher nicht erhalten oder optimiert werden. Das bedeutet: Strukturen, deren Funktion nur in der Gesamtheit existiert, entziehen sich der Logik gradueller Evolution.

Darüber hinaus stellt die molekulare Biologie fest, dass viele Systeme mehrfach verschachtelte Steuerungsebenen enthalten – regulatorische Netzwerke, Signalwege, Rückkopplungsmechanismen –, die in sich kohärente Programmstrukturen aufweisen. Diese Programme wirken wie algorithmische Abläufe, die nur durch ein bewusst geplantes Systemdesign erklärbar sind.

Philosophisch gesehen verweist das Konzept der irreduziblen Komplexität auf eine teleologische Dimension der Natur – also auf eine Zielgerichtetheit, die im Aufbau der Systeme selbst angelegt ist.

Diese Teleologie steht im Gegensatz zur teleonomischen Interpretation der Evolution, nach der nur scheinbare Zielgerichtetheit durch zufällige Variation und Selektion entsteht.

Die empirische Beobachtung, dass biologische Systeme eine zweckhafte Funktionalität zeigen, ist daher nicht einfach als Illusion erklärbar. Vielmehr weist sie auf eine immanente Ordnung hin, die über blinden Zufall hinausgeht.

In diesem Sinne kann Irreduzible Komplexität als biologisches Korrelat geistiger Strukturprinzipien verstanden werden – als Ausdruck eines Informationsgebers, der Planung und Zielorientierung in die Materie eingeschrieben hat.

8. Der Fossilbericht: Fehlen von Übergangsformen

Fossilien, Übergangsformen und die Stasis im Fossilbericht

Ein weiterer zentraler Prüfstein der Evolutionstheorie ist der Fossilienbestand. Nach Darwin sollte die Naturgeschichte eine Fülle von Übergangsformen zeigen, also Organismen, die Zwischenstufen in der Entwicklung neuer Arten repräsentieren. Doch die empirischen Funde zeichnen ein anderes Bild.

Statt gradueller Übergänge zeigt der Fossilbericht vor allem zwei Merkmale: Stasis und plötzliche Erscheinung. Arten treten in den Schichten geologisch „explosiv“ auf, bleiben über Millionen Jahre morphologisch weitgehend unverändert und verschwinden dann abrupt. Diese Beobachtung widerspricht dem kontinuierlichen Veränderungsmodell der klassischen Evolutionstheorie.

Das Phänomen der Stasis in fossilen Arten

Ein weiteres Phänomen im Fossilbericht ist die Stasis, die langfristige Stabilität von Arten über Millionen von Jahren. Viele fossile Arten zeigen über lange Zeiträume kaum Veränderungen.

Lebende Fossilien als Herausforderung

Lebende Fossilien wie der Quastenflosser oder das Pferdeshoe-Krabben sind Beispiele für Arten, die seit Millionen von Jahren nahezu unverändert geblieben sind. Diese Tatsache stellt die Vorstellung von kontinuierlicher Evolution in Frage.

Polystrate Fossilien und schnelle Versteinerung

Polystrate Fossilien, die sich über mehrere Gesteinsschichten erstrecken, deuten auf schnelle Versteinerung hin. Dies widerspricht der Annahme einer langsamen und graduellen Ablagerung von Sedimenten.

Die genannten Punkte verdeutlichen, dass der Fossilbericht komplexer ist, als oft angenommen. Die Fossilien liefern wichtige Hinweise, die bei der Diskussion um die Evolutionstheorie berücksichtigt werden müssen.

- Fehlen von Übergangsformen

- Stasis in fossilen Arten

- Lebende Fossilien

- Polystrate Fossilien

Diese Aspekte des Fossilberichts bieten eine Grundlage für weitere Forschungen und Diskussionen.

Darwin selbst war sich dieser Problematik bewusst und schrieb in Origin of Species, dass die fehlenden Übergangsformen „das gravierendste Argument gegen meine Theorie“ seien. Spätere Fossilfunde haben diese Lücken nicht geschlossen, sondern bestätigt, dass die meisten Taxa in ihrer voll ausgebildeten Form erscheinen.

Beispiele sind die sogenannten lebenden Fossilien (z. B. Quastenflosser, Pfeilschwanzkrebse oder Ginkgo), die über geologische Zeiträume hinweg nahezu unverändert geblieben sind. Auch die Kambrische Explosion – das plötzliche Auftreten fast aller Tierstämme innerhalb weniger geologischer Millionenjahre – stellt eine fundamentale Herausforderung dar.

Das Fehlen kontinuierlicher Übergänge lässt sich nicht einfach durch unvollständige Fossilbildung erklären. Vielmehr deutet die systematische Struktur der Funde auf eine diskontinuierliche, sprunghafte Entstehung von Formen hin – ein Muster, das eher zu einem modellhaft-geordneten Entstehungsprozess passt als zu zufälligen Mutationsketten.

Diese empirische Diskontinuität führt zu einer erkenntnistheoretischen Frage: Ist die Geschichte des Lebens tatsächlich das Produkt blinder Evolution, oder manifestiert sich darin ein Prinzip der Gestaltbildung, das auf übergeordneter Information beruht?

Die Analyse des Fossilberichts offenbart eine bemerkenswerte Lücke in Bezug auf Übergangsformen zwischen verschiedenen Arten. Der Fossilbericht, ein Schlüsselaspekt in der Evolutionstheorie, dokumentiert die Geschichte des Lebens auf der Erde.

9. Die Kambrische Explosion und das Rätsel plötzlicher Artenvielfalt

Zeitlicher Rahmen und Bedeutung

Die Kambrische Explosion, die vor etwa 540 Millionen Jahren stattfand, markiert einen der dramatischsten Übergänge in der Geschichte des Lebens. Innerhalb eines geologisch extrem kurzen Zeitraums – schätzungsweise 10 bis 20 Millionen Jahre – erscheinen nahezu alle heute bekannten Tierstämme (phyla) abrupt im Fossilbericht.

Widerspruch zum graduellen Evolutionsmodell

Diese plötzliche Vielfalt komplexer Lebensformen ohne erkennbare Vorläufer widerspricht der Erwartung gradueller Evolution. Weder existieren nachweisbare Übergangsformen, noch zeigen die kambrischen Arten eine schrittweise Steigerung anatomischer Komplexität. Vielmehr treten hochentwickelte Strukturen – wie Augen, Gliedmaßen, Nervensysteme – in nahezu vollständiger Form auf.

Aus Sicht der Evolutionsbiologie versucht man dieses Phänomen durch ökologische und genetische Faktoren zu erklären: Veränderungen des Sauerstoffgehalts, neue Nahrungsnetze, genetische Innovationen (z. B. Hox-Gene).

Doch auch diese Modelle setzen bereits ein funktionierendes genetisches und zelluläres System voraus – die eigentliche Frage nach dem Ursprung dieser genetischen Information bleibt unbeantwortet.

Fehlende Vorläufer komplexer Baupläne

Ein weiteres Problem für die Evolutionstheorie ist das Fehlen von Vorläufern für die komplexen Baupläne, die während der Kambrischen Explosion erschienen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der Kambrischen Explosion:

| Aspekt | Beschreibung |

|---|---|

| Zeitraum | ca. 541 Millionen Jahre |

| Dauer | ca. 20 Millionen Jahre |

| Entstehung | Plötzliches Auftreten komplexer Lebensformen |

Philosophisch betrachtet ist die Kambrische Explosion ein Paradebeispiel für das Spannungsfeld zwischen empirischer Beobachtung und theoretischer Interpretation. Sie zeigt, dass Naturgeschichte nicht notwendigerweise linear, sondern diskret und sprunghaft verläuft – ein Muster, das in vielen Systemen der Natur (etwa Quantenprozessen, Phasenübergängen, neuronalen Zuständen) wiederkehrt.

Diese Sprunghaftigkeit lässt sich auch als Hinweis auf gestaltbildende Prinzipien verstehen – auf eine Natur, die nicht allein durch zufällige Variation, sondern durch Ordnungsgesetze des Geistes geprägt ist. Der Übergang vom unbelebten zur belebten Welt, vom einfachen Molekül zur bewussten Lebensform, erscheint so nicht als Zufall, sondern als Ausdruck einer tieferliegenden, geistig informierten Dynamik.

10. Genetische Information und das Problem der Informationsentstehung

Einer der stärksten Kritikpunkte an der Evolutionstheorie betrifft das Phänomen der biologischen Information.

DNA, RNA und Proteine enthalten nicht nur chemische Strukturen, sondern codierte Bedeutungsinhalte. Diese Information liegt in Form von Symbolen – Nukleotidsequenzen – vor, die nach festen syntaktischen und semantischen Regeln gelesen und interpretiert werden.

Hier stellt sich die fundamentale Frage: Wie entsteht Information ohne geistigen Ursprung?

In der Informationstheorie gilt: Jede Information setzt einen Sender, ein Symbolsystem, eine Semantik und eine Zielorientierung voraus.

Diese Prinzipien lassen sich auf biologische Systeme übertragen:

- Statistische Ebene: Häufigkeit von Nukleotidbasen

- Syntaktische Ebene: Struktur des genetischen Codes

- Semantische Ebene: Bedeutung der Basensequenzen

- Pragmatische Ebene: Umsetzung in biologische Funktion

- Apobetische Ebene: Zielgerichtetes Resultat (z. B. Zellfunktion, Entwicklung)

Diese fünf Ebenen der Information zeigen, dass biologische Daten nicht bloß chemische Muster sind, sondern ein intelligentes Kodierungssystem darstellen. Wäre DNA nur eine zufällige Molekülkette, ließe sich ihre Syntax und Semantik nicht erklären.

Denn Zufall erzeugt keine Information, sondern lediglich Entropie.

Die Evolutionstheorie geht implizit davon aus, dass durch Mutation und Selektion neue genetische Information entsteht. Doch empirische Studien zeigen, dass Mutationen meist degenerativ oder neutral wirken – sie verändern oder zerstören bestehende Information, schaffen aber keine neue Bedeutungsebene.

Selbst in Fällen adaptiver Mutationen, wie etwa der Antibiotikaresistenz, handelt es sich nicht um neu geschaffene Information, sondern um Verlustmechanismen (z. B. Deaktivierung eines Enzyms). Die Gesamtkomplexität des Genoms steigt dadurch nicht, sondern sinkt.

Philosophisch betrachtet führt die Existenz von Information in der Biologie zu einem Paradigmenbruch:

Wenn Information eine geistige Entität ist, kann sie nicht vollständig aus Materie erklärt werden. Somit wird der Ursprung des Lebens zu einer Frage nach dem Verhältnis von Bewusstsein, Geist und Materie.

Hier schließt sich der Kreis zur Erkenntnistheorie: Wissenschaft beschreibt Strukturen – doch das Prinzip, das Bedeutung hervorbringt, entzieht sich der rein materiellen Erklärung.

Informationsverlust statt Informationszunahme

Genetische Informationen bilden das Fundament des Lebens, doch Mutationen führen oft zu einem Informationsverlust. Die Evolutionstheorie postuliert, dass Mutationen und die natürliche Selektion die treibenden Kräfte hinter der Entwicklung des Lebens auf der Erde sind.

Mutationen können verschiedene Auswirkungen auf die genetische Information haben. Häufig führen sie zu einem Verlust oder einer Verschlechterung der vorhandenen genetischen Information. Dies steht im Widerspruch zur Annahme der Evolutionstheorie, dass Mutationen neue und komplexere Informationen erzeugen können.

Ein Beispiel hierfür ist die Antibiotikaresistenz bei Bakterien. Obwohl dies oft als Beweis für die Evolution angeführt wird, handelt es sich meist um einen Verlust von genetischer Information oder einer Veränderung, die die Bakterien resistent macht, aber nicht um die Schaffung neuer Informationen.

Grenzen der natürlichen Selektion

Die natürliche Selektion kann nur auf vorhandene genetische Variationen wirken, aber sie kann keine neuen Informationen erzeugen. Die natürliche Selektion ist ein Filter, der vorhandene Merkmale bevorzugt oder benachteiligt, aber sie ist nicht der Schöpfer dieser Merkmale.

Antibiotikaresistenz: Kein Beweis für neue Information

Die Entwicklung von Antibiotikaresistenz wird oft als Beispiel für die Evolution in Aktion genannt. Eine genaue Analyse zeigt jedoch, dass es sich dabei meist um einen Informationsverlust handelt. Die Resistenz entsteht oft durch den Verlust einer bestimmten Funktion oder durch eine Veränderung, die die Wirkung des Antibiotikums neutralisiert.

Homeotische Gene und ihre Bedeutung

Homeotische Gene spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Organismen. Sie steuern die Bildung von Körperstrukturen und sind ein Beispiel für die komplexe genetische Information, die in Organismen vorhanden ist. Mutationen in diesen Genen können zu erheblichen Veränderungen in der Entwicklung führen, was die Bedeutung der präzisen genetischen Information unterstreicht.

11. Mutation, Selektion und die Grenzen evolutionärer Mechanismen

Die darwinistische Evolution beruht auf zwei Grundmechanismen: zufällige Mutation (Variabilität) und natürliche Selektion (Auswahl vorteilhafter Varianten).

Während dieser Prozess Mikroveränderungen innerhalb von Arten erklären kann (z. B. Farbvariationen beim Birkenspanner oder Anpassungen bei Drosophila), bleibt offen, ob er auch die Entstehung völlig neuer Strukturen oder Organismenarten hervorbringen kann – die sogenannte Makroevolution.

Zahlreiche Experimente mit Mikroorganismen, Fruchtfliegen und Bakterien zeigen, dass über tausende Generationen zwar Mutationen auftreten, diese jedoch keinen prinzipiellen Strukturwandel bewirken.

Das genetische Repertoire bleibt im Wesentlichen konstant; es entstehen keine neuen Organe, Baupläne oder Funktionssysteme.

Ein klassisches Beispiel ist die Zuchtversuchsreihe mit Drosophila melanogaster:

Trotz jahrzehntelanger Mutagenese-Versuche konnten keine neuen Arten entstehen. Viele Mutationen führten zu Defekten – verformten Flügeln, unbrauchbaren Augen –, aber nie zu funktionaler Innovation.

Auch die Homöotischen Gene (Hox-Gene), die für die Körperbaupläne verantwortlich sind, zeigen eine erstaunliche Stabilität. Selbst kleine Veränderungen führen zu letalen Fehlbildungen, was darauf hindeutet, dass der genetische Bauplan eng vernetzt und nicht zufällig manipulierbar ist.

Damit wird deutlich:

Der darwinistische Mechanismus erklärt zwar Variation, aber nicht Innovation. Es gibt keine empirische Evidenz, dass aus zufälligen Punktmutationen ein neuer Informationsgehalt – etwa ein neues Organ oder eine neue Funktion – entsteht.

Hieraus ergibt sich die philosophische Implikation, dass die Evolutionstheorie eine ontologische Annahme des Materialismus voraussetzt:

Dass nämlich alle Komplexität durch zufällige Prozesse entstehen könne.

Doch wenn man Information als geistige Größe versteht, ist der Zufall epistemologisch unzureichend. Er liefert keine semantische Erklärung – nur statistische.

Diese Einsicht führt zu einer alternativen Sichtweise: Evolution könnte weniger ein blinder Zufallsprozess, sondern ein ausdrucksformender Prozess geistiger Ordnung sein – eine Manifestation von Information im Raum der Materie.

12. Radiometrische Datierung: Methodische Probleme und geologische Diskrepanzen

Ein oft genanntes Argument zugunsten der Evolution ist die angeblich präzise Datierung geologischer Schichten durch radiometrische Methoden. Doch auch hier bestehen gravierende Unsicherheiten.

Grundannahmen radiometrischer Methoden

Radiometrische Datierungsmethoden basieren auf der Messung der Zerfallsprodukte radioaktiver Isotope. Eine zentrale Annahme ist, dass das System seit seiner Entstehung geschlossen geblieben ist, ohne Zu- oder Abfluss der relevanten Isotope.

Die Radiometrie beruht auf dem Zerfall radioaktiver Elemente (z. B. Uran zu Blei, Kalium zu Argon). Um das Alter eines Gesteins zu bestimmen, muss man drei Annahmen treffen:

- Die Anfangsmenge des Mutterisotops ist bekannt.

- Das System war über geologische Zeiträume geschlossen.

- Die Zerfallsrate ist konstant.

Dokumentierte Anomalien und ihre Bedeutung

Es existieren jedoch zahlreiche dokumentierte Fälle, in denen diese Annahmen nicht zutreffen. Zwei bemerkenswerte Beispiele sind das Uran-Helium-Zirkon-Paradoxon und Polonium-Strahlungshöfe.

Uran-Helium-Zirkon-Paradoxon

Das Uran-Helium-Zirkon-Paradoxon bezieht sich auf die Inkonsistenzen bei der Datierung von Zirkonkristallen mittels der Uran-Helium-Methode. Diese Methode ergibt oft viel jüngere Alter als erwartet.

Polonium-Strahlungshöfe als Indikator

Polonium-Strahlungshöfe sind ein weiteres Indiz für die Unzuverlässigkeit einiger radiometrischer Datierungsmethoden. Sie zeigen, dass Radioaktivität in geologischen Formationen nicht immer gleichmäßig verteilt ist.

| Datierungsmethode | Anomalie | Bedeutung |

|---|---|---|

| Uran-Helium | Uran-Helium-Zirkon-Paradoxon | Inkonsistente Alter |

| Polonium | Polonium-Strahlungshöfe | Ungleichmäßige Radioaktivität |

Doch empirische Untersuchungen zeigen, dass diese Annahmen oft nicht erfüllt sind. In Zirkonkristallen fand man beispielsweise Heliumreste, die bei Milliarden Jahren alten Proben längst hätten entweichen müssen.

Auch sogenannte Polonium-Halos deuten auf extrem kurze Kristallisationszeiten hin – was mit langen geologischen Zeiträumen unvereinbar ist.

Zudem haben Messungen mit unterschiedlichen Isotopensystemen (z. B. Uran-Blei vs. Rubidium-Strontium) bei denselben Gesteinen teils drastisch verschiedene Alter ergeben. Solche Diskrepanzen legen nahe, dass radiometrische Datierungen modellabhängig und interpretativ sind – sie spiegeln nicht absolute, sondern relative Datierungen wider.

Das bedeutet nicht, dass Radiometrie grundsätzlich unbrauchbar ist, aber sie beruht auf theoretischen Voraussetzungen, die selbst nicht empirisch überprüfbar sind. Daher darf sie nicht als unumstößlicher Beweis für eine Milliarden Jahre alte Erde und eine lineare Evolutionsgeschichte betrachtet werden.

Philosophisch verweist diese Problematik auf ein tieferes Erkenntnisproblem:

Zeit ist keine messbare Substanz, sondern eine Kategorie der Erfahrung. Alle Datierungssysteme sind Konstrukte, die auf Modellen beruhen – sie sind Interpretationen innerhalb eines Paradigmas, nicht Tatsachen an sich.

Damit wird deutlich, dass geologische Zeiträume nicht absolut gegeben, sondern epistemologisch relativ zu menschlichen Messmethoden sind.

Die Zuverlässigkeit der radiometrischen Datierung steht aufgrund methodischer Probleme und Anomalien in Frage. Trotz weitreichender Anwendung in der Geologie zur Altersbestimmung von Gesteinen, existieren zahlreiche Kritikpunkte, die eine gründliche Betrachtung erfordern.

Diese Anomalien unterstreichen die Notwendigkeit, die radiometrische Datierung mit Vorsicht zu betrachten und alternative Erklärungsmodelle in Betracht zu ziehen.

13. Mikro- vs. Makroevolution: Empirische Beobachtungen

Empirische Beobachtungen offenbaren fundamentale Unterschiede zwischen Mikro- und Makroevolution. Mikroevolution konzentriert sich auf subtile, adaptive Anpassungen innerhalb einer Art. Im Gegensatz dazu umfasst Makroevolution umfassendere Veränderungen, die zur Emergenz neuer Arten führen.

Was zeigen Experimente tatsächlich?

Experimentelle Ansätze zur Evolution erbringen essentielle Daten über die Mechanismen und die Grenzen evolutionärer Transformationen. Die Drosophila–Experimente und der Industriemelanismus bei Birkenspannern stellen zwei herausragende Beispiele dar.

Drosophila-Experimente und ihre Grenzen

Die Drosophila–Experimente illustrieren, dass Fruchtfliegen sich an diverse Umweltbedingungen anpassen können. Dennoch verbleiben diese Anpassungen innerhalb der Grenzen der Art.

Der Industriemelanismus bei Birkenspannern

Der Industriemelanismus bei Birkenspannern verdeutlicht adaptive Veränderungen. Durch die Industrialisierung verdunkelte sich die Rinde der Bäume, was zu einer natürlichen Selektion für dunklere Formen führte, wodurch hellere Birkenspanner verdrängt wurden.

Die Grenzen adaptiver Veränderungen

Experimente und Beobachtungen in der Natur demonstrieren adaptive Veränderungen, offenbaren jedoch auch ihre Grenzen. Die nachfolgende Tabelle präsentiert einige Schlüsselergebnisse:

| Beispiel | Art der Veränderung | Grenzen |

|---|---|---|

| Drosophila | Anpassung an Umweltbedingungen | Innerhalb der Art |

| Birkenspanner | Färbungsänderung durch Selektion | Anpassung an Umwelt, keine neue Art |

Diese Beispiele betonen, dass Mikro- und Makroevolution unterschiedliche Prozesse darstellen. Mikroevolution operiert innerhalb der bestehenden Artenvielfalt, während Makroevolution umfassendere Veränderungen impliziert.

14. Kosmologische Argumente gegen Evolution und Urknalltheorie

Kosmologische Argumente heben fundamentale Zweifel an der Evolutionstheorie und der Urknalltheorie hervor. Eine eingehende Analyse kosmologischer Daten und Modelle enthüllt diverse Probleme, die sowohl die Evolution als auch die Urknalltheorie betreffen.

Probleme des Standardmodells

Das Standardmodell der Kosmologie steht vor mehreren Herausforderungen. Eine der bedeutendsten ist die Erklärung der Entstehung von Sternen und Galaxien.

Entstehung von Sternen und Galaxien

Die Bildung von Sternen und Galaxien stellt einen komplexen Prozess dar, dessen vollständige Verständnis noch aussteht. Verschiedene Theorien existieren, doch eine definitive Erklärung fehlt.

Feinabstimmung des Universums

Ein weiteres zentrales Argument bezieht sich auf die Feinabstimmung des Universums. Die fundamentalen physikalischen Konstanten sind so präzise abgestimmt, dass sie die Existenz von Leben ermöglichen.

Das anthropische Prinzip

Das anthropische Prinzip postuliert, dass das Universum so sein muss, wie wir es beobachten, da wir sonst nicht hier wären, um es zu beobachten. Dieses Prinzip erzeugt Bedenken bezüglich der Zufälligkeit kosmologischer Parameter.

Kosmologische Argumente und das anthropische Prinzip

Die Diskussion um Evolution berührt unweigerlich die Frage nach dem Ursprung des Universums. Die heute dominierende Urknalltheorie beschreibt die Entstehung von Raum, Zeit und Materie aus einer „Singularität“ – einem Punkt unendlicher Dichte.

Doch auch dieses Modell stößt auf konzeptionelle Grenzen:

Was war „vor“ dem Urknall? Woher stammen die physikalischen Konstanten, die das Leben überhaupt ermöglichen?

Das sogenannte Anthropische Prinzip formuliert die erstaunliche Feinabstimmung des Universums:

Schon kleinste Änderungen der Gravitationskonstante, der elektromagnetischen Wechselwirkung oder der Elektronenmasse würden komplexe Strukturen – und damit Leben – unmöglich machen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Parameter zufällig genau die Werte annehmen, die Leben erlauben, ist verschwindend gering.

Mathematisch betrachtet liegt sie weit jenseits jeder realistischen Zufallserwartung.

Einige Physiker deuten dies als Hinweis auf ein „Multiversum“ – unendlich viele Universen mit unterschiedlichen Konstanten, von denen nur unser Universum lebensfreundlich ist.

Doch auch dieses Modell verschiebt das Problem nur: Wer oder was legt die Parameter des Multiversums fest?

Philosophisch ergibt sich daraus ein ähnliches Muster wie in der Biologie:

Die Feinstruktur der Naturgesetze deutet auf ein Prinzip der Ordnung, Intention und Information hin. Das Universum wirkt nicht wie ein zufälliges Produkt, sondern wie ein kohärentes System mathematischer Intelligenz.

Damit schließt sich der Bogen zurück zur Informationstheorie:

Wenn das Universum auf Information beruht, dann ist Bewusstsein nicht ein Zufallsprodukt der Materie, sondern deren Ursprung oder wenigstens gleichwertige Dimension.

Der Mensch als beobachtendes Wesen wird so zum zentralen Bestandteil eines sich selbst reflektierenden Kosmos – nicht als „Zufallsprodukt“, sondern als Schnittstelle zwischen Geist und Materie.

15. Philosophische und erkenntnistheoretische Grenzen

Die philosophische Kritik am Naturalismus und Materialismus spielt eine zentrale Rolle in der Debatte um die Evolutionstheorie. Sie beleuchtet die Grenzen und Annahmen, die hinter naturalistischen und materialistischen Erklärungsmodellen versteckt liegen.

Die bisherigen Abschnitte haben gezeigt, dass viele Argumente gegen die klassische Evolutionstheorie auf Grenzen der wissenschaftlichen Methode hinweisen:

- Mutation und Selektion erklären Variabilität, aber nicht neue Information.

- Radiometrische Datierungen liefern relative, nicht absolute Zeitangaben.

- Kosmologische Modelle deuten auf Feinabstimmung und Informationsprinzipien hin.

Diese Beobachtungen werfen grundlegende erkenntnistheoretische Fragen auf:

Was können wir wirklich wissen?

Wissenschaft beschreibt Prozesse innerhalb eines Modells. Beobachtbare Phänomene werden interpretiert, doch die Interpretationen hängen von Prämissen, Messmethoden und theoretischen Rahmenbedingungen ab.

Wo enden empirische Beweise?

Selbst wiederholbare Experimente haben Grenzen: Sie liefern nur Daten für Systeme innerhalb bestimmter Parameter. Phänomene außerhalb dieser Parameter – z. B. die Entstehung von Information oder die Feinabstimmung der Naturgesetze – können empirisch nur begrenzt erfasst werden.

Was bleibt der Philosophie und Spiritualität vorbehalten?

Phänomene wie Bewusstsein, Zielgerichtetheit und Sinnhaftigkeit lassen sich nicht vollständig durch materielle Kausalität erklären. Hier eröffnet sich ein Raum für philosophische Interpretation, in dem Wissenschaft und Spiritualität als komplementäre Zugänge zu Realität verstanden werden können.

Diese Reflexion zeigt: Die Evolutionstheorie ist nicht falsifiziert, aber sie ist in ihrer Erklärungskraft begrenzt. Sie beschreibt Prozesse innerhalb der Materie, doch sie sagt wenig über Ursprung, Information, Sinn und Bewusstsein aus.

Philosophische Kritik am Naturalismus und Materialismus

Grenzen naturalistischer Erklärungsmodelle

Naturalistische Erklärungsmodelle setzen voraus, dass natürliche Phänomene durch natürliche Gesetze und Prozesse erklärt werden können. Doch bei komplexen Phänomenen wie Bewusstsein oder der Entstehung des Lebens stoßen sie an ihre Grenzen.

“Der Naturalismus scheitert an der Erklärung derjenigen Aspekte der Realität, die nicht direkt beobachtbar oder messbar sind.”

Zirkelschlüsse in evolutionären Argumentationen

Ein weiteres Problem sind Zirkelschlüsse in evolutionären Argumentationen. Wenn die Evolutionstheorie verwendet wird, um bestimmte Merkmale zu erklären, und diese Merkmale als Beweis für die Evolutionstheorie dienen, liegt ein Zirkelschluss vor.

Evolution als metaphysischer Mythos

Manche Kritiker betrachten die Evolutionstheorie als wissenschaftliche Theorie und gleichzeitig als metaphysischen Mythos, der bestimmte Weltanschauungen unterstützt. Dieser Aspekt verdient besondere Aufmerksamkeit, da er die Grenzen zwischen Wissenschaft und Philosophie verwischt.

“Die Evolutionstheorie ist nicht nur eine Erklärung für die Vielfalt des Lebens, sondern auch ein kulturelles Narrativ.”

16. Teleologie und Planmäßigkeit in der Natur

Die Frage nach der Zweckmäßigkeit in der Natur hat Wissenschaftler und Philosophen seit Jahrhunderten beschäftigt. Teleologie, die Lehre von der Zweckmäßigkeit, spielt in der Biologie und Naturphilosophie eine zentrale Rolle.

Zweckmäßigkeit biologischer Strukturen

Biologische Strukturen offenbaren oft eine bemerkenswerte Zweckmäßigkeit. Ein Paradebeispiel ist das menschliche Auge, dessen komplexe Anatomie es ermöglicht, Licht zu fokussieren und Bilder zu erzeugen. Diese Strukturen erheben Fragen bezüglich ihrer Entstehung.

Hinweise auf intelligentes Design

Die Komplexität und Zweckmäßigkeit vieler biologischer Systeme werden oft als Indizien für ein intelligentes Design interpretiert. Diese Interpretation stützt sich auf die Annahme, dass solche Systeme nicht durch zufällige Prozesse entstanden sein können.

Unzweckmäßige Schönheit als Argument

Einige argumentieren, dass die Natur auch unzweckmäßige Schönheit aufweist, die keinen offensichtlichen praktischen Zweck hat. Dieses Argument wirft Fragen über die Rolle der Ästhetik in der natürlichen Welt auf.

Wie

“Die Natur ist voll von Beispielen für Zweckmäßigkeit, aber auch von Schönheit, die keinen offensichtlichen Nutzen hat.”

Diese Beobachtung führt zu tieferen Diskussionen über die Natur und ihre zugrunde liegenden Prinzipien.

17. Spiritualität und Wissenschaft: Eine komplementäre Perspektive

Viele wissenschaftliche Disziplinen neigen dazu, spirituelle Erfahrungen als „nicht belegbar“ abzutun. Doch auch die Wissenschaft basiert auf subjektiven Beobachtungen: Wahrnehmungen sind durch Sinnesorgane und kognitive Filter begrenzt.

Modelle entstehen in menschlichen Köpfen und spiegeln Interpretationen, nicht absolute Wirklichkeit wider.

Daher kann Spiritualität als eine Form der Erkenntnis verstanden werden, die andere Wahrnehmungsebenen eröffnet. Während Wissenschaft beschreibt, analysiert und kategorisiert, geht Spiritualität ins Innere, in die Erfahrung von Sinn, Kohärenz und Zielgerichtetheit.

Wenn man beide Perspektiven integriert, entsteht ein erweitertes Bild der Realität:

- Wissenschaft liefert Struktur, Mechanik, Gesetzmäßigkeiten.

- Spiritualität liefert Bedeutung, Kohärenz, Orientierung und ein Verständnis von Information als Prinzip.

Beide Zugänge schließen sich nicht aus, sondern ergänzen einander: Die Frage nach dem Ursprung von Information, Ordnung und Komplexität kann sowohl empirisch untersucht als auch philosophisch-reflektiert werden.

18. Bewusstsein als Urprinzip

Eine der tiefsten Fragen, die sich aus der bisherigen Analyse ergibt, betrifft das Bewusstsein. Die Evolutionstheorie behandelt den Menschen als Produkt materieller Prozesse, doch die Erfahrung zeigt: Bewusstsein ist nicht vollständig auf Materie reduzierbar.

- Subjektive Erfahrung (Qualia) ist nicht messbar, aber evident.

- Intentionalität – die Fähigkeit, Ziele zu verfolgen und Sinn zu erzeugen – lässt sich nicht aus rein zufälligen Mutationen ableiten.

- Kreativität und Innovation scheinen emergente Eigenschaften zu sein, die über bloße Selektion hinausgehen.

Daraus lässt sich ableiten: Bewusstsein könnte ursprünglicher sein als Materie, nicht deren bloßes Nebenprodukt. Einige Denker schlagen daher vor, die Natur als informationstragendes und bewusstseinsfähiges System zu betrachten:

Materie formt sich nach Prinzipien, die Information und Bewusstsein voraussetzen. Leben und Geist erscheinen als Manifestation einer tieferliegenden Ordnung. Evolution ist dann nicht nur Zufall und Selektion, sondern ein Ausdruck von Zielgerichtetheit im Kosmos.

Diese Sichtweise ist sowohl philosophisch als auch wissenschaftlich reflektierbar: Sie verletzt kein empirisches Ergebnis, sondern interpretiert es in einem erweiterten Rahmen.

Menschliches Bewusstsein, Sprache und Ethik

Menschliches Bewusstsein, Sprache und ethisches Verhalten repräsentieren komplexe Phänomene, die eine tiefgreifende Kluft zwischen Mensch und Tier offenbaren. Diese Aspekte sind nicht nur charakteristisch für die menschliche Existenz, sondern werfen auch Fragen über deren Ursprung und Natur auf.

Die Kluft zwischen Mensch und Tier

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Menschen und Tieren liegt in der Fähigkeit zur komplexen Sprache und zum bewussten Denken. Während Tiere instinktgetrieben handeln, besitzen Menschen die Fähigkeit zur abstrakten Gedankenbildung und zur Kommunikation komplexer Ideen.

Sprache als einzigartiges Phänomen

Die menschliche Sprache ist ein einzigartiges Merkmal, das die Fähigkeit zur Vermittlung komplexer Informationen ermöglicht. Sie ist nicht nur ein Mittel zur Kommunikation, sondern auch ein Werkzeug für das Denken und die kognitive Entwicklung.

Ursprung von Bewusstsein und moralischem Empfinden

Das menschliche Bewusstsein und das moralische Empfinden sind Phänomene, deren Ursprung oft diskutiert wird. Während einige Theorien einen evolutionären Ursprung nahelegen, argumentieren andere, dass diese Aspekte auf eine höhere oder geistige Ursache zurückzuführen sind.

Altruistisches Verhalten und seine Erklärung

Altruistisches Verhalten ist ein faszinierendes Merkmal menschlicher Ethik. Es wirft Fragen über die Natur des Menschen auf und ob solches Verhalten rein biologisch erklärbar ist oder ob es eine tiefere, moralische Dimension gibt.

19. Wissenschaftstheoretische Einordnung der Evolutionskritik

Die wissenschaftstheoretische Einordnung der Evolutionskritik erfordert eine umfassende Analyse. Es geht darum, die Evolutionstheorie und ihre Kritik aus wissenschaftstheoretischer Sicht zu betrachten. Dies erfordert eine tiefgreifende Betrachtung der zugrundeliegenden Prinzipien und Methoden.

Evolution als Paradigma oder Dogma?

Die Evolutionstheorie gilt oft als zentrales Paradigma der modernen Biologie. Die Frage, ob sie eher als Paradigma oder Dogma zu betrachten ist, bleibt jedoch offen. Ein Paradigma repräsentiert ein wissenschaftliches Modell, das kontinuierlich durch neue Erkenntnisse und Entdeckungen weiterentwickelt wird. Im Gegensatz dazu wird ein Dogma als unumstößliche Überzeugung betrachtet, die nicht in Frage gestellt wird.

Die Evolutionskritik argumentiert, dass die Evolutionstheorie oft als Dogma behandelt wird. Dabei werden alternative Erklärungsmodelle häufig abgelehnt oder ignoriert.

Alternative Erklärungsmodelle

Es existieren verschiedene alternative Erklärungsmodelle zur Evolutionstheorie. Dazu zählen Intelligent Design und Schöpfungsmodelle. Diese Modelle bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Entstehung und Vielfalt des Lebens.

Intelligent Design vs. Schöpfungsmodelle

Intelligent Design postuliert, dass bestimmte Merkmale der Natur auf eine intelligente Ursache hinweisen. Im Gegensatz dazu basieren Schöpfungsmodelle auf religiösen Überzeugungen und beschreiben die Entstehung der Welt durch einen Schöpfungsakt.

Beide Ansätze stehen im Zentrum kontroverser Diskussionen. Ihre wissenschaftliche Validität und Kompatibilität mit empirischen Daten stehen im Mittelpunkt.

- Intelligent Design konzentriert sich auf die Komplexität und Ordnung in der Natur.

- Schöpfungsmodelle beziehen sich auf religiöse bzw. spirituelle Texte und Überlieferungen.

20. Fazit: Evolution, Erkenntnis und das Wesen der Information: Evolutionstheorie als unvollständiges Erklärungsmodell

Die Evolutionstheorie, ein umfassendes Konzept, seit Charles Darwins Zeit kontrovers diskutiert, zeigt erhebliche Defizite. Trotz weitreichender Akzeptanz in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, offenbart sie fundamentale Lücken und Widersprüche.

Die Analyse zeigt, dass die klassische Evolutionstheorie – verstanden als blinder Zufallsprozess mit Selektion – viele Aspekte biologischer und kosmologischer Realität nicht erklären kann. Die vorliegende Untersuchung führt zu dem Schluss, dass die Evolutionstheorie als unvollständiges Erklärungsmodell betrachtet werden muss. Es ist essentiell, alternative Erklärungsmodelle zu diskutieren und zu erforschen, um ein umfassenderes Verständnis der Evolution und der Entstehung des Lebens zu erlangen.

Kernpunkte:

Information: Die Entstehung von Bedeutung, Syntax und Zielgerichtetheit kann nicht rein materiell erklärt werden.

Mutation und Selektion: Sie erklären Variation, aber keine Innovation auf makroskopischer Ebene.

Geologische und kosmologische Daten: Zeiträume und Feinabstimmung deuten auf systematische, nicht zufällige Ordnung.

Erkenntnisgrenzen: Wissenschaft liefert Modelle und Messungen, aber keine absoluten Wahrheiten.

Bewusstsein: Es könnte ein fundamentaler Bestandteil der Realität sein, nicht nur Produkt von Materie.

Die Untersuchung der Abiogenese, der irreduziblen Komplexität biologischer Systeme und des Fossilberichts enthüllt, dass die Evolutionstheorie auch hier nicht alle Aspekte der Entstehung des Lebens und der Artenvielfalt erklären kann.

In der Reflexion zeigt sich ein erweitertes Erkenntnismodell: Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität sind komplementär. Realität besteht nicht nur aus Materie, sondern aus Information, Ordnung und Bewusstsein. Evolution wird dann zu einem Prozess der Entfaltung von Komplexität und Bedeutung, nicht nur zu einem blinden Zufallsspiel.

Dieses Modell eröffnet eine offene, integrierte Sicht auf Natur und Mensch:

Wir können das Universum als ein kohärentes, informationsbasiertes System betrachten, in dem Materie, Geist und Leben eng miteinander verwoben sind.

Die wichtigste Lehre: Erkenntnis hat Grenzen, aber auch Tiefe. Die Evolutionstheorie bleibt ein mächtiges Werkzeug, doch sie ist nicht der alleinige Maßstab für das Verständnis des Lebens.

Die Evolutionstheorie bleibt jedoch ein Bestandteil der modernen Biologie und liefert wertvolle Erkenntnisse über die Veränderlichkeit der Arten. Eine kritische Auseinandersetzung mit ihren Grenzen und Schwächen kann dazu beitragen, die wissenschaftliche Diskussion zu bereichern und neue Forschungsperspektiven zu eröffnen.

Indem wir Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität verbinden, entsteht ein grösseres Bild, das sowohl rational als auch sinnstiftend ist – und ein Bild, das der Komplexität der Wirklichkeit angemessen ist.

FAQ

Was ist die Evolutionstheorie und wie wird sie kritisiert?

Die Evolutionstheorie dient als wissenschaftliches Modell zur Erklärung der Entstehung und Vielfalt des Lebens. Kritiker werfen ihr vor, nicht ausreichend durch Beweise gestützt zu sein. Sie argumentieren, dass alternative Erklärungen für die Entstehung des Lebens existieren könnten.

Was ist der Unterschied zwischen Mikro- und Makroevolution?

Mikroevolution bezieht sich auf kleine Veränderungen innerhalb einer Art. Makroevolution beschreibt die Entstehung neuer Arten und höherer taxonomischer Gruppen. Einige Wissenschaftler argumentieren, dass die Mechanismen der Mikroevolution nicht auf die Makroevolution übertragbar sind.

Was ist die Informationstheorie und wie kann sie die Entstehung des Lebens erklären?

Die Informationstheorie beschäftigt sich mit der Übertragung und Speicherung von Informationen. Einige Wissenschaftler sehen in ihr eine plausible Erklärung für die Entstehung des Lebens. Sie implizieren, dass ein intelligentes Sendersystem oder Urheber erforderlich ist.

Was ist Abiogenese und ist sie wissenschaftlich belegt?

Abiogenese postuliert, dass Leben aus Unbelebtem entstehen kann. Obwohl es Experimente gibt, die diese Möglichkeit untersuchen, fehlen eindeutige Beweise für ihre Gültigkeit.

Was ist irreduzible Komplexität und wie stellt sie die Evolutionstheorie in Frage?

Irreduzible Komplexität bezeichnet die Eigenschaft komplexer Systeme, die nicht in einfache Komponenten zerlegt werden können, ohne ihre Funktion zu verlieren. Einige Wissenschaftler betrachten sie als Indiz für intelligentes Design.

Wie ist die Kambrische Explosion zu erklären?

Die Kambrische Explosion ist ein geologisches Ereignis, bei dem komplexe Lebensformen plötzlich auftraten. Die Ursachen sind noch nicht vollständig verstanden. Einige Wissenschaftler sehen sie als Beleg für eine plötzliche Entstehung komplexen Lebens.

Wie wirken sich Mutationen auf die genetische Information aus?

Mutationen können zu Veränderungen in der genetischen Information führen. In den meisten Fällen resultieren sie in einem Informationsverlust oder haben keine signifikanten Auswirkungen.

Kann Evolution wirklich neue Information erzeugen?

Direkt erzeugt Evolution Information nicht; Mutation schafft Potenzial, Selektion ordnet es. Die Entstehung hochkomplexer, funktionaler Information (z. B. Proteine, neuronale Strukturen) wird durch rein zufällige Prozesse als extrem unwahrscheinlich eingeschätzt. Hier eröffnen sich philosophische und transzendental inspirierte Interpretationen von Information als grundlegendes Prinzip.

Warum sind Fossilienlücken in der Evolution so bedeutsam?

Fossilienlücken zeigen, dass evolutionäre Prozesse nicht immer kontinuierlich dokumentiert sind, Sie reflektieren die Begrenzung der empirischen Daten. Gleichzeitig deuten sie darauf hin, dass komplexe Veränderungen oft rasch oder koordiniert erscheinen, was die klassische Sicht auf grundsätzlich langsame, graduelle Veränderungen infrage stellt.

Was sagt der Fossilbericht über die Evolutionstheorie aus?

Der Fossilbericht offenbart eine plötzliche Vielfalt von Lebensformen in der Kambrischen Explosion. Er zeigt ein Fehlen von Übergangsformen zwischen verschiedenen Arten. Dies wird von einigen als Widerspruch zur graduellen Evolutionstheorie interpretiert. Andererseits zeigen Fossilfunde auch über viele Millionen Jahre kaum bis gar keine Veränderungen, was ebenfalls einer kontinuierlich fortgeführten Evolution widerspricht.

Wie misst die Wissenschaft Zeit in der Evolution?

Hauptsächlich über Radiometrie, Stratigraphie und molekulare Uhren. Diese Methoden liefern relative und absolute Zeitrahmen, sind jedoch abhängig von Annahmen über Zerfallsraten und Ausgangswerte, wodurch Unsicherheiten bestehen.

Warum wird Information in biologischen Systemen so wichtig?

Information steuert Entwicklung, Verhalten und Interaktion. DNA, neuronale Netzwerke und Signalwege sind komplexe Informationssysteme, die Funktionalität und Ordnung erzeugen. Sie ist damit nicht nur ein Beschreibungswerkzeug, sondern ein konstitutiver Bestandteil von Leben und Evolution.

Können Wahrscheinlichkeitsrechnungen die Entstehung von Komplexität erklären?

Mathematisch kann man Wahrscheinlichkeiten berechnen, doch empirisch sind die Wahrscheinlichkeiten für komplexe Systeme extrem gering, wenn nur Zufall und Selektion wirken. Dies impliziert viel Raum für die Annahme einer emergenten oder sogar zielgerichteten Ordnung.

Was bedeutet emergente Ordnung?

Emergenz beschreibt das Auftreten neuer Eigenschaften oder Strukturen, die nicht direkt aus den Einzelteilen ableitbar sind. Beispiele: Bewusstsein, neuronale Netzwerke, koordiniertes Verhalten. Sie postuliert, dass Evolution über Zufall hinaus möglicherweise komplexe Systeme hervorbringen könnte.

Was sind die Probleme der radiometrischen Datierung?

Radiometrische Datierung basiert auf der Messung radioaktiver Isotope. Es gibt methodische Probleme und Anomalien, die die Genauigkeit der Ergebnisse in Frage stellen.

Wie passt Bewusstsein in die evolutionäre Perspektive?

Bewusstsein zeigt Qualia, Intentionalität und subjektive Erfahrung – Eigenschaften, die sich aktuell nicht aus materiellen Prozessen ableiten lassen. Evolution formt Verhaltensmuster, aber Bewusstsein eröffnet eine transzendente Dimension der Erfahrung.

Welche Grenzen hat die Wissenschaft in Bezug auf Evolution und Bewusstsein?

Wissenschaft beschreibt Prozesse innerhalb eines Modells. Sie kann Materie, Energie und beobachtbares Verhalten messen, aber subjektive Erfahrung, Sinn oder emergente Information entziehen sich vollständiger empirischer Kontrolle.

Wie kann Philosophie die Evolution ergänzen?

Philosophie reflektiert über Sinn, Ordnung und Erkenntnis. Sie hilft, Grenzen empirischer Forschung zu erkennen und ermöglicht die Einbeziehung von Intuition, Ethik und Kontext in die Analyse von Evolution, Information und Bewusstsein.

Welche Rolle spielt Spiritualität in diesem Kontext?

Spirituelle Perspektiven erweitern den Erkenntishorizont, indem sie Ordnung, Kohärenz und Sinn als reale Dimensionen betrachten. Sie arbeiten komplementär zur Wissenschaft, indem sie die Erfahrungsebene und die inneren Aspekte von Information und Bewusstsein betonen.

Was ist Teleologie und wie ist sie in der Natur erkennbar?

Teleologie bezeichnet die Zielgerichtetheit oder Zweckmäßigkeit von Prozessen und Strukturen. Einige Wissenschaftler sehen in der Natur teleologische Aspekte, die auf intelligentes Design hinweisen.

Ist Evolution zufällig oder zielgerichtet?

Mutation ist zufällig im lokalen Sinne, Selektion wirkt als Filter. Dennoch zeigen komplexe Systeme oft koordinierte, emergente Strukturen, was philosophische Interpretationen einer gerichteten Ordnung nahelegt, ohne naturwissenschaftliche Prinzipien zu verletzen.

Wie hängen Materie, Information und Bewusstsein zusammen?

Materie ist die Grundlage, Information ordnet sie funktional, und Bewusstsein reflektiert und erlebt diese Ordnung. Zusammen bilden sie ein vernetztes Dreieck, in dem Evolution nicht nur physisch, sondern auch informations- und bewusstseinsbasiert interpretiert werden kann.

Was sind die kosmologischen Argumente gegen die Evolutionstheorie?

Einige Wissenschaftler argumentieren, dass die Feinabstimmung des Universums und die Eigenschaften der Naturgesetze auf einen intelligenten Urheber hinweisen.

Wie ist das menschliche Bewusstsein und die Sprache entstanden?

Die Entstehung des menschlichen Bewusstseins und der Sprache ist noch nicht vollständig verstanden. Einige Wissenschaftler argumentieren, dass diese Phänomene auf eine nicht-materielle, geistige Komponente hinweisen.

Warum ist Kreativität ein Hinweis auf emergente Information?

Kreativität zeigt, dass Systeme neue, nicht vorhersagbare Strukturen erzeugen können. Sie illustriert, dass Information nicht rein materiell, sondern als emergentes Phänomen von Intention und Erfahrung mitgestaltet wird.

Was lässt sich aus der Integration von Wissenschaft, Philosophie und Spiritualität lernen?

Die Synthese erlaubt ein vollständigeres Bild der Realität, in dem Evolution, Information und Bewusstsein vernetzt sind. Wissenschaft liefert Struktur, Philosophie Reflexion, Spiritualität Sinn. Zusammen entsteht ein Rahmen, der materielle Prozesse, emergente Ordnung und subjektive Erfahrung gleichermaßen einschließt.

Was sind die wissenschaftstheoretischen Implikationen der Evolutionskritik?

Die Evolutionskritik hinterfragt die Grundlagen und Annahmen der Evolutionstheorie. Sie regt eine Diskussion über alternative Erklärungsmodelle an.