Rene`Descartes “Ich denke, also bin ich”: Das Gehirn als oberste Instanz des Körpers?

René Descartes, ein französischer Philosoph, formulierte die These, dass das Gehirn die oberste Instanz des Körpers darstellt. Sein berühmtes Zitat “Ich denke, also bin ich” bildet die Grundlage seiner Philosophie.

Descartes erkannte, dass der menschliche Körper vom Gehirn gesteuert wird. Diese Erkenntnis hatte einen großen Einfluss auf die moderne Philosophie und Wissenschaft.

Wichtige Erkenntnisse

- Descartes’ Methode des methodischen Zweifels

- Die Rolle des Gehirns als oberste Instanz des Körpers

- Der Einfluss von Descartes’ Ideen auf die moderne Philosophie

- Die Bedeutung von Rationalität in Descartes’ Philosophie

- Die Auswirkungen von Descartes’ Thesen auf die Wissenschaft

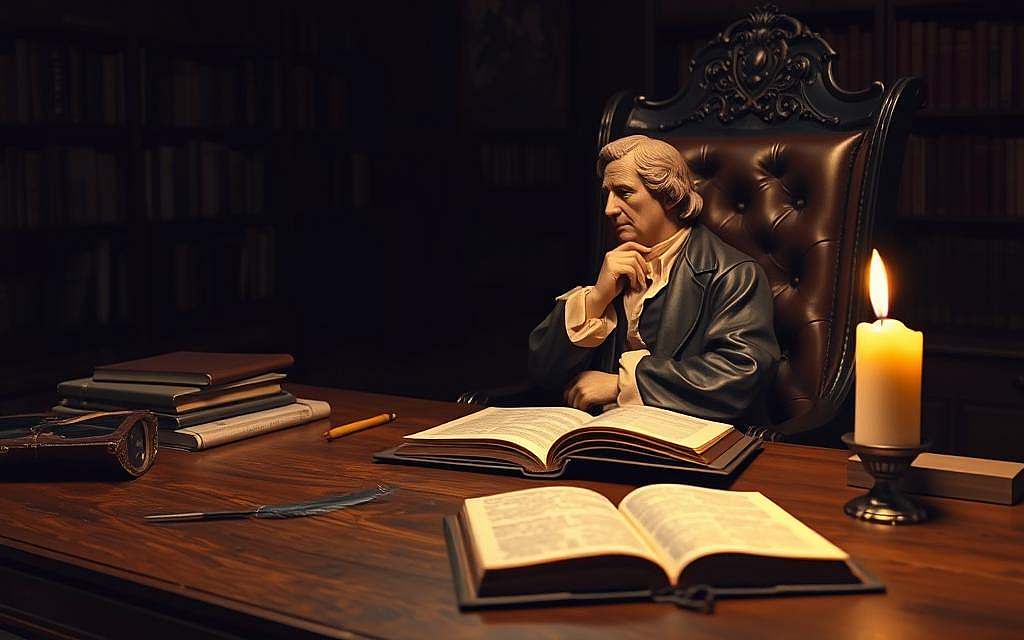

Der Philosoph René Descartes: Leben und Werk

René Descartes’ Philosophie zeichnet sich durch einen rationalistischen Ansatz und die Suche nach absoluter Gewissheit aus. Als einer der Pioniere der modernen Philosophie hinterließ er ein umfangreiches, beeindruckendes Werk. Dieses Werk hatte einen tiefgreifenden Einfluss sowohl in der Philosophie als auch in der Mathematik.

Biographischer Überblick

René Descartes wurde 1596 in La Haye, Frankreich, geboren und verstarb 1650 in Stockholm, Schweden. Sein Leben war geprägt von tiefer Religiosität und einer wachsenden Faszination für Wissenschaft und Philosophie. Er studierte Rechtswissenschaften, bevor er sich der Mathematik und Philosophie zuwandte.

Einige seiner wichtigsten Beiträge umfassen:

- Die Entwicklung des cartesianischen Koordinatensystems

- Die Formulierung des “Cogito, ergo sum” (Ich denke, also bin ich)

- Die Grundlegung des modernen Rationalismus

Historischer Kontext des 17. Jahrhunderts

Das 17. Jahrhundert war geprägt von großer Umwälzung in Europa. Die wissenschaftliche Revolution brachte neue Erkenntnisse in Astronomie und Physik. Gleichzeitig prägten religiöse Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten das Land. Descartes’ Werk ist vor diesem Hintergrund zu sehen, besonders seine Bemühungen, die Philosophie auf eine rationale Basis zu stellen.

Descartes’ Philosophie, einschließlich seiner Dualität von Geist und Körper, spiegelt die Komplexität seiner Zeit wider. Seine Ideen und Zitate, wie das berühmte “Cogito, ergo sum,” bleiben bis heute einflussreich.

Die Grundlagen des Rationalismus

Der Rationalismus setzt auf die Vernunft als Erkenntnisquelle. Er unterscheidet sich so von anderen philosophischen Ansätzen. Diese Philosophie sieht die Vernunft als Hauptquelle für Wissen.

Definition und Merkmale des Rationalismus

Der Rationalismus legt Wert auf Vernunft und logisches Denken. Rationalität ist das Herzstück dieser Philosophie. Die Vernunft gilt als höchste Instanz für Wissen.

Descartes als Begründer des modernen Rationalismus

René Descartes ist ein Schlüsselfigur des modernen Rationalismus. Sein methodischer Zweifel und “Ich denke, also bin ich” prägen diese Philosophie. Descartes’ Philosophie startet mit methodischem Zweifel, um sicher zu wissen.

Vernunft als Quelle der Erkenntnis

Im Rationalismus ist die Vernunft die zentrale Erkenntnisquelle. Durch logisches Denken und Denkregeln werden unabhängig von Erfahrungen Erkenntnisse erlangt.

| Merkmal | Beschreibung |

|---|---|

| Rationalität | Betonung auf Vernunft und logisches Denken |

| Methodischer Zweifel | Ausgangspunkt für die Suche nach sicherem Wissen |

| Denkregeln | Anwendung logischer Prinzipien zur Erkenntnisgewinnung |

Der methodische Zweifel als Erkenntnisweg

René Descartes startete seine philosophische Reise mit einem radikalen Zweifel an allem, was er für wahr hielt. Dieser methodische Zweifel war ein systematischer Ansatz, um alle Annahmen zu überprüfen und die Grundlagen der Erkenntnis zu erforschen.

Das Prinzip des radikalen Zweifels

Descartes’ Zweifel begann mit der Infragestellung aller sinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass unsere Sinne uns täuschen können und dass Träume und Wirklichkeit nicht immer klar zu unterscheiden sind. Durch diesen Zweifel wollte er alle unbegründeten Annahmen eliminieren und zu einer unerschütterlichen Wahrheit gelangen.

Die Suche nach dem archimedischen Punkt der Erkenntnis

Descartes suchte nach einem festen Punkt, auf dem er seine philosophischen Überlegungen aufbauen konnte. Er verglich diesen Punkt mit dem archimedischen Punkt, der es ermöglicht, die Welt zu bewegen. Durch seinen methodischen Zweifel gelangte er schließlich zu seinem berühmten Schluss: “Ich denke, also bin ich” (Cogito, ergo sum).

Die Überwindung der Skepsis

Descartes’ methodischer Zweifel führte ihn nicht in die Skepsis, sondern ermöglichte es ihm, eine unerschütterliche Grundlage für seine Philosophie zu schaffen. Er überwand die Skepsis, indem er die Existenz des denkenden Ichs als unbestreitbare Wahrheit erkannte.

| Aspekt | Beschreibung |

|---|---|

| Radikaler Zweifel | Infragestellung aller Annahmen und sinnlichen Erfahrungen |

| Archimedischer Punkt | Suche nach einer unerschütterlichen Wahrheit |

| Cogito, ergo sum | Existenz des denkenden Ichs als unbestreitbare Wahrheit |

Descartes’ methodischer Zweifel bleibt ein wichtiger Bestandteil der philosophischen Diskussion und hat weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung der modernen Philosophie.

“Ich denke, also bin ich” – Die Entdeckung der Selbstgewissheit

Descartes’ Cogito-Argument markiert den Beginn seiner philosophischen Reise. Durch methodischen Zweifel kam er zu dem Schluss, dass die Existenz des denkenden Ich die einzige unumstößliche Wahrheit ist.

Die Bedeutung des Cogito-Arguments

Das Cogito-Argument bildet das Zentrum von Descartes’ Philosophie. Es geht über die Existenz hinaus und legt den Grundstein für das Verständnis der Welt. Die Selbstgewissheit, die es ermöglicht, wird zum Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen.

„Ich denke, also bin ich“ ist mehr als ein Zitat; es ist ein spiritueller und intellektueller Wendepunkt. Es setzt die Suche nach Wahrheit und Erkenntnis in den Mittelpunkt.

Das denkende Ich als unbestreitbare Wahrheit

Bei Descartes ist das denkende Ich die einzige Gewissheit, die dem Zweifel standhält. Es ist nicht nur ein Gedanke, sondern eine handelnde, denkende Entität, die sich ihrer Existenz bewusst ist. Die Spiritualität dieses Konzepts liegt in der Betonung der inneren Erfahrung und des Bewusstseins.

| Konzept | Beschreibung | Bedeutung |

|---|---|---|

| Cogito-Argument | Die Erkenntnis, dass das denkende Ich existiert | Fundament der Selbstgewissheit |

| Denkendes Ich | Eine sich ihrer Existenz bewusste Entität | Unbestreitbare Wahrheit |

| Spiritualität | Betonung der inneren Erfahrung und des Bewusstseins | Tiefe der philosophischen Erkenntnis |

Von der Selbstgewissheit zur Welterkenntnis

Nach der Etablierung der Selbstgewissheit versucht Descartes, die Welt zu erkennen. und philosophische Aussagen, die daraus resultieren, prägen die moderne Philosophie. Sie beeinflussen, wie wir Erkenntnis und Wahrheit betrachten.

Die Entdeckung der Selbstgewissheit durch das Cogito-Argument ist ein Schlüsselkonzept in Descartes’ Werk. Es hat weitreichende Auswirkungen auf die Philosophie, Spiritualität und unser Verständnis der Welt.

Der cartesianische Dualismus: Geist und Körper

René Descartes’ Philosophie basiert auf der Unterscheidung zwischen Geist und Körper. Dieses Konzept, bekannt als cartesianischer Dualismus, unterscheidet zwischen der denkenden Substanz (Res cogitans) und der ausgedehnten Substanz (Res extensa). Diese beiden Aspekte bilden die Grundlage seiner Philosophie.

Res cogitans: Die denkende Substanz

Die Res cogitans bezieht sich auf den Geist oder die Seele. Descartes sah den Geist als eine nicht-materielle Substanz an, die unabhängig vom Körper existiert. Er argumentierte, dass der Geist unabhängig von der materiellen Welt existiert.

Res extensa: Die ausgedehnte Substanz

Im Gegensatz dazu beschreibt die Res extensa die materielle Welt. Sie umfasst alles mit räumlicher Ausdehnung, einschließlich des menschlichen Körpers. Descartes betrachtete die Res extensa als eine separate Entität, die mechanischen Gesetzen folgt.

Das Leib-Seele-Problem und seine Konsequenzen

Der cartesianische Dualismus wirft das Leib-Seele-Problem auf. Descartes sah eine Interaktion zwischen Leib und Seele vor. Er nahm an, dass die Zirbeldrüse im Gehirn als Verbindungspunkt dient. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen auf unser Verständnis des Menschen.

Die folgende Tabelle fasst die Hauptaspekte des cartesianischen Dualismus zusammen:

| Aspekt | Res cogitans (Geist) | Res extensa (Körper) |

|---|---|---|

| Natur | Nicht-materiell, denkend | Materiell, ausgedehnt |

| Funktion | Denken, Erkennen | Mechanische Bewegung |

| Interaktion | Über die Zirbeldrüse |

Der cartesianische Dualismus hat weitreichende Einflüsse auf Philosophie und Wissenschaften. Besonders die Medizin und Psychologie wurden durch seine Ideen geprägt. Die Trennung zwischen Geist und Körper ermöglicht eine tiefergehende Betrachtung des Menschen.

Die Zirbeldrüse: Descartes’ Lösung für die Interaktion von Geist und Körper

Descartes’ Arbeit mit der Zirbeldrüse ist ein spannendes Beispiel für die Verbindung von Philosophie und Anatomie. Er sah den Körper als Maschine, den Geist als Mechaniker. Er suchte nach einem Punkt, wo Geist und Körper zusammenkommen könnten.

Anatomische Vorstellungen bei Descartes

Descartes’ Kenntnisse über den menschlichen Körper waren geprägt von seiner Zeit. Er sah den Körper als komplexe Maschine, gesteuert durch Mechanismen. Die Zirbeldrüse, eine kleine Drüse im Gehirn, war für ihn besonders wichtig.

Die Zirbeldrüse als Verbindungspunkt

Descartes vermutete, dass die Zirbeldrüse der Ort ist, an dem Geist und Körper sich treffen. Er sah sie als Vermittler zwischen Seele und Körper. Diese Theorie basierte auf seiner Annahme, dass die Zirbeldrüse einzigartig im Gehirn ist.

Kritische Betrachtung aus heutiger Sicht

Heutzutage erscheint Descartes’ Theorie über die Zirbeldrüse als vereinfacht und teilweise falsch. Die moderne Neurowissenschaft sieht die Interaktion zwischen Geist und Körper als komplex. Trotzdem bleibt Descartes’ Beitrag zu Philosophie und Neurowissenschaft ein wichtiger Meilenstein.

Descartes’ Ideen und sein Rationalismus haben die Wissenschaft und Philosophie stark beeinflusst. Seine Theorie über die Zirbeldrüse zeigt, wie er versuchte, philosophische Spekulationen mit anatomischen Erkenntnissen zu verbinden.

Angeborene Ideen (Ideae innatae) in Descartes’ Philosophie

Descartes’ Konzept der Ideae innatae ist ein zentraler Aspekt seiner Erkenntnistheorie. Es verdeutlicht die Bedeutung angeborener Ideen für seine Philosophie und Spiritualität.

Theorie der angeborenen Ideen

Descartes vertritt die Ansicht, dass bestimmte Ideen von Geburt an in uns existieren. Diese Ideen sind unabhängig von unseren Sinneserfahrungen. Sie bilden die Grundlage für sein sicheres Wissen und sind Kernstück seiner rationalistischen Philosophie.

Angeborene Ideen umfassen für Descartes mathematische Wahrheiten und das Konzept Gottes. Er meint, dass diese nicht durch Erfahrungen erlangt werden können, sondern angeboren sind.

Beispiele für angeborene Ideen nach Descartes

Einige Beispiele für angeborene Ideen nach Descartes sind:

- Mathematische Konzepte wie Zahlen und geometrische Formen

- Das Konzept Gottes als unendliches und vollkommenes Wesen

- Die Idee des eigenen Ichs als denkende Substanz

Laut Descartes sind diese Ideen universell und unveränderlich. Sie bilden eine solide Basis für Wissen.

Kritik und moderne Interpretationen

Viele Philosophen haben Descartes’ Theorie der angeborenen Ideen kritisiert. Einige behaupten, dass man Wissen nicht nur durch angeborene Ideen erklären muss. Erfahrung und Lernen seien ausreichend.

Moderne Interpretationen sehen in Descartes’ Theorie eine Vorwegnahme moderner kognitiver Theorien. Diese Theorien postulieren angeborene Fähigkeiten und Konzepte beim Menschen.

Descartes’ Glaube an Gottes Existenz und seine Beweise dafür sind eng mit seiner Theorie der angeborenen Ideen verbunden. Die Idee Gottes gilt für ihn als eine der zentralen angeborenen Ideen.

Descartes’ Gottesbeweise und ihre Bedeutung

René Descartes’ philosophisches System umfasst komplexe Gottesbeweise, die zentral für seine Erkenntnistheorie sind. Seine Argumente für Gottes Existenz sind vielfältig und tief in seiner rationalistischen Philosophie verwurzelt.

Das ontologische Argument

Descartes’ ontologisches Argument basiert auf der Idee, dass Gottes Existenz aus seinem Wesen abgeleitet werden kann. “Gott existiert” gilt ihm als notwendige Wahrheit, da die Existenz Gottes in seinem Begriff enthalten ist. Dieses Argument hat sowohl Zustimmung als auch Kritik erfahren und bleibt ein zentraler Punkt in der Diskussion um Descartes’ Gottesbeweise.

Der Gottesbeweis aus der Unvollkommenheit des Menschen

Ein weiteres wichtiges Argument für die Existenz Gottes bei Descartes ist der Beweis aus der Unvollkommenheit des Menschen. Er argumentiert, dass die Idee eines vollkommenen Wesens nicht aus der unvollkommenen menschlichen Erfahrung stammen kann. Daher muss Gott existieren, um die Idee der Vollkommenheit in uns zu begründen. Dieses Argument unterstreicht die Bedeutung Gottes in Descartes’ philosophischem System.

Die Rolle Gottes in Descartes’ Erkenntnistheorie

Gott spielt eine entscheidende Rolle in Descartes’ Erkenntnistheorie, indem er die Brücke zwischen dem denkenden Ich und der Außenwelt schlägt. Durch die Existenz Gottes kann Descartes die Zuverlässigkeit unserer Sinneserfahrungen und die Gültigkeit unserer Erkenntnisse begründen. Dies zeigt, wie eng Descartes’ Metaphysik und Erkenntnistheorie miteinander verknüpft sind.

Insgesamt sind Descartes’ Gottesbeweise ein integraler Bestandteil seiner Philosophie, die sowohl seine metaphysischen als auch seine erkenntnistheoretischen Überlegungen tiefgreifend beeinflussen. Durch die Analyse dieser Gottesbeweise kann man ein tieferes Verständnis für Descartes’ Gesamtwerk und dessen bleibende Bedeutung gewinnen.

Der Mechanizismus: Die Welt als Maschine

Descartes’ Philosophie prägte den Mechanizismus, eine Denkrichtung, die den Körper und die Natur als Maschinen ansieht. Diese Sichtweise hat weitreichende Implikationen für unser Verständnis von Lebewesen und der Natur.

Mechanistische Naturerklärung

Die mechanistische Naturerklärung betrachtet die Natur als eine Maschine, die nach bestimmten physikalischen Gesetzen funktioniert. Rationalität spielt hierbei eine zentrale Rolle, da sie es ermöglicht, die Natur durch logisches Denken zu verstehen.

Der Körper als Automat

Descartes sah den Körper als einen Automaten an, der durch mechanische Prozesse gesteuert wird. Diese Sichtweise führte zu einem neuen Verständnis des menschlichen Körpers und seiner Funktionen.

Implikationen für das Verständnis von Lebewesen

Die mechanistische Sichtweise hat bedeutende Implikationen für das Verständnis von Lebewesen. Sie führte zu einer Veränderung in der Art und Weise, wie wir über den Menschen und die Natur denken. Durch die Anwendung von Denkregeln können wir die Komplexität der Lebewesen besser verstehen.

Descartes’ “Meditationen über die Grundlagen der Philosophie” sind ein Schlüsselwerk, das diese Ideen weiter vertieft. Sie bieten eine Grundlage für das Verständnis der mechanistischen Sichtweise und ihrer Auswirkungen auf die Philosophie und die Wissenschaft.

Die Regeln zur Leitung des Geistes

René Descartes entwickelte eine Methode, um den Geist richtig zu leiten und wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Methode basiert auf vier Grundregeln, die Descartes in seinen Werken darlegt.

Die vier Grundregeln der Methode

Descartes’ Methode umfasst vier grundlegende Regeln, die darauf abzielen, den Prozess der Erkenntnisgewinnung zu systematisieren. Diese Regeln sind:

- Nur das als wahr annehmen, was klar und deutlich erkannt wird

- Komplexe Probleme in einfachere Teile zerlegen

- Die Gedanken ordnen, beginnend mit den einfachsten und fortschreitend zu den komplexeren

- Überprüfen, ob alle relevanten Aspekte berücksichtigt wurden

Praktische Anwendung der cartesianischen Methode

Die Anwendung von Descartes’ Methode in der wissenschaftlichen Forschung ermöglicht es, komplexe Probleme systematisch zu analysieren und zu lösen. Durch die strikte Befolgung dieser Regeln können Forscher ihre Ergebnisse auf eine solide Grundlage stellen.

Bedeutung für die wissenschaftliche Methodik

Descartes’ Regeln haben die wissenschaftliche Methodik nachhaltig geprägt. Sie bilden die Grundlage für eine systematische und rationale Herangehensweise an wissenschaftliche Fragestellungen.

| Regel | Beschreibung | Anwendung |

|---|---|---|

| 1. Klarheit und Deutlichkeit | Nur das als wahr annehmen, was klar und deutlich erkannt wird | Wissenschaftliche Forschung |

| 2. Zerlegung komplexer Probleme | Komplexe Probleme in einfachere Teile zerlegen | Problemlösung |

| 3. Ordnung der Gedanken | Die Gedanken ordnen, beginnend mit den einfachsten und fortschreitend zu den komplexeren | Logisches Denken |

| 4. Überprüfung | Überprüfen, ob alle relevanten Aspekte berücksichtigt wurden | Qualitätskontrolle |

Die “Meditationen über die Grundlagen der Philosophie”

Descartes hinterfragt in seinen Meditationen grundlegend unser Wissen und Glauben. Dieses Werk ist ein Schlüsselwerk der Philosophie. Es hat die moderne Philosophie stark beeinflusst.

Aufbau und Inhalt der Meditationen

Die Meditationen gliedern sich in sechs Abschnitte. Jeder Abschnitt beleuchtet einen spezifischen Aspekt der Philosophie. Descartes beginnt mit der Kritik aller vorherigen Überzeugungen. Er strebt danach, die Gewissheit des eigenen Denkens zu erreichen.

Ein zentrales Zitat ist “Ich denke, also bin ich” (Cogito, ergo sum). Es bildet die Grundlage seiner Argumentation. Dieses berühmte Zitat unterstreicht die Selbstgewissheit des Denkens.

Die sechs Meditationen im Überblick

Jede Meditation baut auf der vorherigen auf. Sie führt den Leser durch skeptische Infragestellung und die Suche nach Gewissheit. Themen wie die Natur des Geistes und die Existenz Gottes werden behandelt.

Rezeption und Wirkungsgeschichte

Die Meditationen bieten Spiritualität und philosophische Tiefe. Sie inspirieren bis heute Studierende und Gelehrte. Ihre Wirkung erstreckt sich über Philosophie, Wissenschaft und Theologie.

Descartes’ Werk ist ein Zeugnis der philosophischen Untersuchung. Es ist ein zentraler Bestandteil der geistigen Auseinandersetzung mit Wissen und Glauben.

Philosophie, Ideen, Dualität und Rationalität: Descartes’ Erbe

Descartes’ philosophisches Erbe ist vielfältig und reicht von der Begründung des modernen Rationalismus bis hin zur Prägung der westlichen Kultur durch seinen Dualismus. Sein Einfluss auf die moderne Philosophie und Wissenschaft ist tiefgreifend und zeigt sich in verschiedenen Aspekten.

Einfluss auf die moderne Philosophie

Descartes’ Betonung der Vernunft und seine Methode des systematischen Zweifels haben die Entwicklung der modernen Philosophie maßgeblich geprägt. Sein Cogito-Argument, das besagt “Ich denke, also bin ich”, stellt eine unerschütterliche Grundlage für die Erkenntnis dar. Diese philosophische Grundlegung hat zahlreiche Denker beeinflusst, von Kant bis hin zu modernen Philosophen.

“Ich denke, also bin ich” ist nicht nur ein philosophischer Satz, sondern ein Grundpfeiler der modernen Philosophie, der die Bedeutung des denkenden Subjekts hervorhebt.

Bedeutung für die Wissenschaft

Descartes’ methodischer Zweifel und seine Betonung der Vernunft haben auch die wissenschaftliche Methodik beeinflusst. Die Trennung von Geist und Körper (Dualismus) hat zu einer mechanistischen Auffassung der Natur geführt, die die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften gefördert hat.

| Aspekt | Descartes’ Beitrag | Auswirkung |

|---|---|---|

| Rationalismus | Begründung des modernen Rationalismus | Förderung der wissenschaftlichen Methodik |

| Dualismus | Cartesianischer Dualismus | Mechanistische Naturauffassung |

| Erkenntnistheorie | Cogito-Argument | Unerschütterliche Grundlage für Erkenntnis |

Fortleben des Dualismus in der westlichen Kultur

Der cartesianische Dualismus hat die westliche Kultur nachhaltig geprägt. Die Trennung von Geist und Körper findet sich in vielen Aspekten der modernen Gesellschaft wieder, von der Medizin bis hin zur Philosophie. Obwohl dieser Dualismus zunehmend auch Kritik erfährt, bleibt er ein zentrales Thema in der Diskussion um das Leib-Seele-Problem.

Insgesamt zeigt sich, dass Descartes’ Erbe vielfältig ist und sowohl die Philosophie als auch die Wissenschaft nachhaltig geprägt hat. Sein Einfluss auf die Diskussion um Dualität und Rationalität bleibt weiterhin aktuell.

Das Gehirn als oberste Instanz? Descartes’ Einfluss auf die Medizin

Descartes’ Ideen haben das neurologische Denken maßgeblich geformt. Seine philosophischen Ideen prägen bis heute unser Verständnis von Körper und Gehirn.

Die Entwicklung des neurologischen Denkens

Descartes betrachtete den Körper als Maschine. Dies war ein entscheidender Schritt in der Medizingeschichte. Seine mechanistische Sichtweise förderte ein tieferes Verständnis körperlicher Funktionen und legte den Grundstein für die moderne Neurologie.

“Der Körper ist eine Maschine, die durch ihre Struktur und Funktion bestimmt wird,” schrieb Descartes. Diese Aussage verdeutlicht seine mechanistische Sicht des Körpers.

Vom Dualismus zum Materialismus in der Medizin

Der cartesianische Dualismus, der Geist und Körper trennt, beeinflusste die medizinische Diskussion um das Bewusstsein und die körperlichen Funktionen. Im Laufe der Zeit wandelte sich die Medizin zu einem materialistischeren Verständnis. Dabei wird das Gehirn als zentrale Instanz betrachtet.

Aktuelle Debatten über Geist-Gehirn-Beziehungen

Heute stehen wir vor weiteren Debatten über Geist und Gehirn. Die Philosophie von Descartes bleibt ein zentraler Diskussionspunkt. Sie wirft grundlegende Fragen über Bewusstsein und menschliche Existenz auf.

Die moderne Neurowissenschaft erforscht, wie das Gehirn unsere Gedanken und Handlungen lenkt. Diese Forschung baut auf den Grundlagen auf, die Descartes und andere Philosophen gelegt haben.

Kritik an Descartes’ Philosophie aus heutiger Sicht

Descartes’ Philosophie wird sowohl aus philosophischer als auch neurowissenschaftlicher Sicht kritisiert. Trotz seiner Bedeutung hat sein Werk viele Kritiken erfahren.

Philosophische Einwände gegen den Dualismus

Ein Hauptkritikpunkt ist der Dualismus und die Trennung von Geist und Körper. Kritiker sehen in dieser Trennung eine unüberbrückbare Kluft zwischen Geist und Materie. Der cartesianische Dualismus steht im Widerspruch zu modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die eine enge Verbindung zwischen Gehirn und Bewusstsein annehmen.

“Der Dualismus ist eine unbefriedigende Lösung für das Leib-Seele-Problem”, meint der Philosoph John Searle. “Er führt zu ungelösten Problemen, wie der Frage, wie der Geist mit dem Körper interagiert.”

Neurowissenschaftliche Herausforderungen

Neurowissenschaftlich wird Descartes’ Konzept des Geistes als getrennter Entität in Frage gestellt. Moderne Forschungen zur Neuroplastizität und zur Gehirnfunktion zeigen, dass geistige Prozesse eng mit neuronalen Aktivitäten verbunden sind.

- Die moderne Neurowissenschaft sieht das Gehirn als komplexe, dynamische Einheit, die für alle geistigen Prozesse verantwortlich ist.

- Die Idee einer nicht-physischen Seele oder eines Geistes, der unabhängig vom Körper existiert, wird durch einige Neurowissenschaftler in Frage gestellt.

Alternative Konzeptionen des Geist-Körper-Verhältnisses

Als Alternative zum cartesianischen Dualismus werden verschiedene Theorien diskutiert. Monistische und neutral-monistische Theorien betonen eine integrative Sichtweise. Geist und Körper werden als untrennbare Aspekte eines Ganzen gesehen.

“Die Trennung zwischen Geist und Körper ist eine Illusion”, schreibt dagegen der Neurowissenschaftler Antonio Damasio. “Unser Bewusstsein und unsere Gedanken sind eng mit den Prozessen unseres Gehirns und Körpers verbunden.”

Die Diskussion um Descartes’ Philosophie zeigt, dass seine Ideen in der philosophischen und wissenschaftlichen Debatte weiterhin relevant sind. Durch die Auseinandersetzung mit seinen Theorien können wir ein tieferes Verständnis für das menschliche Bewusstsein und die Welt um uns herum entwickeln.

Fazit: Das Erbe des cartesianischen Denkens

René Descartes’ Philosophie hat die moderne Philosophie und Wissenschaft tiefgreifend verändert. Sein methodischer Zweifel und das berühmte Zitat “Ich denke, also bin ich” legten die Grundsteine für den modernen Rationalismus. Die cartesianische Dualität zwischen Geist und Körper bleibt ein zentrales Thema in der Philosophie.

Descartes’ Ideen beeinflussten nicht nur die Philosophie, sondern auch die Wissenschaft. Seine Denkregeln und der Mechanizismus prägten die wissenschaftliche Methodik und unser Verständnis der Natur. Die Spiritualität und die Frage nach dem Verhältnis zwischen Geist und Körper bleiben weiterhin Gegenstand der Diskussion.

Das Erbe des cartesianischen Denkens ist in der modernen Philosophie und Wissenschaft unverkennbar. Rationalität und die Suche nach Gewissheit bleiben zentrale Anliegen. Descartes’ Philosophie bleibt ein wichtiger Bezugspunkt für aktuelle Debatten über Geist-Gehirn-Beziehungen und die Rolle der Vernunft in der Erkenntnis.

Wer war René Descartes?

René Descartes war ein französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Er lebte im 17. Jahrhundert und gilt als Begründer der modernen Philosophie.

Was ist der Rationalismus?

Der Rationalismus betrachtet die Vernunft als primäre Quelle der Erkenntnis. Descartes gilt als einer der Begründer dieser philosophischen Strömung.

Was bedeutet “Ich denke, also bin ich”?

“Ich denke, also bin ich” (lateinisch “Cogito, ergo sum”) ist ein berühmtes Zitat von Descartes. Es stellt die Grundlage seiner Philosophie dar. Es besagt, dass die Tatsache, dass man denkt, den eigenen Existenzbeweis liefert.

Was ist der cartesianische Dualismus?

Der cartesianische Dualismus unterscheidet zwischen Geist (Res cogitans) und Körper (Res extensa). Descartes sah den Menschen als eine Zusammensetzung aus zwei verschiedenen Substanzen an.

Was ist die Rolle der Zirbeldrüse in Descartes’ Philosophie?

Descartes vermutete, dass die Zirbeldrüse der Ort sei, an dem Geist und Körper interagieren. Diese Theorie ist jedoch aus heutiger Sicht umstritten.

Was sind angeborene Ideen?

Angeborene Ideen (lateinisch “Ideae innatae”) sind Konzepte, die laut Descartes von Geburt an im menschlichen Geist vorhanden sind. Beispiele hierfür sind mathematische Konzepte und die Idee Gottes.

Wie beeinflusste Descartes die moderne Philosophie?

Descartes’ Philosophie hatte einen großen Einfluss auf die moderne Philosophie. Insbesondere durch die Einführung des Rationalismus und die Betonung der Vernunft als Quelle der Erkenntnis.

Wie beeinflusste Descartes die Medizin?

Descartes’ Ideen beeinflussten die Entwicklung des neurologischen Denkens. Sie prägten auch die Sicht auf das Gehirn als oberste Instanz des Körpers.

Was sind die Kritikpunkte an Descartes’ Philosophie?

Kritikpunkte an Descartes’ Philosophie umfassen den Dualismus, der als zu streng angesehen wird. Auch die Theorie der angeborenen Ideen wird als nicht ausreichend empirisch fundiert kritisiert.

Wie wird Descartes’ Erbe heute gesehen?

Descartes’ Erbe wird weiterhin in der modernen Philosophie und Wissenschaft diskutiert. Seine Ideen haben die Entwicklung der westlichen Kultur nachhaltig geprägt.