Sind Krankheiten psychosomatischen Ursprungs? Welche Symptome haben psychische Ursachen?

Der menschliche Körper und die Psyche sind eng miteinander verbunden. Diese Verbindung zeigt sich besonders deutlich, wenn körperliche Beschwerden durch seelische Belastungen ausgelöst werden. Solche psychosomatischen Phänomene sind keine Einbildung, sondern reale Reaktionen des Körpers auf Stress, Ängste oder andere emotionale Faktoren.

Häufig treten Beschwerden wie Kopfschmerzen, Magenprobleme oder Herzrasen auf, die keine organische Ursache haben. Studien, wie die von Böker et al. (2019), belegen, dass solche Symptome oft auf das Zusammenspiel von Psyche und Körper zurückzuführen sind. Ein Teufelskreis aus Stress und körperlichen Reaktionen kann entstehen, der ohne ganzheitliche Behandlung schwer zu durchbrechen ist.

Video Empfehlung:

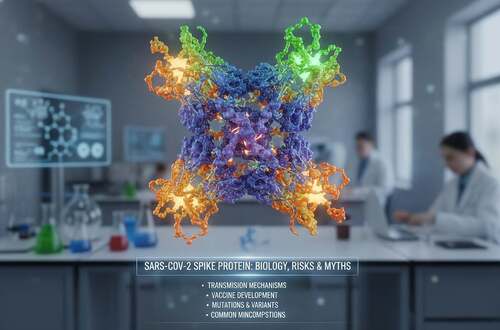

Die Medizin und Psychologie haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, um diese Zusammenhänge besser zu verstehen. Neurobiologische Erkenntnisse, wie die Aktivierung der Amygdala, zeigen, wie stark Emotionen den Körper beeinflussen können. Auch genetische und epigenetische Faktoren spielen eine Rolle.

Ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl körperliche als auch seelische Aspekte berücksichtigt, ist daher entscheidend. Etwa 20-30% aller Hausarztbesuche stehen im Zusammenhang mit solchen Beschwerden. Es ist wichtig, diese ernst zu nehmen und frühzeitig zu behandeln.

Schlüsselerkenntnisse

- Körper und Psyche beeinflussen sich gegenseitig.

- Psychosomatische Beschwerden sind keine Einbildung.

- Stress kann körperliche Reaktionen auslösen.

- Ein ganzheitlicher Behandlungsansatz ist wichtig.

- Neurobiologische Faktoren spielen eine Rolle.

Was ist Psychosomatik?

Psychosomatik beschreibt die enge Verknüpfung von Seele und körperlicher Gesundheit. Diese Disziplin untersucht, wie emotionale Belastungen und Stress körperliche Reaktionen auslösen können. Dabei spielen Nervensignale und Hormone eine zentrale Rolle.

Definition und Grundlagen

Laut Deister et al. (2022) ist Psychosomatik die Lehre von den Wechselwirkungen zwischen Körper und Seele. Das biopsychosoziale Krankheitsmodell erklärt, wie biologische, psychische und soziale Faktoren zusammenwirken. Ein Beispiel ist das enterische Nervensystem, oft als “Bauchhirn” bezeichnet, das Verdauungsprozesse und Emotionen verbindet.

Ein Fallbeispiel zeigt, wie Prüfungsangst durch die Aktivierung des Vagusnervs zu Durchfall führen kann. Solche Reaktionen sind keine Einbildung, sondern reale körperliche Antworten auf emotionale Belastungen.

Die Verbindung zwischen Körper und Seele

Stress ist ein häufiger Auslöser für psychosomatische Störungen. Chronischer Stress kann die Cortisol-Ausschüttung erhöhen, was das Immunsystem um bis zu 40% schwächt. Neuroplastizität, die Anpassungsfähigkeit des Gehirns, spielt hier eine Schlüsselrolle.

Ein weiteres Beispiel sind stressinduzierte Muskelverspannungen, die oft zu Schmerzen führen. Studien zeigen, dass etwa 25% der Deutschen mindestens einmal im Leben eine psychosomatische Episode erleben.

Das aktuelle ICD-11-Klassifikationssystem berücksichtigt diese Zusammenhänge und bietet eine Grundlage für Diagnose und Behandlung.

Psychosomatische Erkrankungen: Eine Übersicht

Die Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist sind vielfältig und komplex. In vielen Fällen können emotionale Belastungen körperliche Reaktionen auslösen, die als psychosomatische Erkrankungen bezeichnet werden. Diese Krankheitsbilder sind keine Einbildung, sondern reale körperliche Antworten auf seelische Belastungen.

Video Empfehlung:

Beispiele für psychosomatische Krankheiten

Ein bekanntes Beispiel ist der Reizdarm. Studien zeigen, dass etwa 70% der Betroffenen eine Stresskorrelation aufweisen. Auch Tinnitus, ein ständiges Klingeln in den Ohren, kann durch emotionale Belastungen verstärkt werden. Fallstudien belegen, dass die Intensität des Tinnitus oft mit dem Cortisolspiegel korreliert.

Ein weiteres Beispiel ist die Herzneurose, die 1-2% der Herzpatienten betrifft. Hier führen Ängste und Stress zu Herzrasen oder Brustschmerzen, obwohl keine organische Ursache vorliegt. Auch Konversionsstörungen, bei denen psychische Belastungen zu körperlichen Symptomen führen, sind ein häufiges Phänomen. Sie treten meist bei Personen unter 35 Jahren auf und haben eine Prävalenz von 0,01%.

Krankheiten mit psychosomatischen Anteilen

Viele Krankheiten haben sowohl körperliche als auch psychische Komponenten. Ein Beispiel ist die Magersucht, eine Essstörung, die oft auf tiefgreifende emotionale Konflikte zurückzuführen ist. Auch die Entstehung von Magengeschwüren kann durch eine Kombination aus Helicobacter pylori-Infektion und Stress begünstigt werden.

Ein weiteres interessantes Forschungsgebiet ist die Darm-Hirn-Achse. Aktuelle Studien, wie die des Universitätsklinikums Hamburg, zeigen, wie eng Verdauung und Emotionen miteinander verknüpft sind. Auch das Schmerzgedächtnis spielt eine Rolle bei chronischen Schmerzsyndromen, die oft psychosomatische Anteile aufweisen.

| Krankheit | Psychosomatischer Anteil | Häufigkeit |

|---|---|---|

| Reizdarm | 70% Stresskorrelation | Häufig |

| Herzneurose | 1-2% der Herzpatienten | Selten |

| Konversionsstörungen | 0,01% Prävalenz | Sehr selten |

Häufige psychosomatische Symptome

Körperliche Beschwerden können oft auf seelische Belastungen zurückgeführt werden. Diese Reaktionen sind keine Einbildung, sondern reale körperliche Antworten auf emotionale Herausforderungen. Besonders häufig treten Schmerzen, Verdauungsprobleme und Schwindel auf, die keine klare organische Ursache haben.

Psychosomatische Schmerzen

Schmerzen, die durch Stress oder emotionale Belastungen ausgelöst werden, sind weit verbreitet. Etwa 80% der Rückenschmerzen haben keine eindeutige körperliche Ursache. Muskelverspannungen, die durch erhöhte Cortisolwerte entstehen, sind ein häufiges Phänomen. Biofeedback-Verfahren können helfen, solche Beschwerden zu lindern.

Psychosomatische Verdauungsstörungen

Der Darm ist eng mit dem Gehirn verbunden. Tatsächlich werden 95% des Serotonins im Darm produziert. Stress kann zu Verdauungsproblemen wie dem Reizdarm-Syndrom führen. Ein Fallbeispiel zeigt, wie ein CEO durch chronischen Stress einen Reizmagen entwickelte. Ernährungsumstellungen und Entspannungstechniken können hier Abhilfe schaffen.

Psychosomatischer Schwindel

Schwindelgefühle können ebenfalls psychische Ursachen haben. Der phobische Schwankschwindel betrifft etwa 0,8% der Bevölkerung. Im Gegensatz zur vestibulären Migräne ist dieser Schwindel oft stressbedingt. Entspannungsübungen und eine gezielte Therapie können die Symptome deutlich verbessern.

| Symptom | Häufigkeit | Mögliche Ursachen |

|---|---|---|

| Rückenschmerzen | 80% ohne organische Ursache | Stress, Muskelverspannungen |

| Reizdarm-Syndrom | Häufig | Stress, Serotoninproduktion |

| Phobischer Schwankschwindel | 0,8% der Bevölkerung | Emotionale Belastungen |

“Der Körper ist oft der Spiegel der Seele. Was wir emotional erleben, kann sich direkt auf unsere körperliche Gesundheit auswirken.”

Psychosomatische Herzbeschwerden

Das Herz reagiert oft sensibel auf emotionale Belastungen. Stress und Ängste können zu spürbaren Beschwerden führen, die keine organische Ursache haben. Solche psychosomatischen Herzbeschwerden sind keine Seltenheit und sollten ernst genommen werden.

Herzrasen und Herzneurose

Herzrasen ist ein häufiges Symptom bei psychosomatischen Beschwerden. Es tritt oft in stressigen Situationen auf und kann starke Ängste auslösen. Bei der Herzneurose, auch Kardiophobie genannt, haben Betroffene oft das Gefühl, einen Herzinfarkt zu erleiden, obwohl keine körperliche Ursache vorliegt.

Studien zeigen, dass Herzneurose-Patienten siebenmal häufiger die Notaufnahme aufsuchen. Eine genaue Differenzialdiagnose ist hier entscheidend, um Panikstörungen von Angina pectoris zu unterscheiden. EKG-Befunde können bei funktionellen Störungen oft unauffällig sein, was die Diagnose erschwert.

Stress und das Herz

Chronischer Stress kann das Herz-Kreislauf-System erheblich belasten. Ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel führt zu einer 120%igen Steigerung des Infarktrisikos. Langzeit-Blutdruckmessungen bei Stresshypertonie zeigen, wie eng psychische Belastungen und körperliche Reaktionen zusammenhängen.

Eine Fallstudie aus dem UKE Hamburg zeigt, dass Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung oder Atemübungen die Symptome deutlich lindern können. Diese Methoden helfen, das Herz-Kreislauf-System zu stabilisieren und Stress abzubauen.

| Beschwerde | Häufigkeit | Mögliche Ursachen |

|---|---|---|

| Herzrasen | Häufig | Stress, Ängste |

| Herzneurose | Selten | Psychische Belastungen |

| Stresshypertonie | Häufig | Chronischer Stress |

“Das Herz ist nicht nur ein Organ, sondern auch ein Spiegel unserer Emotionen. Was wir fühlen, kann sich direkt auf seine Funktion auswirken.”

Psychosomatischer Juckreiz

Die Haut ist nicht nur ein Schutzschild, sondern auch ein Spiegel unserer Gefühle. Emotionale Belastungen können sich direkt auf ihre Gesundheit auswirken und zu Beschwerden wie Juckreiz führen. Solche Reaktionen sind keine Einbildung, sondern reale körperliche Antworten auf innere Unruhe.

Hauterkrankungen und psychische Faktoren

Bei vielen Hautproblemen spielen psychische Faktoren eine entscheidende Rolle. So werden etwa 30% der Neurodermitis-Schübe durch Stress ausgelöst. Auch der sogenannte psychogene Pruritus, ein Juckreiz ohne erkennbare körperliche Ursache, betrifft 2-5% der Patienten in dermatologischen Praxen.

Emotionale Belastungen können die Histaminausschüttung erhöhen, was den Juckreiz verstärkt. Das Kratzen dient oft als Selbstregulationsmechanismus, um innere Anspannung abzubauen. Ein Fallbeispiel zeigt, wie Prüfungsstress bei einem Studenten zu generalisiertem Juckreiz führte.

Behandlung und Therapieansätze

Eine effektive Behandlung kombiniert oft medizinische und psychologische Ansätze. Antihistaminika können die körperlichen Symptome lindern, während kognitive Verhaltenstherapie (CBT) hilft, die zugrunde liegenden emotionalen Belastungen zu bewältigen. Studien zeigen, dass diese Kombinationstherapie bei vielen Patienten langfristige Erfolge bringt.

“Die Haut zeigt oft, was wir innerlich fühlen. Ein ganzheitlicher Ansatz ist der Schlüssel zur Heilung.”

Psychogene Erschöpfung

Chronische Müdigkeit ist oft ein Zeichen tieferliegender Belastungen. Viele Menschen fühlen sich dauerhaft erschöpft, ohne die genaue Ursache zu kennen. Diese Form der Erschöpfung kann sowohl körperliche als auch seelische Wurzeln haben und sollte nicht ignoriert werden.

Bei etwa 50% der Patienten mit chronischem Erschöpfungssyndrom (CFS) liegt eine komorbide Depression vor. Die Cortisol-Tagesprofil-Diagnostik kann hier wichtige Hinweise liefern. Sie zeigt, wie der Körper auf Stress reagiert und ob die Hormonregulation gestört ist.

Unterschiedliche Formen der Erschöpfung

Es ist wichtig, zwischen ME/CFS und psychogener Fatigue zu unterscheiden. Während ME/CFS oft mit mitochondrialer Dysfunktion einhergeht, ist psychogene Fatigue stärker mit emotionalen Belastungen verbunden. Dauerstress kann die Mitochondrienfunktion beeinträchtigen und so die Energieproduktion des Körpers reduzieren.

Schlafhygiene und Stressbewältigung

Nicht-erholsamer Schlaf ist ein häufiges Problem bei chronischer Müdigkeit. Strategien wie regelmäßige Schlafzeiten, eine entspannende Abendroutine und die Vermeidung von Bildschirmlicht können helfen. Auch Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation sind effektive Mittel zur Stressbewältigung.

Ein Fallbeispiel zeigt, wie eine Lehrerin durch das Adrenal-Fatigue-Syndrom stark beeinträchtigt wurde. Durch eine Kombination aus Schlafhygiene, Stressmanagement und gezielter Therapie konnte sie ihre Lebensqualität deutlich verbessern.

“Erschöpfung ist oft ein Hilferuf des Körpers. Wer darauf hört, kann langfristig gesund bleiben.”

Psychosomatischer Harndrang

Unser Körper reagiert oft auf emotionale Belastungen, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte psychosomatische Harndrang, bei dem Nervosität und Anspannung die Blasenfunktion beeinflussen. Solche Beschwerden sind keine Seltenheit und können den Alltag erheblich beeinträchtigen.

Nervosität und Blasenfunktion

Das vegetative Nervensystem spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation der Blasenfunktion. Bei Stress oder Angst kann es zu einer Überaktivität der Blasenmuskulatur kommen, was zu häufigem Harndrang führt. Studien zeigen, dass etwa 15% der Fälle von Dranginkontinenz psychogen bedingt sind.

Ein Fallbeispiel verdeutlicht dies: Ein Student litt während der Prüfungsphase unter Pollakisurie, einem häufigen Harndrang ohne erhöhte Urinmenge. Die Symptome verschwanden, sobald der Stress nachließ. Solche Reaktionen sind keine Einbildung, sondern reale körperliche Antworten auf emotionale Belastungen.

Behandlung und Therapieansätze

Bei der Behandlung von psychosomatischem Harndrang kommen verschiedene Methoden zum Einsatz. Beckenbiofeedback hat eine Erfolgsrate von bis zu 70% und hilft, die Blasenmuskulatur besser zu kontrollieren. Auch Anticholinergika können die Symptome lindern, doch langfristig ist eine Verhaltenstherapie oft effektiver.

Ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl körperliche als auch seelische Aspekte berücksichtigt, ist hier entscheidend. Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung oder Atemübungen können helfen, die Symptome zu reduzieren und die Lebensqualität zu verbessern.

“Die Blase ist oft ein Spiegel unserer inneren Anspannung. Wer lernt, mit Stress umzugehen, kann auch die Beschwerden lindern.”

Psychosomatisches Fieber

Fieber muss nicht immer eine körperliche Ursache haben. In manchen Fällen kann es durch emotionale Belastungen oder Stress ausgelöst werden. Dieses Phänomen wird als psychogenes Fieber bezeichnet und betrifft etwa 0,2% der Bevölkerung.

Psychogenes Fieber liegt meist im Bereich von 37,5-38,5°C. Im Gegensatz zu somatogenem Fieber zeigt es keine Erhöhung des CRP-Wertes. Der Hypothalamus, der für die Temperaturregulation verantwortlich ist, spielt hier eine zentrale Rolle.

Stress und Körpertemperatur

Chronischer Stress kann die Funktion des Hypothalamus beeinträchtigen. Dies führt zu einer Fehlregulation der Körpertemperatur. Thermoregulatorische Neurotransmitter wie Serotonin und Noradrenalin sind hierbei entscheidend.

Ein Beispiel ist die Fallstudie eines Studenten, der während der Prüfungsphase unter psychogenem Fieber litt. Die Symptome verschwanden, sobald der Stress nachließ. Solche Fälle zeigen, wie eng Emotionen und körperliche Reaktionen verbunden sind.

Differentialdiagnose

Die Unterscheidung zwischen FUO (Fieber unklarer Genese) und psychogener Hyperthermie ist wichtig. Während FUO oft auf Infektionen oder Autoimmunerkrankungen zurückzuführen ist, liegt bei psychogener Hyperthermie keine organische Ursache vor.

| Art des Fiebers | CRP-Wert | Häufigkeit |

|---|---|---|

| Psychogenes Fieber | Normal | 0,2% der Bevölkerung |

| Somatogenes Fieber | Erhöht | Häufig |

“Fieber ist nicht immer ein Zeichen von Krankheit. Manchmal ist es ein Spiegel unserer inneren Anspannung.”

Psychosomatische Ursachen

Die Entstehung von Beschwerden hat oft tiefere Wurzeln, als man vermuten würde. Emotionale Belastungen und Stress können körperliche Reaktionen auslösen, die weitreichende Folgen haben. Diese Ursachen sind oft komplex und erfordern eine ganzheitliche Betrachtung.

Stress als Auslöser

Stress ist einer der häufigsten Auslöser für körperliche Beschwerden. Chronischer Stress kann zu einer Überaktivität des Nervensystems führen. Dies kann wiederum Schmerzen und andere Symptome verstärken. Studien zeigen, dass etwa 30% der SchmerzChronifizierung auf fehlende Frühbehandlung zurückzuführen sind.

Ein Beispiel ist das Schmerzgedächtnis, das durch wiederholte Schmerzreize entsteht. Der Körper speichert diese Reize ab, was zu langfristigen Beschwerden führen kann. Die Neuroplastizität des Gehirns spielt hier eine zentrale Rolle, da sie die Anpassungsfähigkeit des Nervensystems beeinflusst.

Chronifizierung und Schmerzgedächtnis

Die Chronifizierung von Schmerzen ist ein komplexer Prozess. fMRI-Studien zeigen, dass sich die Schmerzmatrix im Gehirn bei chronischen Schmerzen verändert. Die NMDA-Rezeptor-Sensibilisierung ist ein Schlüsselmechanismus, der diese Veränderungen verstärkt.

Ein Fallbeispiel verdeutlicht dies: Ein Patient entwickelte nach einem Distorsionstrauma ein komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS). Durch gezielte Therapieansätze wie Graded Exposure konnten die Symptome deutlich gelindert werden. Solche Methoden helfen, das Schmerzgedächtnis zu beeinflussen und langfristige Beschwerden zu reduzieren.

| Phänomen | Häufigkeit | Behandlungsansatz |

|---|---|---|

| Schmerzchronifizierung | 30% bei fehlender Frühbehandlung | Graded Exposure |

| NMDA-Rezeptor-Sensibilisierung | Häufig bei chronischen Schmerzen | Medikamentöse Therapie |

| Schmerzgedächtnis | Bei 50% der chronischen Schmerzpatienten | Verhaltenstherapie |

“Schmerzen sind oft ein Echo vergangener Belastungen. Wer die Ursachen versteht, kann sie besser behandeln.”

Frühkindliche Prägung und psychosomatische Erkrankungen

Frühkindliche Erfahrungen prägen unser Leben oft stärker, als wir denken. Was wir in den ersten Lebensjahren erleben, kann unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden bis ins Erwachsenenalter beeinflussen. Besonders Traumata in der Kindheit haben langfristige Auswirkungen.

Die ACE-Studie zeigt, dass Menschen mit vier oder mehr Traumata ein dreimal höheres Risiko für spätere Erkrankungen haben. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung frühzeitiger Interventionen.

Bindungstheorie und HPA-Achsen-Dysregulation

Die Bindungstheorie erklärt, wie frühe Beziehungserfahrungen die Stressregulation beeinflussen. Eine gestörte Bindung kann zu einer Dysregulation der HPA-Achse führen, die für die Stressantwort verantwortlich ist. Dies erhöht das Risiko für spätere Beschwerden.

Studien zeigen, dass epigenetische Faktoren eine Rolle spielen. Methylierungsmuster bei Missbrauchsopfern können langfristige Veränderungen im Genexpression hervorrufen. Diese Veränderungen können sogar an die nächste Generation weitergegeben werden.

Therapieansätze bei frühkindlichen Traumata

Effektive Therapien wie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) und Somatic Experiencing helfen, Traumata zu verarbeiten. Diese Methoden zielen darauf ab, das Nervensystem zu beruhigen und die Selbstregulation zu stärken.

| Therapie | Wirkung | Anwendungsbereich |

|---|---|---|

| EMDR | Verarbeitung von Traumata | Posttraumatische Belastungsstörung |

| Somatic Experiencing | Körperliche Entspannung | Chronischer Stress |

“Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern, aber ihre Auswirkungen können wir heilen.”

Genetische Faktoren bei psychosomatischen Erkrankungen

Unsere Gene spielen eine entscheidende Rolle, wie wir auf Belastungen reagieren. Die Vererbung beeinflusst nicht nur unser Aussehen, sondern auch unsere Empfindlichkeit gegenüber Schmerzen und Stress. Diese genetischen Faktoren können erklären, warum manche Menschen anfälliger für bestimmte Beschwerden sind.

Vererbung und Empfindlichkeit

Ein Beispiel dafür sind COMT-Gen-Polymorphismen. Diese beeinflussen, wie stark wir Schmerzen wahrnehmen. Menschen mit bestimmten Genvarianten haben eine höhere Schmerzschwelle, während andere empfindlicher reagieren. Studien zeigen, dass diese Unterschiede auch die Stressresilienz beeinflussen.

Ein weiteres wichtiges Gen ist das 5-HTTLPR-Gen. Es reguliert den Serotoninhaushalt und spielt eine zentrale Rolle bei der Stressbewältigung. Menschen mit einer bestimmten Variante dieses Gens sind oft anfälliger für stressbedingte Beschwerden.

Pharmakogenetik und epigenetische Modifikation

Die Pharmakogenetik nutzt genetische Informationen, um die Schmerztherapie zu optimieren. So können Medikamente individuell angepasst werden, um Nebenwirkungen zu minimieren und die Wirksamkeit zu erhöhen.

Epigenetische Modifikationen zeigen, wie Traumata unsere Gene beeinflussen können. Diese Veränderungen können sogar an die nächste Generation weitergegeben werden. Ein Fallbeispiel verdeutlicht dies: In Familien mit Schmerzsyndromen zeigen sich oft ähnliche Muster, die auf genetische und epigenetische Faktoren zurückzuführen sind.

| Gen | Einfluss | Beispiel |

|---|---|---|

| COMT-Gen | Schmerzwahrnehmung | Höhere Schmerzschwelle |

| 5-HTTLPR-Gen | Stressresilienz | Anfälligkeit für Stress |

| Epigenetik | Traumata | Vererbung von Schmerzsyndromen |

“Unsere Gene sind wie ein Bauplan. Sie bestimmen nicht nur, wer wir sind, sondern auch, wie wir auf Herausforderungen reagieren.”

Krankheitsgewinn und psychosomatische Störungen

Manchmal können Beschwerden unerwartete Vorteile mit sich bringen. Dieses Phänomen wird als Krankheitsgewinn bezeichnet und spielt besonders bei chronischen Störungen eine Rolle. Es beschreibt, wie Betroffene unbewusst oder bewusst Vorteile aus ihrer Erkrankung ziehen können.

Ein Beispiel ist die operante Konditionierung, bei der bestimmte Verhaltensweisen durch Belohnung verstärkt werden. So kann Schonverhalten dazu führen, dass der Betroffene mehr Aufmerksamkeit oder Unterstützung erhält. Dies kann die Therapieresistenz erhöhen und die Heilung erschweren.

Psychologische Mechanismen

Bei etwa 20% der Chronifizierungen spielt der sekundäre Nutzen eine Rolle. Dieser kann in Form von sozialer Zuwendung, finanziellen Vorteilen oder der Vermeidung unangenehmer Pflichten auftreten. Systemische Familientherapie-Ansätze zielen darauf ab, diese Dynamiken zu erkennen und zu durchbrechen.

Ein Fallbeispiel zeigt dies deutlich: Ein Patient mit einem Bandscheibenvorfall beantragte eine Rente. Obwohl die körperlichen Beschwerden behandelbar waren, wurde der Antrag gestellt, um finanzielle Sicherheit zu gewährleisten. Hier ist Ambivalenzmanagement in der Motivationsarbeit entscheidend, um den Patienten zu unterstützen.

| Phänomen | Häufigkeit | Behandlungsansatz |

|---|---|---|

| Krankheitsgewinn | 20% der Chronifizierungen | Systemische Familientherapie |

| Operante Konditionierung | Häufig bei Schonverhalten | Verhaltenstherapie |

| Therapieresistenz | Bei 15% der Fälle | Ambivalenzmanagement |

“Der Krankheitsgewinn ist oft ein unbewusster Mechanismus, der die Heilung erschwert. Wer ihn erkennt, kann gezielter helfen.”

Soziales Umfeld und psychosomatische Erkrankungen

Unser soziales Umfeld hat einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Familie und Freunde können uns unterstützen, aber auch zusätzlichen Stress verursachen. Studien zeigen, dass Überfürsorge das Chronifizierungsrisiko um 60% erhöht, während soziale Unterstützung den Cortisolspiegel um 25% senken kann.

Einfluss von Familie und Freunden

Eine enge Bindung innerhalb der Familie kann sowohl positiv als auch negativ sein. Enmeshment, also eine übermäßige Verstrickung, kann die Entwicklung von Coping-Strategien behindern. Im Gegensatz dazu fördert eine gesunde Abgrenzung die Selbstständigkeit und Stressbewältigung.

Partnerschulungen in der Schmerztherapie haben sich als effektiv erwiesen. Sie helfen Angehörigen, besser mit den Beschwerden ihrer Lieben umzugehen. Ein Fallbeispiel zeigt, wie „Helikopter-Eltern“ bei Jugendlichen zu erhöhter Ängstlichkeit führen können. Hier ist es wichtig, Balance zu finden.

“Ein unterstützendes Umfeld kann der Schlüssel zur Heilung sein. Doch zu viel Nähe kann auch belasten.”

Diagnose psychosomatischer Störungen

Die Diagnose von Beschwerden, die sowohl körperliche als auch seelische Ursachen haben, erfordert eine umfassende Herangehensweise. Oft sind diese Störungen schwer zu erkennen, da sie keine eindeutigen organischen Ursachen haben. Eine sorgfältige Anamnese und gezielte Untersuchungen sind daher unerlässlich.

Laut der DGPM-Leitlinie sind mindestens drei Facharztmeinungen erforderlich, um eine zuverlässige Diagnose zu stellen. Der PHQ-15-Fragebogen, der eine Sensitivität von 85% aufweist, ist ein wichtiges Werkzeug in der psychosomatischen Medizin. Er hilft, körperliche Symptome zu erfassen, die auf emotionale Belastungen zurückzuführen sind.

Umfassende Untersuchungen

Die Diagnostik folgt oft einem Stufenplan nach Rief et al. Dieser umfasst körperliche, psychologische und soziale Aspekte. Differenzialdiagnostische Algorithmen helfen, andere mögliche Ursachen auszuschließen. So kann sichergestellt werden, dass die Beschwerden tatsächlich psychosomatisch bedingt sind.

Psychologische Diagnostik

Die psychologische Untersuchung spielt eine zentrale Rolle. Sie umfasst Gespräche, Fragebögen und manchmal auch neuropsychologische Tests. Ein Fallbeispiel zeigt, wie eine Patientin nach einer siebenjährigen Diagnoseodyssee endlich die richtige Behandlung erhielt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer gründlichen und multidisziplinären Diagnostik.

“Eine genaue Diagnose ist der Schlüssel zur richtigen Behandlung. Nur wer die Ursachen kennt, kann gezielt helfen.”

Behandlung von psychosomatischen Symptomen

Die richtige Behandlung von Beschwerden, die sowohl körperliche als auch emotionale Ursachen haben, erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. Ein multimodales Vorgehen, das verschiedene Therapieformen kombiniert, zeigt dabei die besten Erfolge. Studien belegen, dass eine solche multimodale Therapie eine Erfolgsrate von 65% hat, während Einzelverfahren nur bei 35% wirksam sind.

Medikamente und Therapie

Bei der medikamentösen Behandlung werden häufig SSRI (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) und SNRI (Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) eingesetzt. Diese Medikamente helfen, die Symptome zu lindern, indem sie den Neurotransmitterhaushalt im Gehirn regulieren. Gleichzeitig spielt die Psychotherapie eine zentrale Rolle, um die zugrunde liegenden emotionalen Belastungen zu bewältigen.

Ein innovativer Ansatz ist die Virtual Reality Exposure Therapy, die besonders bei Angststörungen erfolgreich eingesetzt wird. Diese Methode ermöglicht es Patienten, sich in einer kontrollierten Umgebung ihren Ängsten zu stellen, was die Heilung fördert.

Entspannungsverfahren und Biofeedback

Entspannungstechniken wie MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) haben sich als äußerst effektiv erwiesen. Innerhalb von acht Wochen kann die Symptomlast um bis zu 40% reduziert werden. Biofeedback ist eine weitere Methode, bei der Patienten lernen, ihre körperlichen Reaktionen bewusst zu steuern.

Ein Beispiel aus der Praxis ist die interdisziplinäre Schmerzkonferenz, bei der Ärzte, Psychologen und Physiotherapeuten gemeinsam einen Behandlungsplan erstellen. Dieser Ansatz zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen für eine erfolgreiche Behandlung ist.

Prävention von psychosomatischen Erkrankungen

Ein gesunder Lebensstil kann helfen, Belastungen besser zu bewältigen. Prävention spielt dabei eine zentrale Rolle, um das Risiko von Beschwerden zu minimieren. Durch gezielte Maßnahmen lässt sich die Widerstandskraft stärken und die Lebensqualität verbessern.

Stressabbau und Bewältigung

Regelmäßige Achtsamkeitsübungen können den CRP-Wert um bis zu 20% senken. Bereits 30 Minuten täglich reichen aus, um positive Effekte zu erzielen. Stressabbau ist ein wichtiger Schritt, um die körperliche und seelische Gesundheit zu fördern.

Resilienztraining hat sich ebenfalls als effektiv erwiesen. Studien zeigen, dass Teilnehmer 50% weniger Krankschreibungen aufweisen. Resilienz hilft, Herausforderungen besser zu meistern und langfristig gesund zu bleiben.

Corporate Health-Programme

Betriebliche Gesundheitsprogramme sind eine wertvolle Unterstützung für Mitarbeiter. Sie bieten Kurse zu Entspannungstechniken, Ernährung und Bewegung an. Ein Fallbeispiel zeigt, wie ein Unternehmen durch gezielte Maßnahmen die Krankenstände deutlich reduzieren konnte.

“Ein gesunder Arbeitsplatz ist die Grundlage für produktive und zufriedene Mitarbeiter.”

Digital Detox-Strategien

Die ständige Nutzung digitaler Geräte kann zu erhöhtem Stress führen. Digital Detox-Strategien helfen, eine gesunde Balance zu finden. Dazu gehören feste Bildschirmpausen und bewusste Offline-Zeiten.

Fazit

Die Verbindung zwischen Körper und Geist ist ein zentraler Aspekt unserer Gesundheit. Ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl körperliche als auch emotionale Faktoren berücksichtigt, ist entscheidend für das Wohlbefinden. Betroffene können durch Empowerment-Strategien wie Achtsamkeit und Stressmanagement ihre Gesundheitskompetenz stärken.

Zukünftige Entwicklungen, wie KI-basierte Diagnostikverfahren, versprechen eine noch präzisere Erkennung und Behandlung. Es ist wichtig, psychosomatische Leiden zu entstigmatisieren und Betroffene zu unterstützen. Selbsthilfegruppen und Fachkliniken bieten wertvolle Ressourcen für die Bewältigung solcher Herausforderungen.

Ein offener Umgang mit diesen Themen fördert nicht nur das Verständnis, sondern auch die Heilung. Gemeinsam können wir eine Gesellschaft schaffen, die Körper und Geist gleichermaßen wertschätzt.

FAQ

Sind Krankheiten psychosomatischen Ursprungs?

Ja, viele Erkrankungen können psychosomatischen Ursprungs sein. Dabei spielen seelische Belastungen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung körperlicher Beschwerden.

Was ist Psychosomatik?

Psychosomatik beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen Körper und Seele. Sie untersucht, wie psychische Faktoren körperliche Symptome beeinflussen können.

Welche Symptome haben psychische Ursachen?

Symptome wie Schmerzen, Verdauungsstörungen, Schwindel oder Herzrasen können psychische Ursachen haben, besonders wenn sie ohne organische Befunde auftreten.

Was sind Beispiele für psychosomatische Krankheiten?

Beispiele sind Reizdarm, chronische Schmerzen, Fibromyalgie und psychosomatische Herzbeschwerden wie Herzneurose.

Wie wirkt Stress auf das Herz?

Stress kann zu Herzrasen, erhöhtem Blutdruck und anderen Herzbeschwerden führen, da er das vegetative Nervensystem aktiviert.

Kann Juckreiz psychosomatisch sein?

Ja, psychosomatischer Juckreiz tritt oft bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis auf, die durch Stress oder emotionale Belastungen verstärkt werden.

Was verursacht psychogene Erschöpfung?

Psychogene Erschöpfung entsteht oft durch chronischen Stress, emotionale Überlastung oder ungelöste Konflikte.

Kann Nervosität Harndrang auslösen?

Ja, Nervosität kann die Blasenfunktion beeinträchtigen und zu häufigem Harndrang führen.

Wie beeinflusst Stress die Körpertemperatur?

Stress kann die Körpertemperatur erhöhen und psychosomatisches Fieber auslösen, da er das Immunsystem und den Hormonhaushalt beeinflusst.

Welche Rolle spielt frühkindliche Prägung bei psychosomatischen Erkrankungen?

Traumata oder belastende Erfahrungen in der Kindheit können die Anfälligkeit für psychosomatische Erkrankungen im späteren Leben erhöhen.

Sind psychosomatische Erkrankungen vererbbar?

Genetische Faktoren können die Empfindlichkeit für psychosomatische Erkrankungen erhöhen, aber Umweltfaktoren spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

Was ist Krankheitsgewinn?

Krankheitsgewinn beschreibt den psychologischen Nutzen, den Betroffene aus ihrer Erkrankung ziehen, z. B. Aufmerksamkeit oder Entlastung von Verantwortung.

Wie beeinflusst das soziale Umfeld psychosomatische Erkrankungen?

Familie, Freunde und das Arbeitsumfeld können durch Unterstützung oder zusätzlichen Stress die Entstehung und den Verlauf psychosomatischer Erkrankungen beeinflussen.

Wie werden psychosomatische Störungen diagnostiziert?

Die Diagnose umfasst körperliche Untersuchungen, um organische Ursachen auszuschließen, sowie psychologische Tests und Gespräche.

Wie werden psychosomatische Symptome behandelt?

Die Behandlung kann Medikamente, Psychotherapie, Entspannungsverfahren wie Biofeedback oder eine Kombination dieser Methoden umfassen.

Wie kann man psychosomatischen Erkrankungen vorbeugen?

Stressabbau, regelmäßige Entspannung und das Erlernen von Bewältigungsstrategien können helfen, psychosomatischen Erkrankungen vorzubeugen.